「保険金は支給できません」。2020年、乳がんの手術を受けた西日本在住の女性が保険金を請求したところ、保険会社からこんな回答が届いた。女性は18年に「遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)」に関わる遺伝子の変異があると分かっていた。遺伝的なリスクの存在が、保険金不支給の判断に影響したのだろうか―。

私たち一人一人の体には、DNAの配列の形で記録された設計図がある。その情報はゲノム(全遺伝情報)と呼ばれ、生涯変わらない「究極の個人情報」だ。ゲノムを解析する技術が進歩し、医療では病気の診断や治療に役立てる「ゲノム医療」が進んでいる。一方で、判明した遺伝的な特徴がリスクと捉えられ、保険や進学、就職、結婚、出産などで差別的な扱いを受けるケースが問題視されている。

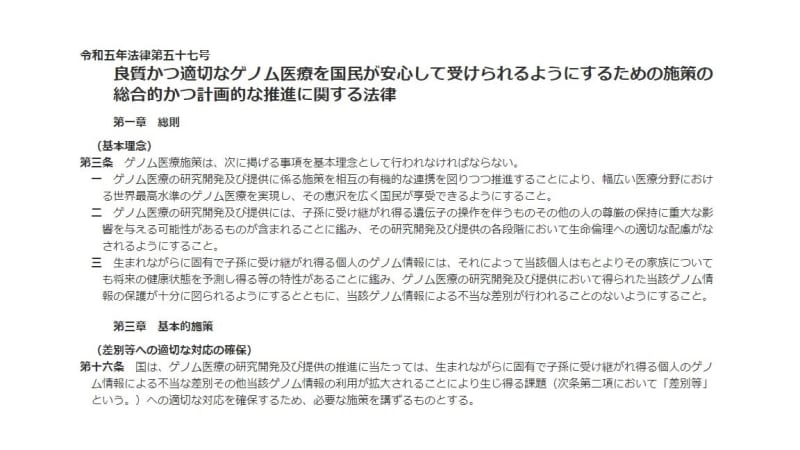

6月21日に閉会した通常国会では「ゲノム医療推進法」が成立した。ゲノム医療の推進を掲げると同時に、遺伝情報による不当な差別などの課題に国が対応する必要性も明記した。遺伝情報の活用と差別の防止は「車の両輪」。どう両立させるかが問われている。(共同通信=岩村賢人、小野田真実)

▽「否定的な扱い」から生まれるトラブル

遺伝情報による差別は、定義が明確に決まっているわけではないが、専門家によると「遺伝的な違いに基づいて個人や集団が受ける否定的な扱い」と考えられている。国連教育科学文化機関(ユネスコ)は1997年、「遺伝的特徴に基づいて差別を受けることがあってはならない」と宣言した。人はそれぞれ遺伝的な違いがあり、体質に反映され、特定の病気になりやすくなることもある。だが、そうした生まれながらの個性を基に不利益を被る状態は「差別」と言えそうだ。

そうした中で、たびたびトラブルが起きているのが保険だ。2017年、数社の契約書類に、家族の病歴や遺伝子検査の結果などの遺伝情報を加入審査で利用していると取られかねない記載があることが発覚した。保険会社側は、数十年前の記載が削除されずに残っていたと説明。遺伝情報の利用については否定した。

しかし、冒頭の女性のようなケースが起きた。女性が外資系保険会社のがん保険に加入したのは、18年にHBOCのリスクがあると分かった時期よりずっと前。乳がんが見つかり、手術をしたのは20年3月で、保険会社から不支給の回答があったのが20年6月だ。

女性や家族が調べてみると、保険会社から主治医に「今回のがんはHBOCと関連があるのか」と質問する書面が届き、主治医が「HBOCの一つとして発症したと考えられる」と回答していた。本来答える必要はない。そして主治医は遺伝の専門医ではなかった。

支給の可否を決定する前、保険会社の調査員が女性の自宅を訪れ、HBOCのリスクがあると判明した経緯などを聞き取っていた。病院や保険会社とやりとりした家族の一人は「遺伝子の変異と今回のがんの発症に直接関係があるかどうかは判別しようがない。質問自体が不適切だ」と憤る。

女性側は、遺伝専門医に相談の上で、遺伝情報を基にした不適切な対応だと保険会社に抗議した。すると保険会社の幹部が女性に「手違いだった。申し訳ない」と直接謝罪に訪れ、保険金は支給された。 遺伝性の病気の患者や家族の相談に対応しているゲノム医療当事者団体連合会の太宰牧子代表理事は話す。「遺伝情報は伝えなくていい。理由があって医療者がどこかに共有するとしても本人の許可が必要。その点を保険会社だけでなく医療側も認識してほしい」

▽「遺伝情報を使っていない」と表明したが、実際には…

日本医学会と日本医師会は22年4月、遺伝情報による社会的な不利益や差別を防ぐ法律が必要であると訴える声明を発表。保険会社などにも自主的な対策を求めた。それに応える形で22年5月、生命保険協会と日本損害保険協会は「会員各社は保険の引き受け・支払い実務の際に(遺伝情報の)収集や利用を行っていない」とする文書を公表した。

しかし、その後も保険金の支払いを巡って、会社が遺伝情報を聞き取ろうとする事案が起きている。

千葉県の30代男性のケース。男性は19年に遺伝性大腸がんの一つである「リンチ症候群」に関連する遺伝子の変異があると分かっていた。定期的にがんの検査を受け、22年に早期の大腸がんが見つかり、治療した。

男性は遺伝的なリスクが分かる前から保険に加入しており、保険金を請求した。だが、診断書に書かれたリンチ症候群の文字に保険会社が反応した。会社の依頼を受けた大手調査会社から、診断の経緯など詳細を問い合わせる書面が病院に届いた。

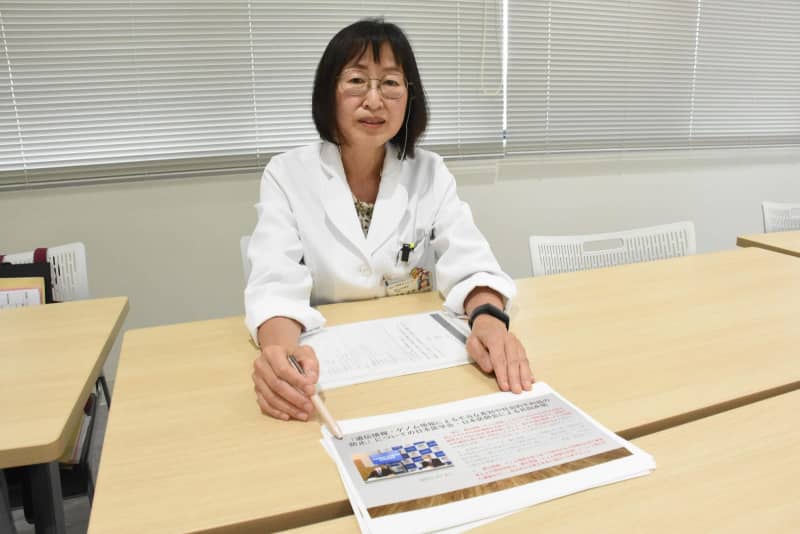

主治医から相談を受けた臨床遺伝専門医の横井左奈・千葉県がんセンター遺伝子診断部長が問い合わせると、調査会社の担当者は保険協会が公表した遺伝情報の収集・利用を否定する文書の存在を認識していなかった。

その後も保険会社は何とか情報を得ようと粘ってきたというが、病院は遺伝に関わる情報の提出を拒否。最終的に保険金は支払われた。横井さんは「さまざまな保険会社を顧客に持つ調査会社の人が協会の文書を知らないと話したのには驚いた」と振り返り、懸念を示す。「保険の支払いで不利益が生じて泣き寝入りしている人が多くいるのではないか」

▽3%の人が差別的な扱いを経験、降格や婚約破棄も

こうした遺伝情報に基づく差別や不利益はどのくらい起きているのか。東京大などのチームが、17年と22年にアンケートをしている。自分や家族が遺伝情報に基づく差別的な扱いを受けた経験があるかどうかをインターネットで尋ねると、いずれの調査でも約3%が「ある」と回答した。

チームが回答者にインタビューなどをした結果、保険を巡るトラブルだけでなく「勤務先で異動や降格を命令された」「希望しない婚約破棄や離婚に至った」「子どもを産まないでくれと頼まれた」といった事例が明らかになった。

22年の調査で遺伝情報を巡って不安があるとの回答は、「行政機関での取り扱い」で41%、「保険での差別」40%、「仕事での差別」34%となった。いずれも17年調査からは減ったものの、一定の割合で根強い不安があることが分かる。

▽自主規制には限界、ようやく成立した法律

米国や韓国では、遺伝情報に基づく差別を禁じた法律が2000年代には既に整備されていた。なぜ日本はこんなに遅れているのか―。患者や家族、医師、研究者らは「差別を防ぐためには法律が必要だ」と声を上げ続けた。長らく超党派の議員連盟で議論して条文を整理し、今年6月、議員立法という形でようやくゲノム医療推進法が成立した。

この法律では、ゲノム医療に関する研究の推進やゲノム医療を提供する医療体制の整備といった「遺伝情報の活用」だけではなく、遺伝情報の保護や、不当な差別の防止、生命倫理への適切な配慮といった「遺伝情報の管理、保護」も明記している。

法律の成立に関し、全国がん患者団体連合会の天野慎介理事長は、保険業界内で規制を作っていたのにもかかわらず現場への周知が徹底されていなかった、と話す。「自主規制や啓発だけでは限界がある。差別がいけないことだと法律で定められたことの意味は大きい」

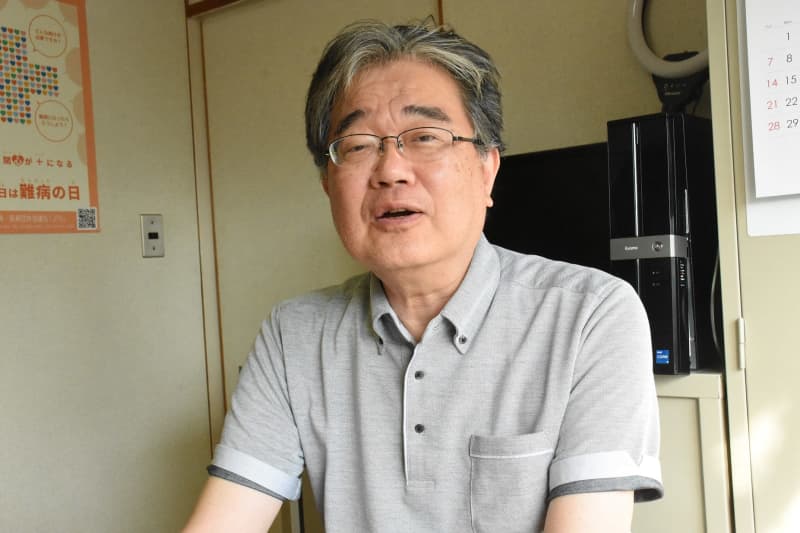

天野さんらと法整備を求めてきた日本難病・疾病団体協議会常務理事の辻邦夫さんは「誰にでも病気のリスクを高める何らかの遺伝子変異がある」と指摘する。そして法律ができたことで、医療以外の分野も含めて、遺伝情報をどう適切に取り扱うのか、国民に教育・啓発していく取り組みが進むことを望んでいる。

さらに、遺伝情報の利用、教育、差別防止を議論する場に、医療者や専門家だけでなく、患者や一般市民も参加して意見を述べられるような環境が必要だと訴える。

▽共通理解へ、まずは事例を集めよう

法律が成立し、遺伝情報を適切に扱うための施策を講じる「根拠」はできた。具体的に何をするかを決めるのはこれからだ。アンケートに中心的に関わった武藤香織・東京大教授は「具体的な事例を集めて議論しないと、何が遺伝差別に当たるのか共通の理解につながらない」と語る。

前例はある。障害者に関する政策では、障害者差別解消法が16年4月に施行された後、障害者にとっての困りごとを解消するために、内閣府が企業や行政、民間団体が取った対応事例を集めて、ホームページで公開している。

またLGBTなど性的少数者については、当事者の団体である「LGBT法連合会」が社会のさまざまな場面で起きた差別や孤立などを「困難の事例リスト」としてまとめて公開している。

武藤さんは、遺伝差別に関しても事例を集め、何が不適切かを考えていくことが必要だと説明する。「差別を経験した人が3%からさらに増えないうちに対策を急ぐ必要がある」

法律の成立は一つの区切りだが、患者や専門家らは「法律ができたのは第一歩。これで終わってはいけない」と口をそろえる。一人一人のゲノムの情報をどう扱えば良いのか。本格的に考えなければならない時が来ている。