『RRR』超えヒット作を産んだ「サンダルウッド」とは

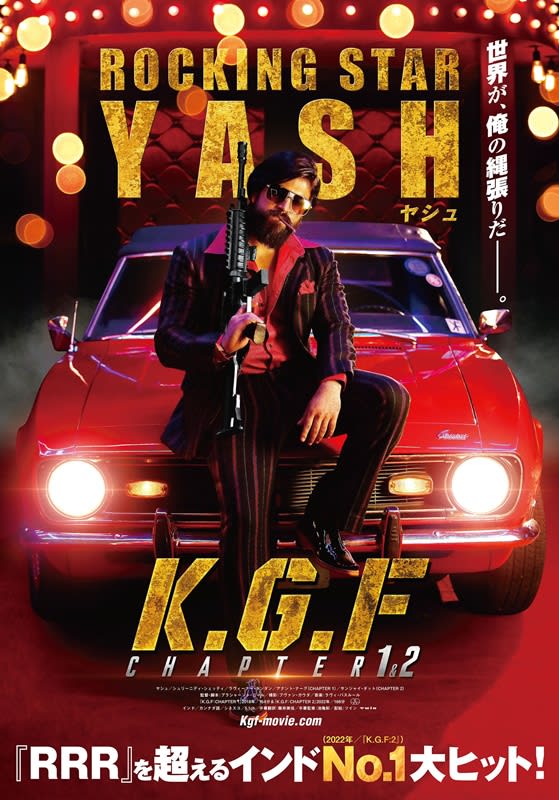

インドから、得体の知れない映画がやってきた。カンナダ語の映画である。主演は、長髪にヒゲ面の男優ヤシュ。題名は『K.G.F』。2部作で、しかも、『1』と『2』が同時公開なのだという。

これだけの情報では、ほどんどの日本人がどんな映画かまったく想像がつかず、立ち往生することだろう。しかし、この映画の『2』が2022年のインドで、『RRR』を超える国内興収を挙げた、と言われたら、興味が湧くのでは、と思う。日本で20億円超を稼ぎ、今度は何と、宝塚歌劇団が舞台化しようとしている超人気映画『RRR』よりも、ヒットしたインド映画だって?

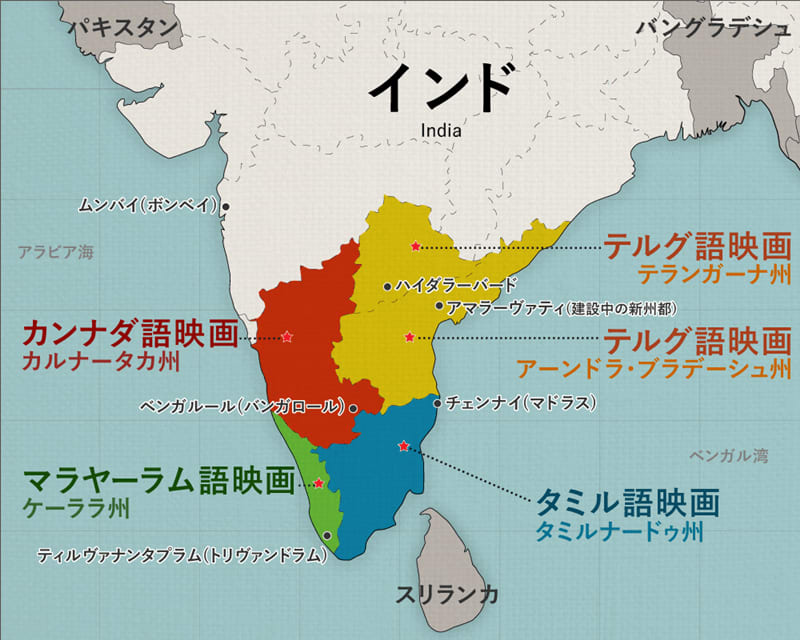

まずは順番に謎を解いていこう。最初に「カンナダ語」だが、『RRR』の舞台となった旧アーンドラ・プラデーシュ州(現在のテランガーナ州とアーンドラ・プラデーシュ州)の西側に位置し、アラビア海に面するカルナータカ州の言語である。テルグ語、タミル語、マラヤーラム語と同じく、南インドのドラヴィダ系言語に属していて、これまでも映画は年間200本ぐらい作られてきた。だがあまり州外には出て行かず、州内でのみ楽しまれていた”内向き”の映画だった。映画界は特産品の白檀に倣って「サンダルウッド」と呼ばれているが、ボリウッドはもちろん、トリウッド(テルグ語映画界)やコリウッド(タミル語映画記)にも大きく水を開けられた映画業界なのである。

ところが2018年に『K.G.F:Chapter1』が作られて、同年末にドラヴィダ系4言語とヒンディー語との5ヴァージョンがインド全土で公開されてみると、状況が一変する。すぐに大ヒットとなって海外にもその波が広がり、興収は何と25億ルピー(約43億円)に到達。それまでは、興収10億ルピー超えを果たしたカンナダ語映画など1本もなかったのに、このトンデモな稼ぎっぷりは何だ? 人々を唖然とさせたこの時から、サンダルウッドのメタモルフォーゼが始まった。

そして2022年、『RRR』の公開に遅れること3週間、4月4日に『K.G.F:Chapter2』が封切られると、先行する『RRR』を猛追して5月初めには抜き去り、2022年のインド映画興収トップとなったのだった。こうしてサンダルウッドは、1934年に初のカンナダ語映画が生まれてから88年目に、大きな変身を遂げることになったのである。

悪か正義か、主人公ロッキーの異様な魅力

『K.G.F』とは、「コーラーラ・ゴールド・フィールズ(コーラーラ金鉱地区)」の頭文字である。カルナータカ州の最南部の東端に実際にある地名で、州都ベンガルール(旧バンガロール)にも近い。実際の金鉱は1956年に国有化され、その後も金の産出は細々と続いていたが、インド政府は環境保全と経費の問題から2001年2月をもって閉鎖することを決定した。劇中では1951年、ここで金鉱が発見され、その後表向きには石灰石と偽って金が掘られ続けるのだが、その同じ日に生まれた少年ロッキーが本作の主人公である。

ロッキーは10歳で母を亡くし、その母の教えを胸にボンベイ(現ムンバイ)に出ていく。ボンベイのマフィアに度胸を買われ、配下として成長したロッキーは、K.G.Fに関わる大物マフィアに殺しの依頼を受けてバンガロールに赴く。だがバンガロールでは実行できず、殺人遂行のためにK.G.Fへと潜入する――というストーリーだ。

主人公ロッキーを演じるヤシュが不気味である。鋭いまなざしに引き結んだ口、さらさらヘアの長髪が長いあごひげ&濃い口ひげと共に顔の輪郭を際立たせ、目力を一層強く見せる。大柄な体にハンマーだろうがカラシニコフだろうが武器を持たせると、その姿は鬼神と化す。しかし、得物を何も持っていなくても、威圧的なオーラを放つその姿は見る者を引きつける。ところがロッキーは、クールかと思えばマフィアの娘でわがままなお嬢・リナ(シュリーニディ・シェッティ)をわがものにせんと、強引なナンパを繰り返す。子を持つ母親にはやさしいが、ヒーロー役としてはかなり特異なキャラクターである。

初見殺し?『K.G.F』の「3つのハードル」とは

あとは、山のように出てくるマフィアのボスたちの顔を識別するだけでも、相当に疲れることを覚悟しておかねばならない。劇場用パンフレットには顔認証ができるよう、写真とイラストでキャラクターが示されているのだが、初見で全キャラクターを把握するのは、まず無理と言っておこう。

じゃあどうする『K.G.F』、なのだが、できれば『1』を一度見て、パンフレットの助けを借りて全員を把握し、それから『1』をもう一度見、そして『2』を見るのである。そうすれば、あなたはこの映画の世界に取り込まれて、「ロッキー兄貴!」と彼のもとに駆けつけたくなるだろう。

さらに、実はこの映画にはまだハードルが2つある。1つ目は、この映画が入れ子構造になっていることだ。

映画の始まりは2018年、今日のベンガルールのテレビ局<24 NEWS>からとなる。局長が人気キャスターの女性を説得し、尋ねてくる老ジャーナリスト(アナント・ナーグ)の話を聞くように仕向ける。その老ジャーナリストは若い頃『K.G.F』のことをずっと追っていて、本も出版したのだが、政府の命令でその本は禁書となり、すべて焼却処分された。だが、1冊だけ焼け残っていた本を手に、著者である老ジャーナリストは『K.G.F』の秘話を語り出すのである。

この外枠は随所に出てきて、老ジャーナリストの語りで物語を進行させていく。そして『2』では老ジャーナリストが病気で倒れ、彼の息子(プラカーシュ・ラージ)があとを引き継いで語る。この入れ子構造を、当初私はあまりにも煩雑に思い、「紙芝居映画」と文句を言ったのだが、そこには監督プラシャーント・ニールの計算があったのだった。

2つ目は、入れ子構造の中身だ。1951年から1978年を経て1981年に至る部分は、非常にスタイリッシュな映像処理がなされている。クロスカッティングの手法で2カ所、あるいは3カ所の物語進行を同時に見せ、さらにそれらのカットを細かく割って重ね合わせるという、何と呼ぶのかわからない手法が頻繁に使ってあるのである。それは魔力のように作用して、見る者を酔わせる。時には、さっきは何を見たんだっけ、と混迷の中に入り込んでしまうのだが、それを入れ子構造の外枠が整理してくれるのである。

異能の人プラシャーント・ニール監督の誕生

このような物語手法がこれまであっただろうか。少なくとも、インド映画にはなかったと思う。『バーフバリ』二部作(2015年/2017年)や『RRR』のS.S.ラージャマウリ監督は、もちろんフラッシュバック等の手法は使うものの、明晰な映像を見せてストーリーを語っていく。だが、『K.G.F』のプラシャーント・ニール監督は違う。わかりやすい映像を見せることをよしとせず、人間の脳内の動きのような画像処理をはめ込み、物語を進行させていくのだ。まるで、映画の呪力にからめとられるような、映画体験を強いられるのが『K.G.F』なのである。

こんな監督が、ほのぼの映画界だったサンダルウッドでなぜ生まれたのか。17歳の頃から映像作家になることを志し、ハリウッド映画やヒンディー語の1970年代アクション映画をよく見ていたという監督。監督デビュー作『Ugramm(怒り)』(原題:2014年)も評判が高かったというが、その辺りからサンダルウッドのメタモルフォーゼはすでに始まっていたのだ。異能の人プラシャーント・ニール監督の実力を、『K.G.F:Chapter1&2』でたっぷりと味わってほしい。

文:松岡 環

『K.G.F:Chapter1&2』は2023年7月14日(金)より新宿バルト9ほか全国公開