ベルトラは、2004年から日本人旅行者をターゲットに、世界150カ国の現地観光ツアーやアクティビティ、ショー・エンタテイメント(以下、現地ツアー)などを専門にオンライン販売し、2015年以降は日本国内での現地ツアー販売を日本人と訪日外国人向けに本格的に開始している。

世界各地の素晴らしい体験が旅行者を魅了しているが、日本はどの国と比較しても突出して観光資源が豊富である。四季がはっきりしており、地域の風土に合わせた観光地や景勝地、そして世界でも注目される食文化がある。

1. 日本の現地ツアーは世界一の販売単価?!

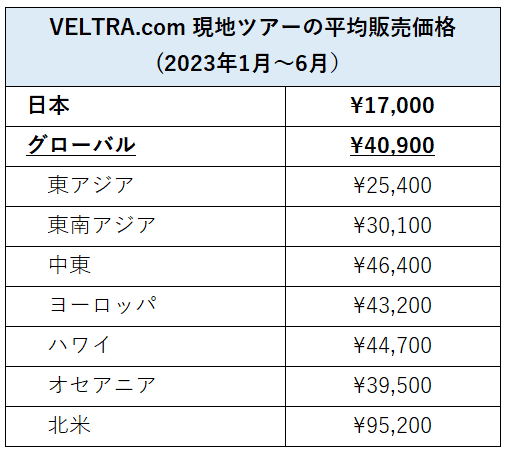

日本国内の現地ツアーの取り扱いを始めて気付かされたのが、その価格設定の低さだ。参考値として、下記は2023年(1月〜6月)における、当社で販売している各国の現地ツアーの平均販売価格。

ベルトラ 現地ツアーの平均販売価格(2023年1~6月)

急激な円安やエネルギー高騰で値段が上がっており、世界各地でコロナ前の1.5倍以上になっている。北米はスーパーインフレで常軌を逸脱しているが、注目すべきはアジア分類。日本はGDP世界第3位の先進国だったような…。日本は観光資源は豊富だが、発展途上国と比較しても、現地ツアーの平均価格単価は堂々の世界ワースト1位である。これは、現地ツアーに従事する日本の事業者や企業が発展途上国と比較して貧しいというより、商品の構造自体が全く異なることが理由と考えられる。

2019年の新型コロナ前でも、グローバルの平均価格は2万7,000円であった。当社が意図的に安い価格のものを仕入れているわけではなく、それらに該当する価格帯の商品そのものが本当に少ないのだ。訪日旅行者に日本が圧倒的人気の理由は、豊富な観光資源だけでなく、世界トップレベルのサービスを安売りしているからに他ならない。

日本では、新型コロナの停滞期から明けて、観光が盛り上がっていることに安堵感があるが、ヨーロッパや北米など世界は1年以上早く観光が回復し、コロナ前を上回る業績を叩き出している。当社グループで北米市場をターゲットとした現地ツアー予約サイト「Hawaii Activities」でも、2019年の2倍近い売り上げを叩き出している。

しかし私が見る限り、日本の現地ツアーの価格帯やサービスにおいては変化を感じない。全国旅行支援による観光刺激策も、ほとんどは宿泊や交通、飲食等に分類される産業が恩恵をうけ、割引と需要に乗じて値上がりしている感もある。しかし、現地ツアーに関してはほぼ料金が変わっていない。人手不足も相まって、さらに催行可能な日程が減っている。この状況が続く限り、日本国内の現地ツアーの事業者は発展どころか、コロナ前よりもジリ貧になりうる事態を憂慮している。

2. 身を削って販売する現地ツアー事業者

仕事柄、グローバル市場の観光事業者やOTAと情報交換をおこなう。グローバルOTAにとって、日本の観光市場はとても魅力的で、海外企業の参入は加速している。

グローバル企業にとって日本の観光資源は良くも悪くも、ものすごく売りやすい。しかし、その一方でほぼ全てのグローバル企業が共通して課題と認識しているのは、日本市場の利益率および手数料率の低さだ。商品にもよるが、手数料率は世界と比較しても半分程度になることが多い。世界中の観光商品を販売するグローバルOTAにとっては、なぜ日本はこんなに利益率が低いのか疑問であり、日本の観光事業者からより高い手数料を取るべく、強烈なプレッシャーをかけてくる。

観光産業のDX化が加速する中、現地ツアーでもDX化は進んでいる。小規模・個人事業者にとってオンラインでの販売は、マスツーリズムに頼らずに販売機会を増やす上で非常に重要だ。私達も観光を通じ、地方の発展に大いに寄与したいと考えており、あらゆるマーケティング手法を駆使して事業者を支援する。その源泉となる手数料率の向上は重要だ。

しかし、現地ツアーを営む事業者が手数料を上乗せすることは極めて困難である。ケチだから出せないのではないのだ。OTAや旅行代理店との交渉に承諾できない事業者は、限られた利益からさらに身を削るか、契約しない(できない)ケースが多い。

販売単価も世界ワーストレベルで低いため、利益はさらに目減りする。再販するOTAにとっても、事業者が設定した定価に対し、同内容のサービスの値段のみを上げて販売することは顧客の信用を失うだけだ。

次回は、これらの問題を解決するにあたり、構造的な課題とその解決策について改めて提言したい。

(つづく)

寄稿者 二木渉(ふたぎ・わたる)ベルトラ㈱代表取締役社長 兼 CEO