破壊された街、死傷する兵士、市民-。ロシアによる侵攻で戦場と化したウクライナの惨状が、日々報じられている。下野市小金井、飯沼恭子(いいぬまきょうこ)さん(88)の目に留まったのは、地下室で過ごす子どもたち。「早くおうちへ帰りたい」。テレビの向こう側でそう話す姿に涙が出た。「私と同じだ」。78年前の自分と重なった。

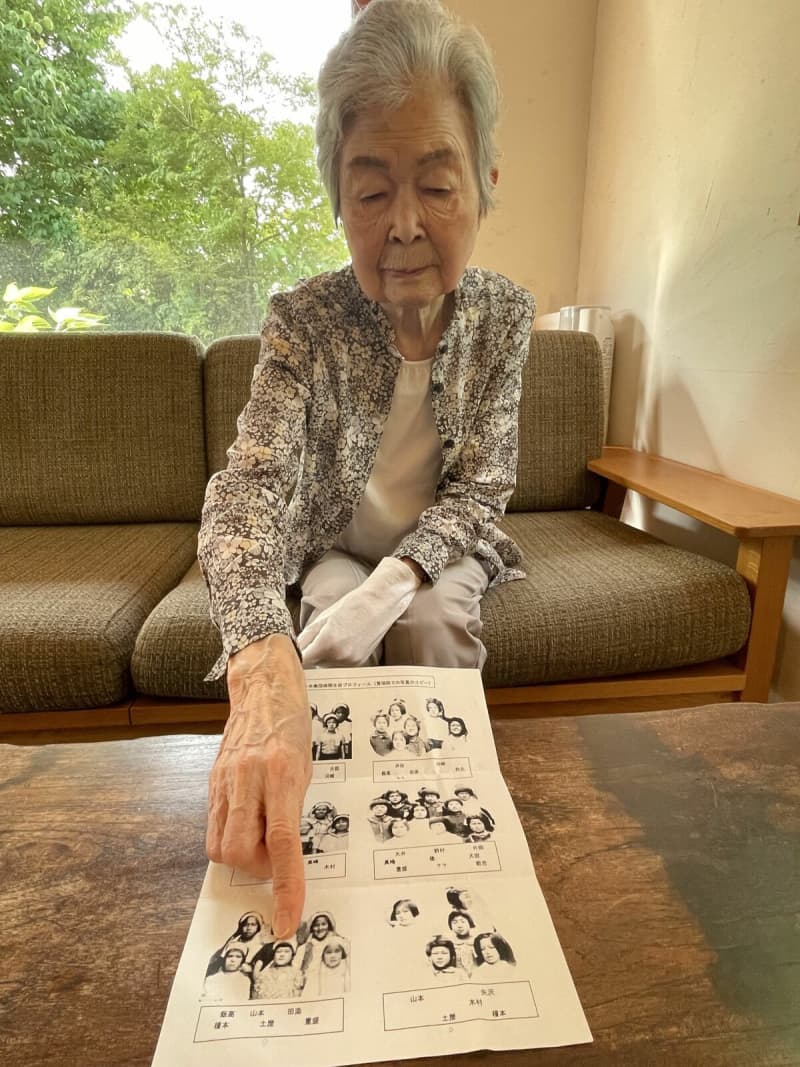

東京都杉並区生まれ。1944年、米軍の空襲が激化し、国民学校4年の時に学童疎開した。5年生と一緒に向かったのは福島県石川町。上野駅で列車に乗り込んだ。旅行気分だった。

疎開先の旅館での夜。布団を並べて寝ていると、1人が泣き出し、つられてみんな泣き出した。「親と離れて、悲しかった」。飯沼さんは当時を思い起こす。

戦火は福島県内に及び、旅館から約20キロ離れた寺に移った。トイレはなく、おけを作った。風呂の代わりに山の水をおけにためた。十分に入れず、体にノミやシラミがついた。朝は5分間、ノミを取る時間があった。布団をめくってノミをつぶすと、赤くにじんだ。

毎日おなかをすかせていた。山でキノコを採ったり、墓の周りに生えたヤマユリの根を食べたりし、腹の足しにした。時折、手伝いに行った農家でもらうおにぎりがごちそうだった。

軍歌を歌いながら歩いた畑の通学路。地元の子どもから「疎開人」と呼ばれ、寂しくなったこともある。

ある日。子どもたちは一張羅を着て、寺でラジオの前に座った。飯沼さんは着物から仕立てた赤いワンピース。「天皇陛下のお話がある」と聞かされていた。45年8月15日。敗戦を告げる玉音放送だった。

「やっと家に帰れる」。そう思ったことを覚えている。同年10月、東京の自宅に戻った。そして戦後を生き抜いてきた。

老後を下野市内で過ごす。息子夫婦、孫と一緒に福島県内を旅行したのは10年ほど前。疎開した旅館と寺を訪ねた。自分の体験を伝えたかった。軍への供出で、当時はなかった寺の鐘を孫がついた。「平和の鐘を鳴らしてね」と声をかけた。

「あのとき」と同じことが繰り返されている。「何にも知らない子どもたちが戦争に巻き込まれた。今の戦争も止めてほしい」。ただそう願っている。