孤独だった少年にとって、海軍はやりがいを感じる居場所だった。でも今は、違った思いも抱えている。

栃木県那須町大畑、菊地昭夫(きくちあきお)さん(93)は東京都港区で、げた商人の家に生まれた。しかし父、母、兄を相次いで結核で亡くした。ただ一人、病から回復した菊地さんは14歳で独りぼっちになった。

千葉県内の親戚の農家に身を寄せた。学校を休んで農作業をし、造船所の便所でふん尿をくみ取る仕事もこなした。生きていくためには何でもした。

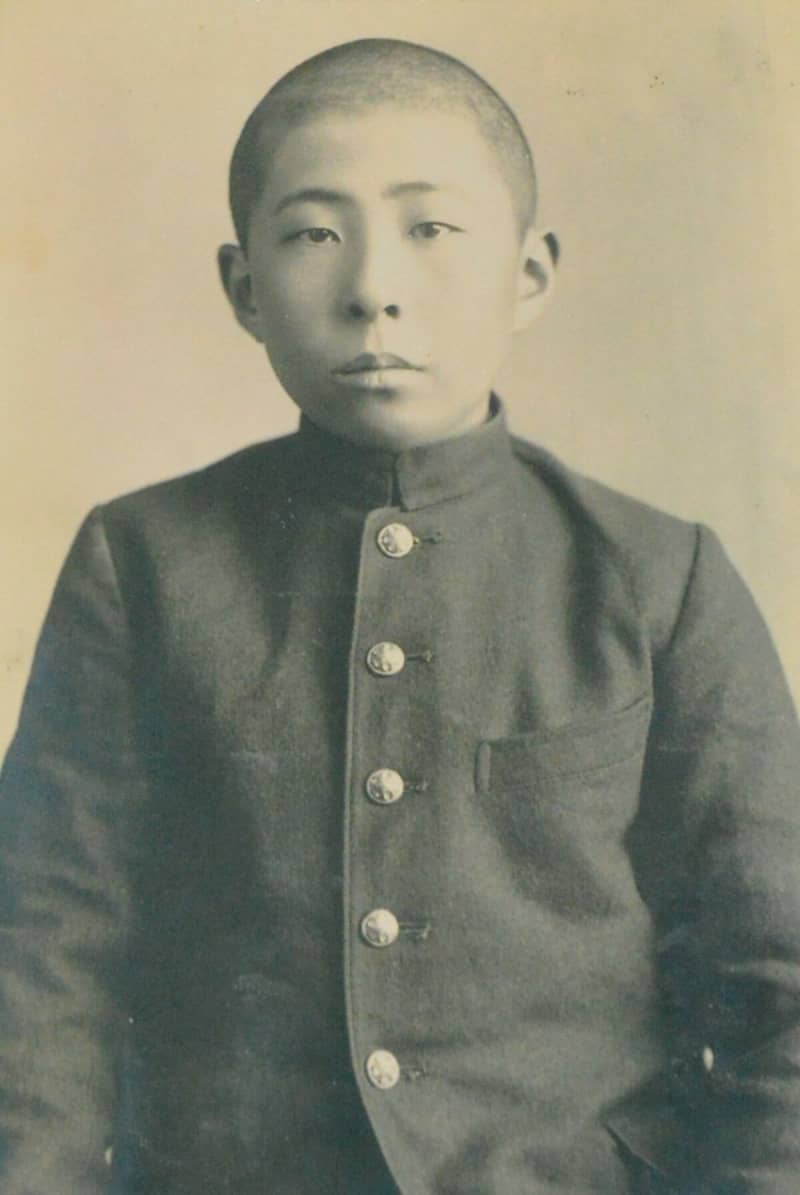

先生の勧めで海軍飛行予科練習生(予科練)になったのは15歳の時。14歳半~17歳の少年たちを訓練する最後の予科練として1944年12月、三重海軍航空隊に入隊した。しかし、そのころは物資不足で、訓練に使う飛行機すらなかったという。食べ物も十分ではなかった。「みんな食べ盛り。でもご飯の量が決められていて、おなかが空いていた」と振り返る。

モールス信号の解析訓練では、1文字間違えるごとに上官から精神注入棒でたたかれた。拳で顎を殴られたことも。「立派な軍隊ができるなら、お前らが1人2人死んでもいいんだ」。吐き捨てるように言われた。

戦況が厳しくなる中、一人が乗り込み敵艦に体当たりする人間魚雷「回天」を海岸付近に隠すための穴掘りもした。「アメリカの船が来たら飛び出していく作戦だった」と菊地さんは説明する。作業中に米軍の戦闘機に狙われ、仲間が機銃で撃たれることもあった。

その後。菊地さんは千葉県の館山海軍航空隊に移り、終戦を迎えた。同期は「故郷に帰れる」と喜んだ。しかし、菊地さんに行く当てはなく、途方に暮れた。

那須町の親戚宅を頼って身を寄せ、炭焼きを習った。電柱木材会社に10年間勤め、菓子店を創業。今も社長を務める。

戦後を生き抜く中、「軍隊で鍛えた根性が役に立った」と感じる。一方で、「天皇陛下のため、国のため、いつ死んでもいいと思っていた。マインドコントロールに近い状態だった」と今は思う。「戦争では親兄弟や友だち、恋人と別れて、敵と殺し合う。二度と起こさないことが一番大事。つくづく思いました」。菊地さんは語気を強めた。