2023シーズンのJ2を占う大一番は、ホームチームに軍配が上がった。

8月12日に行われた明治安田生命J2リーグ・第30節のFC町田ゼルビアvsジュビロ磐田の一戦は、首位を走る町田が2本のPKを決めてリードする展開に。2位の磐田も後半アディショナルタイムに一矢報いたものの、反撃届かず町田が大一番を制した。

シュート数で上回りながらも敗れた磐田は今季、1年でのJ1復帰を目指すべく日本代表でコーチを務めていた横内昭展氏を監督に招聘。

補強禁止処分に揺れる中、リーグ屈指の得点力を誇るチームを構築しているのはある種の驚きだが、町田との天王山では課題を突き付けられた。果たして、その課題とは何か。有効な解決策についても考えを巡らせた。

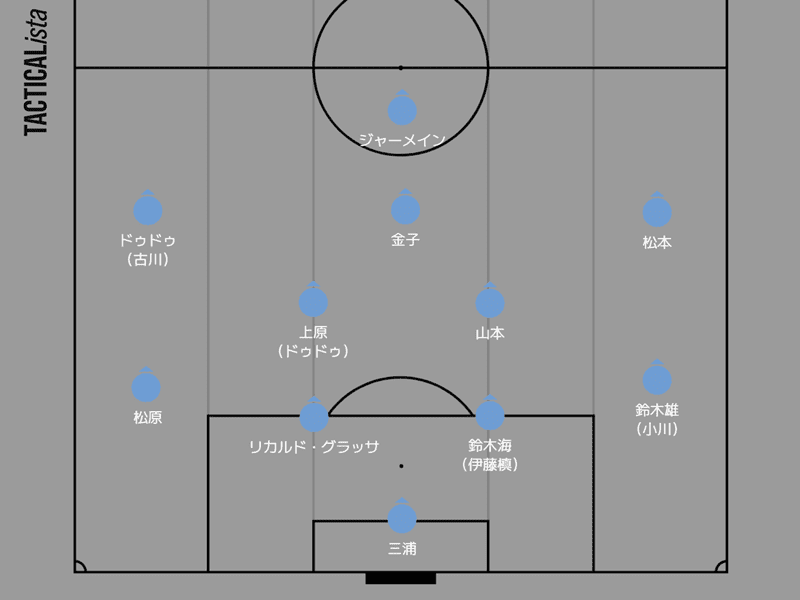

直近5試合の基本システム

まずは、直近のリーグ戦5試合での基本システムおよびメンバーを見ていこう。

守護神は俊敏性と足元の技術を自身の特徴に挙げる三浦龍輝で、4バックは右から副キャプテンを務める鈴木雄斗、体を張った守備が光る鈴木海音、ロングフィードも魅力のリカルド・グラッサ、攻撃力が自慢の松原后の4人。左右どちらもこなすサイドバックの小川大貴、鈴木海と激しくポジションを争う伊藤槙人も控える。

ダブルボランチは、熟練バランサーの山本康裕と今季リーグ戦5ゴールをマークしている上原力也がコンビを形成。後半途中からエネルギーを注入する鹿沼直生、2列目と兼務するドゥドゥのほか、日本サッカー界が誇るレジェンドの遠藤保仁も出場機会をうかがう。

チームの大きな強みとなっている2列目は、右からマルチロールの松本昌也、調子を上げてきた金子翔太、様々なタスクをこなして貢献するドゥドゥという組み合わせ。

独特のドリブルで仕掛ける古川陽介、10番を背負うキャプテンの山田大記、元ブラジル代表のロナウジーニョを好きな選手に挙げる藤川虎太朗、J1での実績十分な大森晃太郎らタイプが異なる選手たちが顔を揃えるセクションだ。

1トップはチームトップのリーグ戦8得点を記録しているジャーメイン良がエースとして君臨。高さと強さをもたらすファビアン・ゴンザレスと“アカデミー出身の新星”後藤啓介という強力なフォワードもおり、彼らが最前線に入る場合は、ジャーメインが一列下がってトップ下のようなイメージで振る舞う形が多い。

興味深い「超大胆なターンオーバー」

実力者が揃うスカッドをまとめるのが、就任1年目の横内昭展監督だ。

横内監督と言えば、サンフレッチェ広島および日本代表で森保一監督を“右腕”として支えてきたことで知られる。昨年のカタールワールドカップ後に日本代表のコーチを退任し、今季より磐田の監督に就任した。

今シーズンの磐田は、リーグトップタイの54得点を記録する攻撃力が最大の武器となっている。最終ラインからのビルドアップで相手守備陣を動かしつつ、打開力に優れたアタッカーたちに自由を与えることで、個の力を巧みに引き出す横内監督の手腕が光る。

特に一番のストロングポイントとなっているのが、サイドアタックだ。右サイドの松本昌也(今季リーグ戦6ゴール)と鈴木雄斗(同3ゴール)、左サイドのドゥドゥ(同6ゴール)、松原后(同5ゴール)を軸とした攻撃は迫力満点で、この4人で総得点の37%を叩き出している。

なお、エースのジャーメイン良が今季リーグ戦8ゴール(総得点の14.8%)を決めているが、そのジャーメインに依存することなく、どこからでもゴールを奪える点が特長である。

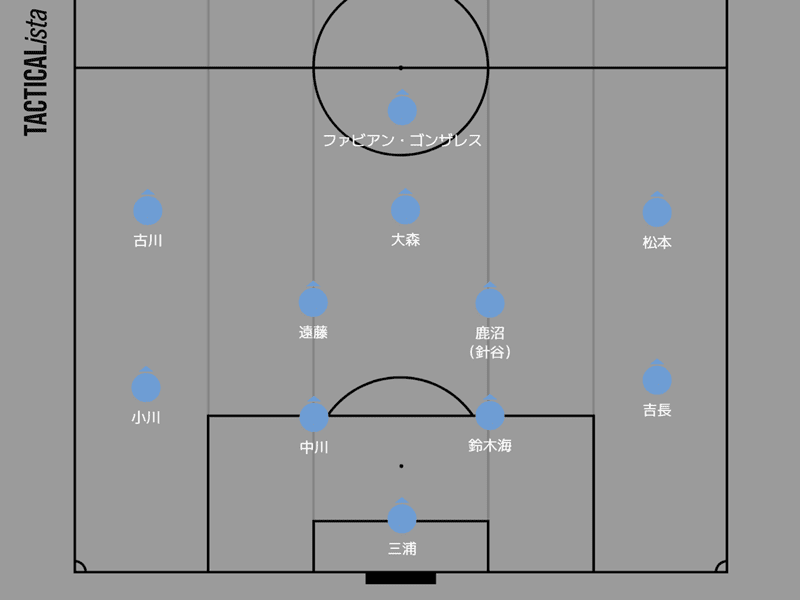

そして、非常に興味深いのが、指揮官の超大胆なターンオーバーだ。連戦が続いた6月下旬から7月上旬の期間で、横内監督は思い切った策を講じた。

上図は、第21節・ヴァンフォーレ甲府戦と第24節・ツエーゲン金沢戦のスタメンである。(右ボランチは甲府戦が針谷岳晃、金沢戦が鹿沼直生)どちらの試合でも共通しているのが、フィールドプレーヤー10人を前節から丸々入れ替えている点だ。

この期間は中2日ないし中3日でリーグ戦が続くハードスケジュールだったが、チームの軸となる選手以外を入れ替える、または守備陣はそのままに前線の選手だけ入れ替えるなどの一般的なターンオーバーではなく、ゴールキーパーの三浦龍輝以外の10人をチェンジする形で手を打った。

フィールドプレーヤー10人を入れ替えることにより、試合に出場しない主力選手の疲労回復およびケガのリスクを減らすことができる反面、チームとしての機能性が失われる可能性も大きくなる。

特に第21節の相手だった甲府はその時点で6位。超大胆なターンオーバーにより攻守の歯車がかみ合わず、大敗を喫してもおかしくはなかった。

しかし、その甲府戦を1-1で引き分けると、同じく10名を入れ替えた金沢戦は2-1で勝利。どちらの試合でもゴールを決めたファビアン・ゴンザレスの活躍もあり、連戦が続いた6月下旬から7月上旬の期間(第21節から25節)を3勝2分と無敗で乗り切ってみせた。

また、控えの選手たちがチャンスをつかもうとアピールしたことにより、チーム力の向上も実現させている。仮に負けが込めば求心力の低下も考えられる中、思い切った決断で結果とチーム力向上を両立させた横内監督の胆力には恐れ入る。

ここは推測となるが、このような大胆な決断はかつて仕えた森保監督の影響があるかもしれない。森保監督は選手の入れ替えを躊躇なく行うタイプであり、カタールW杯でもグループステージ第2節のコスタリカ戦でメンバーチェンジを断行した。

横内監督は日本代表コーチを退任する際に「東京オリンピックではメダル獲得まであと一歩及ばず、ワールドカップでも目標達成とはなりませんでしたが、自分が得たものは言葉で表すことができないほど大きいと感じています」とコメントしたが、マネジメントにおいても参考になる点は多かったはずだ。

天王山で突き付けられた課題

指揮官のマネジメントも冴え、リーグ戦11試合負けなし(8勝3分)と好調の中で迎えた首位・町田ゼルビアとの天王山。2本のPKを決められてリードを許すなど町田ペースで試合が進み、後半アディショナルタイムに松原后が一矢報いたものの、反撃は届かず1-2で敗れた。

このビッグマッチは両軍とも4-2-3-1が採用されるミラーゲームとなったが、町田は周到な磐田対策を施して臨んだ。敵将の黒田剛監督は試合後、以下のように語っている。

「磐田さんは全得点の30%がクロスからの得点です。そのため、できるだけクロスを上げさせないことで優位性を保てるという考え方の下、ボランチやCB、SBを含めて、クロスを入れさせないことが功を奏しました」

磐田の武器であるサイドアタックを封じるため、右サイドハーフのバスケス・バイロン、左サイドハーフのエリキが精力的なハードワークでサイドをしっかりとケア。最大の強みが発揮できない磐田は後手に回ってしまった。

また、磐田のベースである最終ラインからのビルドアップも入念に研究されていた。町田は藤尾翔太(1トップ)と髙橋大悟(トップ下)を軸としたハイプレスで磐田のビルドアップを分断したが、対する磐田のパスワークには大きな工夫が見られず、プレッシャーに苦しんでロングボールを蹴るも、相手ディフェンダーに回収されるシーンが散見された。

普段よりもロングボールを多用した理由としては、「アウェイでのビッグマッチのため、リスクを負わずに試合を進める」「相手のハイプレスをひっくり返す」ことが考えられる。しかし、この点に関しても黒田監督の想定内だったようで、ホームチームを慌てさせるには至らなかった。

「ジャーメイン 良を使った背後の攻略もチャン ミンギュと藤原 優大がチャレンジ&カバーを徹底し、対応できていました。磐田さんのやりたいことを制限させながら試合を進めることができました」

町田は強度の高いハイプレスと素早い攻守の切り替えで主導権を握り、手数をかけないシンプルかつ効果的な攻撃とロングスローの圧力により相手を追い込んでいくスタイルで、今季のJ2を席巻している。自らハイテンポな状態を作り出して相手の思考(判断力)、そして物理的なスペースを奪い、心身を疲弊させて自分たちのペースに引きずり込むのだ。

磐田としては、町田の思惑通りの攻撃パターンとなってしまったことが敗因だろう。相手の土俵で戦うことを選んだ(「戦わざるを得なかった」という表現の方が正しいかもしれないが)結果、後半アディショナルタイムに1点を返すにとどまったと言える。

首位を快走する町田は間違いなくJ1レベルに近いチームであり、その強さはJ2で突出している。では、町田のようにハイプレスを仕掛けてくるチームを相手にした場合、どのように戦うべきだろうか。天王山で突き付けられた課題の解決策を考えてみたい。

考えられる“ハイプレス対策”は?

磐田のビルドアップは両センターバック(以下CB)にゴールキーパー(以下GK)が絡んでボールを動かす形がメインだが、基本的には両CBが多くを担っている。ダブルボランチが両CB間またはCB付近に降りてサポートするが、その動きも限定的であるため、町田戦ではロングボールに打開策を求めるしかなかった。

町田戦でスタメン出場したトップ下の金子翔太は試合後、苦しい胸の内を明かした。

「ビルドアップに関しては、相手のプレッシャーを受けて、周りが受けたがらなかったというか、GKに下げてからロングボールを入れる形もあったので、もうこんな思いはしたくありません。(中略)個人としてはもう少し、ビルドアップの手助けをできれば良かったです」

ビルドアップの手助けをしたかったという金子。ハイプレス対策のプランAとして提案したいのは、その金子を4-2-3-1のトップ下という基本ポジションはそのままに、自由に動き回るフリーマンの役割を与える形だ。

直近のリーグ戦5試合で4ゴールと好調な背番号40は、豊富な運動量も特長のひとつ。

筆者が考える理想の動きは、トップ下を主戦場としつつ、ビルドアップ時にはボランチまたはCBの近くまで降りて数的優位を作り、前線にボールが渡った際は相手ゴール前にポジションを上げて、フィニッシュにも絡む。運動量が求められる役割だが、そこは金子の馬力でカバーする。システムではなく、ヒトで解決する方法だ。

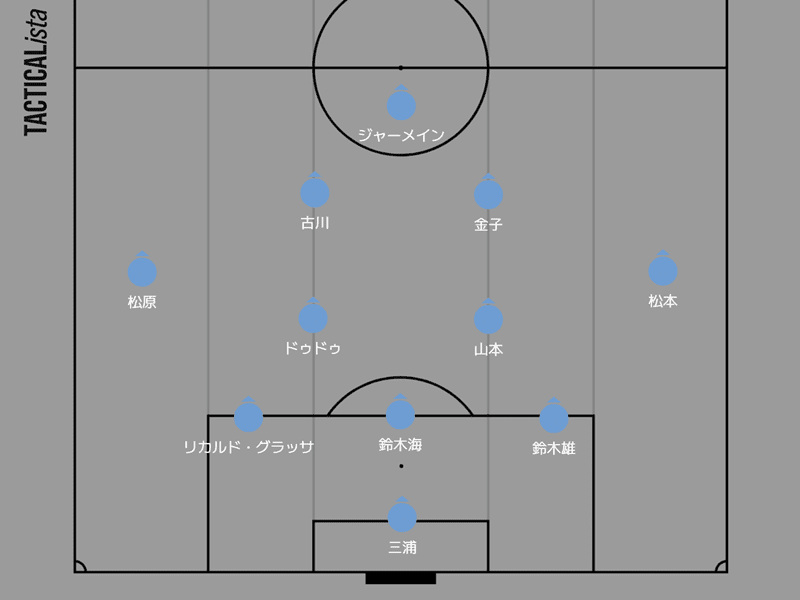

一方、システムで解決を図る形がプランBだ。具体的には、現行の4-2-3-1から3バックにシフトする。

町田戦で露呈したのは、ビルドアップ時にハイプレスを仕掛ける相手の2トップと自軍のCBが2対2の同数になることで、CBがGKにボールを下げざるを得なくなり、そのワンクッションの隙に相手の陣形がより整ってしまい、ポゼッションでの攻略が難しくなるという点だ。

上記のケースでGKまたはCBがロングボールでの打開を試みても、相手の最終ラインは跳ね返す準備ができている。「GKに下げる」という後ろ向きの動きが、相手の守備に時間と余裕を与えてしまうのである。

つまり、「相手の2トップと自軍のCBが2対2の同数になる」「GKに下げることで相手に守備の余裕を与えてしまう」ことがそもそもの問題となっているため、3バックにして数的優位を作ることで解決を図りたい。4-2-3-1(4-4-2)のミラーゲームを避けて、優位に立つことが狙いだ。

上図は、町田戦のスタメンをそのまま3バックに当てはめたものだ。複数ポジションに対応する鈴木雄斗と松本昌也の存在により、選手交代をすることなく3バックを導入できる。

4-2-3-1で試合をスタートさせ、システムのかみ合わせが悪いと感じれば即座に3-4-2-1へシフトする。このような柔軟な戦い方も可能であり、オプションとして3バックを用意しておくのは悪くないだろう。

ここまで、磐田のハイプレス対策に焦点を当てて考察してきた。とはいえ、現在のチームは特別な策を講じなくとも個の力で打開できてしまう面があり、大きな問題にはならないかもしれない。

【関連記事】城福体制2年目の東京ヴェルディは、なぜ強いのか。躍進の秘密は「指揮官の情熱」にあり。

だが、このまま自動昇格圏をキープまたはプレーオフを勝ち抜き、1年でのJ1復帰を果たせれば、課題は再燃するはずだ。大胆な決断力の持ち主である横内昭展監督がどのような手を打つのか、注視していきたい。