青葉真司被告は京都アニメーション放火殺人事件を起こす前に、強盗事件を起こし服役していた。精神障害があったため、社会復帰する際には「特別調整」という制度に乗り、福祉的支援を受けて暮らしていた。公判では被告人質問のほか、関係者の供述調書などさまざまな証拠が出された。これらを手がかりに、被告が受刑後どのように変化していったのか、破滅的な犯罪に至るまでに取れる手だてはなかったのか考えたい。(共同通信=真下周、武田惇志)

▽懲罰続き

2012年6月、青葉被告は茨城県のコンビニで販売店員に包丁を突き付け、2万円余りを強奪する事件を起こす。約10時間後に自首したが、実刑判決(懲役3年6月)を受けて10月、水戸刑務所に入った。

ここで調査を受けた後、初受刑となる青葉被告は犯罪傾向が進んでいない者などが入る喜連川社会復帰促進センター(栃木)に収容された。半官半民の運営で、刑務作業以外の生活では比較的拘束が緩やかなことで知られる。入所時の処遇調査票には「ささいなことを気にして不満をため込みやすい。自棄的な考え方。こらえ性もなく、他責的で周囲のせいにしてしまう」と書かれてあった。

翌13年1月にはさっそく“粗暴な言質”を理由に刑務所内でトラブルを起こしている。半年後には精神科医の診察を受けている。「20歳ぐらいから何もいいことがない」と説明したといい、仕事を転々として家族との接点もなく、投げやりな態度が見受けられた、と医師は記録している。翌月のカルテには、「破滅的なことがある気がして、壊してしまう」と幻聴を訴えたとし、統合失調症の疑いと記された。

青葉被告は暴言などで実に計13回も懲罰を受けている。精神科の診察も頻繁に行われており、「怒りを抑えると恐怖に変わる」「犯罪をしたことがフラッシュバックする」などと訴えている。

個室に隔離すべきとの方針が採られ、自殺を警戒して保護室にも収容されていた。不穏な状態で大声を上げるため、刑務官が制圧したことも記録されている。こうした状況を受け、処遇も変わった。高齢者や精神疾患を持つ受刑者が集められたセクションに移され、刑務官の注意や指導が減ったという。

2015年10月には担当医が統合失調症と(確定)診断した。出所3カ月前のことで、釈放前のアンケートには、被告自身が自分のことを「なりゆきまかせ」と評し、「1年後に作家デビュー、5年後に家を買う、10年後に大御所になる」と目標を書いている。

▽出口支援

青葉被告は身寄りがなく、出所後に暮らせる場所が定まっていなかった。自分の力で出所後の生活を整えることが難しい障害者や高齢者を、福祉的支援が必要な者として選び出し登録する「特別調整」の仕組みがある。司法と福祉の相乗り制度で、矯正施設から社会への出口部分で動くため、“出口支援”と呼ばれる。

刑務所は出所後の監督に当たる保護観察所と連携し、福祉側からは都道府県に必ず一つは設置されている「地域生活定着支援センター」が参画し、協働で出所後の生活支援に当たる。

青葉被告は刑務所内でも懲罰を繰り返していたため、満期出所が確実だった。いきなり塀の外に放り出される事態を防ぐため、出所の少なくとも半年前から、どこに帰るか、どのように暮らすかを検討し、準備する環境調整が始まった。

被告のケースでは出所後、取りあえずの居場所を確保するための「更生緊急保護」という手段が取られ、帰住地として決まっていた故郷・さいたま市の更生保護施設に入った。規則正しい生活をしながら施設を出た後のすみかや就職先を決め、社会復帰を目指すことが目指された。入寮期間は半年と定められている。

▽特別調整

青葉被告は37歳だった16年1月に出所、更生保護施設に移った。このタイミングで刑務所は県知事に対し、精神保健福祉法に基づく通報措置をしている。いわゆる「精神科の26条通報」と呼ばれるものだ。

特別調整では、さまざまな医療、福祉的サポートが検討された。まず生活保護を受給する手続きが取られた。さいたま市内のアパートも借りた。精神障害があって入院していた人や出所者の住宅探しは難しい実情があり、青葉被告の場合には住宅支援員が付いて、物件の契約や大家との仲介を担ったようだ。

2週に1回の医師の診察、また精神状態や服薬状況などをチェックする訪問看護を週2回のペースで受けることに決まった。簡単な仕事を行い、工賃をもらう作業所にも通うことになった。

さらに週1回の訪問介護が付いていた。精神障害により日常生活のサポートが必要な人が対象で、部屋の掃除など家事支援のためだったと見られる。

▽昼夜逆転の生活

こうした“手厚い”見守りの体制の下、社会生活を始めた青葉被告。落ち着いた環境で再び小説を書き始めた。巨大な目標があった。京都アニメーション大賞に応募する長編と短編小説を書き上げることだった。膨大なエネルギーを注ぎこんで数カ月で完成させたが、結果は落選だった。長編小説は応募要件を満たさず、審査対象外となっていた。がっかりし、裏切られた気になった。「ナンバー2が圧力をかけて落選させた」などと妄想に取りつかれた。

その後、愛好家や小説家の卵らが集まるサイトにも登録して投稿し、自身の作品が評価される機会を待ったが、誰からも読まれることがなく、退会した。2017年8月のことだ。

小説を京アニ側に盗まれたと被害意識を募らせ、精神的に追い詰められていく。アパートの壁が薄いのか、隣や上階から漏れる音に常時悩まされた。昼夜逆転の生活となり、人に会うのが嫌になっていったという。アパート上階の住人の物音には、自ら騒音を出して対抗した。スピーカーで大音量の重低音を響かせた。

アパートの大家ともめ、住宅支援員が間に入る。110番を受け、警察官が何度も臨場しているが、青葉被告はその都度「もうしません。引っ越しを考えているし、薬も飲む」「すみません」などとその場しのぎの対応をした。

被告の唯一の気晴らしは入浴だった。1日3回入り、長時間バスタブに漬かって、なんとかストレスを解消しようとしていたが、それも限界があった。

18年の正月。長年にわたり自分を奮い立たせ希望を持たせてくれていた小説のネタ帳を燃やしてしまった。青葉被告によれば、小説は恋愛に似たものだったが、うまくいかずうんざりしていた。こつこつと10年にわたってアイデアをためたネタ帳を燃やすことで、「もう関わらない」との強い意思を形にしたつもりだったが、吹っ切れて前向きになるどころか、逆効果になった。

当時の心境の変化を公判で聞かれ、「つっかえ棒が外れた。まじめに生きていくつながりがなくなり、あまりよからぬ事件を起こす方向に向かう」と表現した。

▽現実と妄想

18年5月、男性看護師の訪問に、包丁を持って対応する出来事が起きた。インターホンを押しても出てこないため、ノックするとしばらくしてぱっとドアが開いた。現れた青葉被告は左手で胸ぐらをつかんできた。頭のところに振り上げていた右手には包丁が握られていた。そして「つきまとうのをやめろ、殺すぞ」と怒鳴ったという。被告が現実と妄想の区別が付いていないと考えたのか、男性は自分が看護師であることと、事前に訪問の連絡をしたことを伝え、包丁を渡すように言った。すると、被告は包丁から手を離したという。

部屋の中に入ると、被告が愛好していた革ジャンや布団が(刃物で)ズタズタに切られ、パソコンやゲームも破壊されていた。

最初は「話したくない」の一点張りだった青葉被告だが、薬を飲ませ、雑談などを交えているうちに次第に表情が緩み、少しずつ話すようになったという。この日も、盗聴されている、公安にマークされているといった妄想を訴えた。隣の部屋の音(トイレを流す音、室外機の音)などで寝られず、ようやく寝付けたタイミングでの訪問だったことも悪かったようだった。看護師はとりあえず応援のスタッフを呼んだが、警察には通報しなかった。

ただこの一件を、被告の地域生活を支えるチームは深刻に捉えていた節がある。直後の診察では、不安でそわそわしている様子がカルテに記されており、地元の総合病院に入院させようと病院側に打診したが、家族がいないために断られた、となっていた。

18年6月には就労支援が終了した。作業所にも「気持ちの整理がつかない」と次第に通わなくなっていた。安定した社会復帰を果たすために仕事の有無は非常に重要とされる。青葉被告もできれば仕事をして自立したいと考えていた。しかし精神障害の悪化による生活の荒廃で、就労へのきっかけをつかめるような状況ではなかったとみられる。

▽唯一の接点

2019年に入ると、青葉被告は社会と唯一の接点だった医療や福祉サービスを切り始めた。2月にクリニックを受診しなくなった。クリニックでの診察はいつも数分で「変わりはないか」「薬を飲んでいるか」ぐらいのやりとりしかなく、被告はこれまで対応に不満を持っていたようだ。

また、通院の途中で自分が警察関係者に追跡されていると感じることがあり、足が遠のくこともあった。

通院先を変えるためだったのだろう。この頃、クリニックの医師は精神科病院に紹介状を書いている。だが訪問看護師は、青葉被告が病院への受診を好意的に捉えていないと感じたため、このタイミングで『医療中断』に陥る可能性を危惧した。服薬が乱れたり、止まったりすると離脱作用で心が不安定になる可能性があり、こうした事態を支援者らは恐れる。

結局、青葉被告は一度診察を受け、「院長が診察してくれた」と少しうれしそうに訪問看護師に報告したものの、精神科病院への通院は続かなかった。そして翌3月には訪問介護を受け付けなくなった。携帯電話も解約した。「携帯が自分を動かしている感覚がある」と、手放した理由を法廷で語った。訪問看護も3月末が最後になった。こうして外部とのつながりが被告自らの手で矢継ぎ早に失われていった。

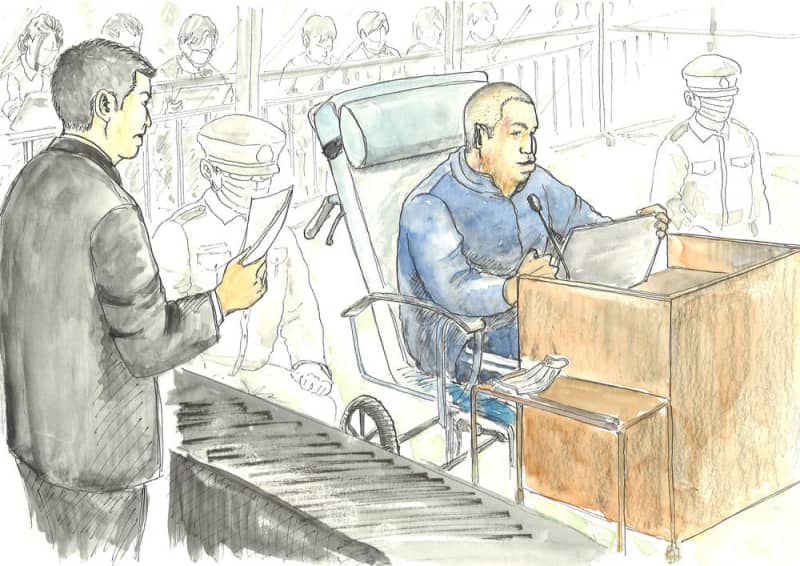

青葉被告は3カ月後の18年6月、包丁をホームセンターで6本購入した。大宮駅で大量殺人を計画したのだ。実際に駅まで足を運んだが、「人が密集していない」と断念した。被告が京都に赴き、京都アニメーション第1スタジオに放火したのは、その1カ月後のことである。

青葉被告は訪問看護師ら、自宅を訪れてくる医療や福祉の関係者について感謝の気持ちは抱きつつ、「一人でやっていきたいというのがどこかにあったが、(彼らとは)縁が切れなかった」と法廷で語っている。こうした医療職や福祉職以外で被告を心配くれる人はおらず、彼らが被告の地域生活の命綱とも言える存在だった。

通院もしない。携帯で連絡が取れない。訪問看護師が部屋を訪れると居留守を使われる―。支援チームはいよいよ他人に危害を加えるリスクを懸念した。4月に入り、生活保護のケースワーカーが青葉被告の自宅を訪問調査した。室内の状況が分からない。なんとか被告と会って様子を確認するために、生活保護費を福祉事務所の窓口で手渡しする方法への切り替えが検討された。

7月に入ると、支援者らが集まって「ケア会議」を開き、今後の方針を検討した。7、8月は定期訪問を続け、会えない状況が変わらなければ、9月から生活保護費の手渡し支給とすることが確認された。事件の2週間前だった。

▽絶望から衝動へ

以上見てきたように、青葉被告のアパート生活は薄氷を踏むような危なっかしいものだった。支援の現場はそれなりに機能し、被告の悪化する状況に対処しようと動いていたとも言えるが、人間関係をつなぎとめられなかった。被告は小さな部屋で絶望のうちに破滅的衝動を急速に募らせ、そして暴発した。

青葉被告は公判で次のように述べている。「自分の人生を振り返ったとき、人とのつながりが完全になくなったときに犯罪行為に入る共通点がある。訪問介護(看護)が来ているので、そういう考えに至らなかったと考えて間違いありません」。こうも振り返った。「(犯行を踏みとどまっていたのは)自分の最後のエネルギーと小さな良心だけだった」