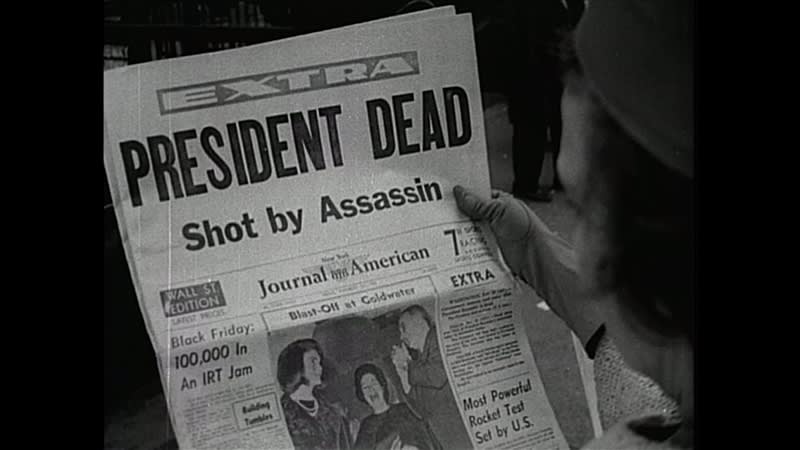

世界を震撼させた第35代アメリカ大統領 ジョン・F・ケネディ暗殺事件から60年、新たに解禁された機密文書から真相を暴き出す衝撃のドキュメンタリー『JFK/新証言 知られざる陰謀【劇場版】』が本日、11月17日(金)より全国公開となる。

このたび、本作の監督を務めるオリヴァー・ストーンと、プロデューサーを務めるロブ・ウィルソンの日本独占オフィシャルインタビューが公開された。

JFK暗殺の「新証言」を深く掘り下げる

オリヴァー・ストーンが『JFK』(1991年)で綿密な調査に基づく独自の視点から描いた陰謀のストーリーは、そのセンセーショナルな内容から世界中で大ヒットを記録した。そんな同作の公開後、新たに解禁された何百万ページにおよぶ機密解除文書の中から“真実”と思われる重要な発見を白日の下に晒し、主要メディアが無視し続けてきた陰謀の真相をあぶり出したのが、『JFK/新証言 知られざる陰謀【劇場版】』だ。

本作は、長期間にわたる調査と、事件の目撃者をはじめとする関係者のインタビューの中から浮かび上がる“新たな証拠”=「新証言」を深く掘り下げ丁寧に紐解きながら、この暗殺事件がいまだ現代にも大きな影響を与え続けている歴史的な大事件であったことを、今を生きる私たちに改めて知らしめることになる衝撃のドキュメンタリーである。

このオフィシャルインタビューで監督が言っているとおり、本作が描いているのは、本来ならばジャーナリストが行うべき“取材”と、その“成果”をまとめたものだ。「陰謀論だ」と目を背けることは簡単だが、ケネディ大統領の暗殺は現在のアメリカが、世界が抱える“不安”につながる事件であったことが、本作を観れば嫌というほど分かる。それは東欧や中東で起こる紛争、また日本に暮らす我々ともまったく無関係とは言えないだろう。

「アメリカはすべてを破壊することができる大国。例えば日本の文化を破壊することも」

今年は、JFK暗殺事件が起こった1963年から60年という節目の年。事件当時、高校生だったオリヴァー・ストーン監督は、事件発生時「ニュースが語った全容をそのまま受け入れていました。でも、デイリー・プラザ(Daily Plaza)という公園で、人々が叫び声を上げている中、そんなことをやってのけられる狙撃手なんていません。また、私たちは葬儀中のジャクリーン・ケネディや子供たちの姿を見て、深く心揺さぶられました」と大きな悲劇を目の当たりにした事件を振り返る。

その後、ニューオリンズのジム・ギャリソン検事の著書『JFK-ケネディ暗殺者を追え』に出会い、そこに描かれる事実に目を奪われる。「JFK研究者たちが、長年にわたって議論を重ねて、何が論理的で、何が起こり得たのか、何が馬鹿げているか、調べたことをすべて組み合わせながら、シャーロック・ホームズやアガサ・クリスティの小説・探偵小説のように、基本的な部分の既に調べ終えていて、事件について、我々が耳にするようなナンセンスな話の多くはすでに淘汰されていた」と語る。

1991年に世界中で大ヒットを記録した『JFK』から32年。“執念”ともいえる探求心はどこから生まれるのか?「一貫して私を悩ませているのは、祖国であるアメリカの“これから”や、アメリカの“運命”」だと語るオリヴァー監督。続けて、「アメリカは間違いなくひとつの巨大な帝国。おそらく史上最大の。アメリカは世界を監視する技術も持っていて、巨大な武器も持っている。つまり、地球上に今まで存在した中で最も強力で、最も危険な帝国なんです。有史以来、存在するすべての文化を破壊することさえできてしまう、イラクでやったように。博物館も何もかも、すべてを破壊することができる大国です。例えば日本の文化を破壊することも。人類の美から生まれたすべてのもの、文化そのものを、理不尽な戦争行為は破壊してしまえます。今アメリカを走り回っている狂人たち(笑)に任せていれば、全然あり得る話」とアメリカの危機を説く。

「今後この映画よりも、説得力のあるものが出てくるとは思えません」

そして、オリヴァー・ストーン監督の『アレキサンダー』(2004年)、『ワールド・トレード・センター』(2006年)、『スノーデン』(2016年)でもプロデューサーを務めたロブ・ウィルソンは、「監督は、事件から50年目の節目となる2013年に、テレビのニュース番組のインタビューを受けたんですが、監督は、長い時間をかけて準備し1時間のインタビューを受け、使われたのがなんと1分とか30秒だったんです。この暗殺事件や新事実が不公平に扱われていると感じましたし、僕らがこの映画を作らなければ誰も作らないだろうという、強い思いが生まれました」と製作に至った経緯を明かす。

今後、本作以上の“新証言”“新事実”が公になった時続編が製作されるか? という問いに、ロブは「本作を製作する上で、法廷でほぼ証明できることだけにこだわりました。例えば写真のように、人によって見え方や解釈が異なるようなものには手を出していません。これらの文書は公開されるべきですし、出てくるべきだと思いますが、その中にこの映画よりも、説得力のあるものが出てくるとは思えません」と本作の存在に自信を見せる。またオリヴァー監督は「本来は、ジャーナリストがすべきこと。ただアメリカのジャーナリスト界は体制に逆らうことは利益にならないから、コントロールされてしまっている」と全米メディアの現状を嘆く。

また、ある事件や物事の事実であろうこと、真実であろうことを判断する際に、最も大事なことは? という問いに、オリヴァー監督は「色々なものを読むことや学ぶこと。細部や手がかりを自分なりに調べ、合点が行くか、考える。自分自身で考えることが重要。それが嫌なら、少なくとも考えている人が発信したものを読むこと。状況が複雑だからこそ、理解しようと考えることが大切だと思います。JFK暗殺事件は腐った事件です。それが世に売り込まれてしまった。その幻想に未だに付き合っているのは残念なことです。自由は、真実の内にあるのですから」と、世に溢れかえる情報を選択する方法を明かした。

最後に、「本をもっと読み、真実を語っていると自分が思う人々を信頼すること。そうすると、何が真実なのか、本能のようなものが身につくはず」と、これから見る観客に期待を込めて語った。

『JFK/新証言 知られざる陰謀【劇場版】』はヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館ほか全国公開中

オリヴァー・ストーン監督&ロブ・ウィルソン(プロデューサー)日本独占オフィシャルインタビュー全文

――JFK暗殺事件から60年経ちました。今なお一部機密のまま開示されない事件ですが、JFK暗殺事件の発生時監督は17歳でしたが、事件を目の当たりにしたとき思いをお聞かせください。

オリヴァー・ストーン監督:17歳だった頃は、世界で何が起こっているのか何も知らなかったと思います。学校が厳しかったので、一番の心配は宿題とかでしたからね(笑)。だから、事件はオズワルドの単独犯の実行で、ありえない角度から大統領を撃ち殺したという、ニュースが語った全容をそのまま受け入れていました。でもデイリー・プラザ(Daily Plaza)という公園で、人々が叫び声を上げている中、そんなことをやってのけられる狙撃手なんていません。また、私たちは葬儀中のジャクリーン・ケネディや子供たちの姿を見て、深く心揺さぶられ、大きな悲劇を目の当たりにしました。でも、その裏で何が起こっていたのか、私たちは知らなかったんです。そして1年も経たない内に、ベトナム戦争がエスカレートしていきました。ジョンソン大統領の政権下で政策が変わったからです。外交政策が大きく変わり、やがて国内政策も悪い方向へと向かっていきました。

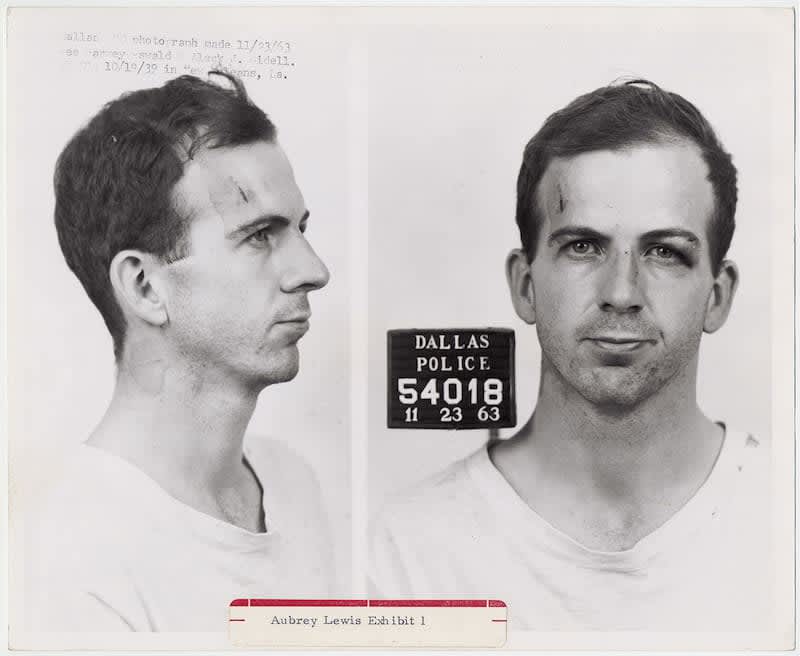

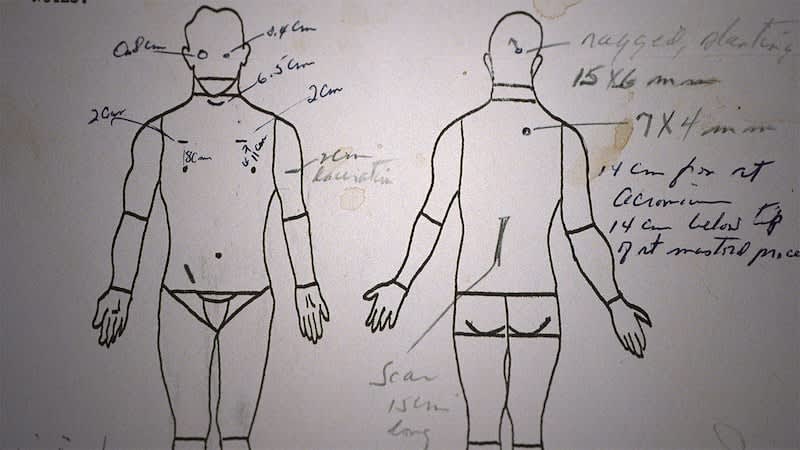

その後、1980年代後半にニューオリンズのジム・ギャリソン検事の著書『JFK-ケネディ暗殺者を追え』に出会い、まったく新しい方向に目を向けさせてくれました。当時は数百人、今では数千人いるJFK研究者たちが、長年にわたって議論を重ねて、何が論理的で、何が起こり得たのか、何が馬鹿げているか、調べたことをすべて組み合わせながら、シャーロック・ホームズやアガサ・クリスティの小説・探偵小説のように、基本的な部分の既に調べ終えていて、事件について、我々が耳にするようなナンセンスな話の多くはすでに淘汰されていました。この事件はシャーロック・ホームズに出てくる事件のようにアプローチしなければいけない。細部に注意を払わなければならないんです。でも、このような調査はテレビドラマでよくやっているようなことなのに、なぜ現実でも同じようにできないのでしょうか? あの事件は史上最も失敗した捜査で、政府の対応も酷かったし、犯人のでっち上げも検死も冗談としか思えないお粗末さだったと思います。

ロブ・ウィルソン(プロデューサー):1963年には生きていませんでしたが、監督の『JFK』が1991年に公開された時は高校生でした。この映画がきっかけで、この事件をもっと深く掘り下げてみたいと思うようになり、マーク・レーンや第一世代と呼べる研究者たちの本を読み、90年代後半にオリヴァー監督と仕事を始めて、このドキュメンタリーの脚本家であるジム・デ・ユージニオを含む第二世代の研究者たちとも友達になりました。だから、この作品は多世代を跨ぐものでもあり、次の世代のためにも歴史的に非常に重要であると、僕ら全員が感じているんです。

――監督作『JFK』から30年以上経ち、今なお事件の真相を追い求める監督の執念はどこから来ると思いますか?

監督:何に突き動かされているのか? とても良い質問です。もし、自分がJFK暗殺事件の研究者のように、毎日この問題に取り組んでいたら、疲れ果てて、燃え尽きてしまうと思います。そのぐらいディテールが細かいし、捜査のようなものだからです。でも、幸いにして私はフィルムメーカーであり映像作家なので、他の映画の製作や他の題材にも取り組むことが出来ます。ただ、一貫して私を悩ませているのは、祖国であるアメリカの“これから”や、アメリカの“運命”なんです。私は新しい時代の黎明期である1946年に生まれ、私たちはどこへ行くのだろうか? 子供たちはどうなるのだろうか? その孫たちは?

アメリカは間違いなくひとつの巨大な帝国です。おそらく史上最大の。アメリカは世界を監視する技術も持っています。巨大な武器も持っています。つまり、地球上に今まで存在した中で最も強力で、最も危険な帝国なんです。有史以来、存在するすべての文化を破壊することさえできてしまう、イラクでやったように。博物館も何もかも、すべてを破壊することができる大国です。例えば日本の文化を破壊することも。人類の美から生まれたすべてのもの、文化そのものを、理不尽な戦争行為は破壊してしまえます。

今アメリカを走り回っている狂人たち(笑)に任せていれば、全然あり得る話です。彼らは自らを現実主義者と呼ぶけれど、現実主義者なんかじゃないですよね。頭のおかしい現実主義者なんです。彼らは自分たちの現実を実現してしまう。例えば、アメリカは脅威に晒されている、我々は自分たちを守る必要がある、と主張し続けているけど、じゃあその脅威とは誰なのか? 何なのか? それを定義し、正直に伝えなければいけないのに、その「脅威」は常に誇張されます。私は兵士として、ベトナムでも同じ光景を経験しているので、物事をどんどん大きくし、戦争に必要な資金を集め、より大きな兵器を作っていたことを、目の当たりにしました。とても危険な虚構です。それがよくわかるから怒りを感じます。世界を十分に見てきた自分からすると、彼らは間違っている、と。でも、私と同じような見解を、今は誰も擁護しないです。かつては多くのリベラル派や政府関係者が、平和のために発言し行動していました。しかし、今はもう彼らの声を聞くことも、見ることもありません。最後のリベラルはヒラリー・クリントンのような人たちでした。それから、アメリカは“戦争屋”になってしまいました。私たちは今、非常に奇妙な時代を生きています。

ウィルソン:監督は、事件から50年目の節目となる2013年に、テレビのニュース番組のインタビューを受けたんですが、主流メディアや民放のニュース番組が暗殺記録再評価委員会(Assassination Records Review Board ※以後、ARRB)の証拠をどう扱うのか、とても興味がありました。監督は、長い時間をかけて準備し1時間のインタビューを受け、使われたのがなんと1分とか30秒だったんです。だから、この暗殺事件や新事実が不公平に扱われていると感じましたし、僕らがこの映画を作らなければ誰も作らないだろうという、強い思いが生まれました。そして、それこそが本当の問いかけでもあります。なぜ、僕やオリヴァー・ストーン監督、ジム・デ・ユージニオのような人間が、このような仕事をしなければならないのか?

監督:本来は、ジャーナリストがすべきことをね。でも、アメリカのジャーナリスト界は、政府にコントロールされているようなんです。体制に逆らうことはジャーナリストにとって利益にならない。中にはもちろん勇気あるジャーナリストもいて、賞賛はするけれど、できることには限度もある。幸い、今はポッドキャストやその他もろもろの新しいテクノロジーがあり、それはありがたいことです。でも、細かくなればなるほど、視聴者数は少なくなります。だから、テレビはもうダメかもしれない。私なんて、彼らが聞きたくないことをしゃべってしまうから、テレビに出演もできないんです。

――劇映画のほかに本作のようなドキュメンタリー作品も多く制作されていますが、制作過程の違いや苦労がありましたらお聞かせください。

監督:ドキュメンタリーは映像製作としても興味深い手法です。現実の人々と話すことになるし、現実の世界に触れることになります。ハリウッドのセットにいる時や脚本を書いたりする時、現実の世界でなくファンタジーの世界であり、それはそれで楽しくてエキサイティングなものです。映画とはそういうものだし、僕はそういう映画も好きだし、映画がなかったら、世の中にうんざりして死んでいただろうと思います。映画を見れば、ローマ帝国にだって行けるし、どんな世紀にも、どんな状況にも行ける、素晴らしいことです。でも、現実の世界はどうでしょうか? 今ここで何が起こっている? 私たちに何が起こるのか? 私たちが子供たちのためにも慈しみ、守らなければいけない義務があるこの世界の現状は? 状況は悪化しているんです。だからドキュメンタリーを作ります。

ただ、例えば“ピアニスト”のドキュメンタリーの依頼が来ても、それはフィクション(劇映画)として撮りたいので受けません。社会問題を取り上げるのであれば、主人公は必要ないので。でも今ドキュメンタリーの形は変わってきていると思います。Netflixが次から次へとリリースするものは、虎のトレーナー(調教師)を題材にしたり、個性的な人物が題材じゃないといけなくなっています。社会問題だけでは成立しなくなっていきているんです。

――2022年に機密指定されていた文書1万3000点超が公開されましたが、残り全ての機密資料の公開はバイデン大統領の判断により引き続き延期となりました。それらが何かの形で出てきたり、他に新しい事実が出てきたら、本作のさらなる続編を製作する予定はありますか?

ウィルソン:バイデン政権が行ったJFK記録法の破棄は違法であるとして、バイデン政権を訴えている重要な市民団体があります。彼らはバイデン政権と法廷で戦っています。少なくとも誰かが反撃しています。それが正当化されるかどうかは、文書の内容を見なければならないと思います。しかし、ARRBが1994年から1998年まで活動した後、2021年に私たちの映画が公開されるまで、私たちが本作で行ったようなことを誰も行っていなかったことは非常に興味深いです。また私たちは製作する上で、法廷でほぼ証明できることだけにこだわりました。例えば写真のように、人によって見え方や解釈が異なるようなものには手を出していません。これらの文書は公開されるべきですし、出てくるべきだと思いますが、その中にこの映画よりも、説得力のあるものが出てくるとは思えません。

監督:大勢のCIAの連中がこの事件に関わっていました。もう死んでしまっているけれど、キューバの作戦に関与した彼らについてもっと知りたいですね。フィリップス、ジョアニーデス、ビル・ハーヴェイ、ハワード・ハント、ジェームズ・アングルトン。CIA元長官のアレン・ダレスもキューバでの作戦に深く関与していました。ダレスについてはもっと知りたいですね。我々は何も知らないんです。全て闇に葬られています。彼らはオズワルドと関係があったのに、です。 奴らはカモを探していました。数人(候補が)いた中で、オズワルドを利用したんです。オズワルドは彼らにとって利用できる男だったからです。

――2013年に広島を初訪問されましたが、その時の想いや、来日時の思い出がありましたらお聞かせください。

監督:私が初めて日本を訪れたのは1965年です。学校の教師としてベトナムに行く途中、日本に立ち寄り、日本のホテルに泊まって、床のお布団で寝ました。そんなことを覚えています。日本は常に先を行く文明ですが、その日本が変化し、大国に成長し、人口が増えていく様を私は見てきました。そんな中で、未だに信じられない程の社会的調和を保っています。欧米で起こっているような二極化がありません。でも、それと同時に日本は礼儀正しい社会だから、単に公の場でそういったところを表に出さないかもしれないし、抑圧しているのかもしれない。何にせよ、私が広島に行った時に感じたのは、日本にそれまで持っていたイメージとは反対で、日本人は広島と長崎から未だに目を背けていて、その意味するところと向き合っていないんだなと感じました。オバマ大統領が広島を訪れましたが、謝罪はしなかったと思います。日本に対する謝罪という形では語らなかった。

日本では、戦中・戦後の過去を若者に教育もしていません。それについて語ることをしていないと思います。それが来日して気付いた点であり、過去から学ばないところを悲しく思っています。誰もが常に過去と向き合うべきだと思っています。アメリカも同じ問題を抱えていて、ある程度、過去に向き合ってきたとは思いますが、1860年代の南北戦争でさえ、未だに私たちを悩ませています。人種差別問題とかね。そうでなければ、ずっとそのことに悩まされることになります。でも、多くの若者はきっとそのことを分かっているのだとも思っています。

――監督が、ある事件や物事の事実であろうこと、真実であろうことを判断する際に、最も大事にしていることはなんですか? また、我々が日々、報道やニュース、ネットやSNSに接する中で、嘘の情報を見極める際に、気をつけるべきことがあれば是非教えてください。

監督:色々なものを読むことや学ぶことですね。JFK事件について言ったように、シャーロック・ホームズになってその件を掘り下げてみる。細部や手がかりを自分なりに調べ、合点が行くか、考える。ですから、自分自身で考えることが重要なんです。それが嫌なら、少なくとも考えている人が発信したものを読むことが大切です。状況が複雑だからこそ、理解しようと考えることが必要です。

JFK暗殺事件は腐った事件です。それが世に売り込まれてしまった。その幻想に未だに付き合っているのは残念なことです。自由は、真実の内にあるのですから。

ウィルソン:これもひとつあるんじゃないかと思うのが、世界で大きな出来事が起こるたびに、その翌日かその日に最初のストーリーが発表され、1週間か数週間後には少し違ったストーリーが発表され、その後3つ目のストーリーが発表されているような気がすることです。そして、その3つ目のストーリーは、最初のストーリーよりも確実に真実に近いことがある。ノルドストリーム事件(※2022年9月、バルト海の海底で起きた天然ガスパイプライン「ノルドストリーム」の爆破事件)、コロナ、政府による検閲を含め、最近アメリカで起きたあらゆる大事件でこの現象が見られました。誰もが自分が信じることのできる発信者やジャーナリストがいます。でも、アメリカでは主流メディアに対する信頼はかつてないほど低くなっています。人生における最も大きい問題に関して嘘ばかりつかれることに疲れ、代替となるメディアを探している人が多いんです。

―では、自分ではどんな風に真実を見極めていますか?

ウィルソン:何年もかけて、自分が正しいことを報じてくれていると感じられる複数の人々の話を聞くことですね。当時違うかもと思っていても、何年も経ってから正しかったんだとわかることもあります。だから、自分の頭で、自分の常識で考えることでしょうか。本作を作る経験も間違いなく役に立ちました。ある出来事が起きた時、それによって誰が得をするのか? 焦点は「どうやって(How)」よりも「なぜ(Why)」であるべきなんです。このことで果たして得をするのは誰なのか?

――日本の観客にメッセージをお願いします。

監督:私は70代ですが、人生の大半は無知だったと思っています。でも勉強し、学ぶことでより賢くなったと思います。ロブが言ったように、本をもっと読み、真実を語っていると自分が思う人々を信頼することを学びました。そうすると、何が真実なのかに対する本能のようなものが身につくはずです。私に言えるのはそれぐらいです。意識的になること、目覚めた状態でいることが大事なのではないかと思うし、それは教師でなくても示唆することができます。私は映画を通して、いくばくかの学びを皆さんに伝えられたらと思っています。

ウィルソン:この映画は2年前に公開しました。ですから、2年経ってようやく日本の観客に見てもらえるというのは本当に嬉しいことです。一生懸命作った作品が世に出るということは本当に意味深いことですから、2年後にまったく新しい観客に見てもらえるというのは更に嬉しいことですね。