10月19日、放課後のチャイムが鳴ると横浜市の神奈川県立田奈高校の図書室に生徒たちがやってきた。BGMにアメリカンロックが流れ、ジュースとお菓子が無料で振る舞われる。「ねえ聞いて。この前バイトの面接があってさー」。スタッフが作った大根の葉のみそ汁をすすりながら、生徒と大人の雑談があちこちで始まった。

田奈高校で、週1度開かれる「ぴっかりカフェ」。本を読むだけでなく、レジャーシートの上に寝転んでカードゲームをしたり、アルバイトまでソファで一眠りしたり。学校の決まり事から離れ、生徒が思い思いに過ごす自由な場所だ。

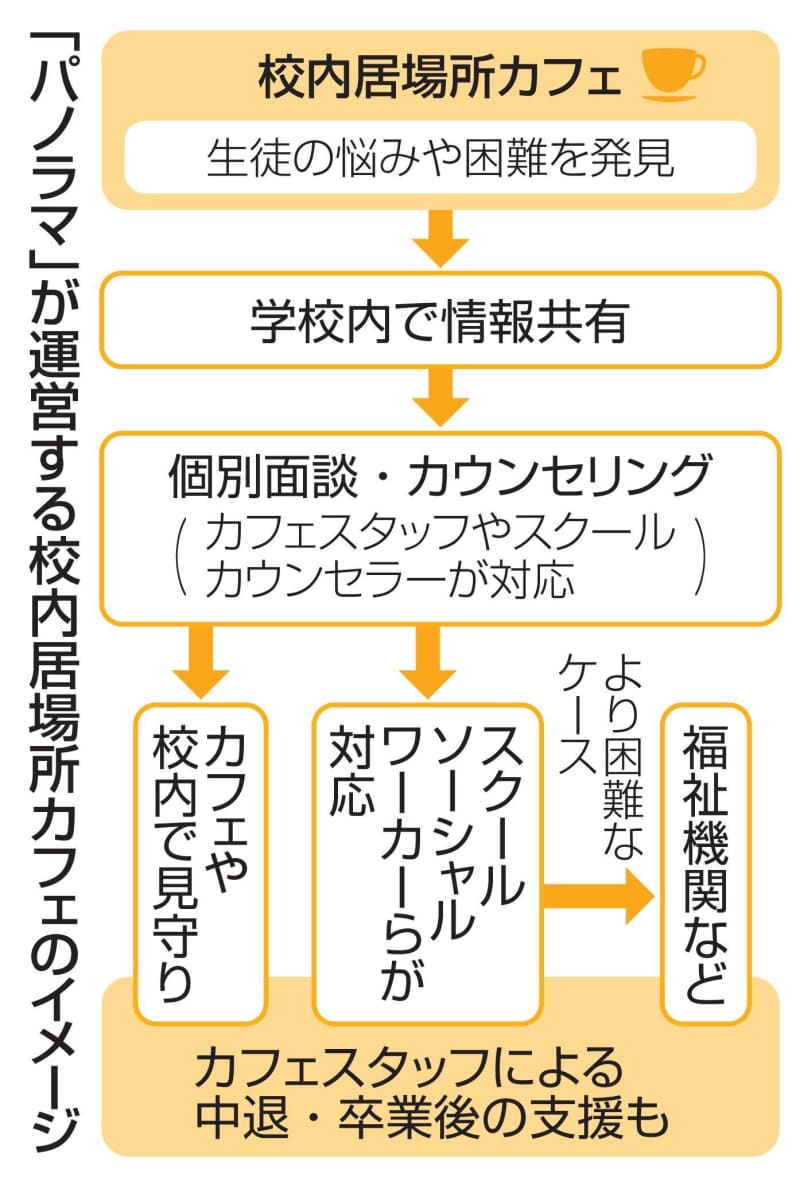

このスタイルの居場所は「校内居場所カフェ」と呼ばれ、近年、各地の高校などに広がっている。学校内で一息つける空間であるとともに、悩みや生きづらさなど、言葉にしづらい本音を大人に伝えるきっかけとなる場でもある。教育と福祉の接点となる現場を取材した。(共同通信=小島孝之)

▽悩みを抱え込む生徒

田奈高校は入試に学力検査がなく、学びにつまずいた生徒の後押しを運営の軸に据える。不登校経験や暮らしの困窮、複雑な家庭環境を抱える生徒もいる。2014年に始まったカフェには生徒のSOSを早く見つけ、中退や不登校を防ぐ目的がある。

だが、生徒に心を開いてもらうのは容易ではない。カフェの「マスター」で、若者支援に取り組む地元のNPO法人「パノラマ」の理事長石井正宏さん(54)は、つらい境遇の生徒ほど悩みを抱え込んでしまうと説明する。「吐き出したい思いがあっても、大人に裏切られた経験があれば警戒心が強くなってしまう」

相談室で待っていてもそんな生徒はなかなか扉をノックしてくれない。困難を抱える子もそうでない子も、誰もがくつろげるカフェが人と人を結びつける場所になる。

▽本音をじっと待つ

石井さんは、生徒に指導や悩みを聞き出すことはしない。一緒にゲームをしたり、ギターを教えたり、たわいもない会話をしたりする中で、「この人なら話しても大丈夫」と思ってくれるのをじっと待つ。この積み重ねを石井さんは「信頼貯金」と呼び、大切にする。

生徒が、ぽつりと語り出す本音にSOSは含まれ、学校と連携しながら個別面談や福祉機関につなげるなど次の段階の支援に進む。

悩みは人間関係や進路、家庭環境まで幅広い。すぐに解決できない場合も多いが「『ちゃんと聞いてくれた』という経験が自尊感情を回復させるし、校内での見守りにもつながる」と石井さん。梅田俊輔校長(57)は意義を語る。「困難の発掘は学校だけでは難しい。安心できる大人との会話は生徒の成長につながる」

▽大人の弱い姿も見せる

取材した10月19日、カフェの一角で石井さんが、高1の男子生徒2人と「ニンテンドースイッチ」の人気ゲーム「大乱闘スマッシュブラザーズ」の大会を計画していた。

石井さんが話題を振る。「副校長先生から開催のOKをもらってきたよ」。2人は「え!本当に?」と目を輝かせた。ルール設定や参加者への説明を2人に任せる流れに。ポスターを校内中に張りたいとの要望に、石井さんは「それは難しいなあ」と顔を曇らせつつ、最後は「副校長先生に掛け合ってみる」と応じた。

石井さんは会話の狙いをこう語る。「大人が本気になれば何かが動くという姿を見せる。同時に『副校長にびびっている俺』というか、できて当たり前ではない弱い姿もちゃんと見せたい」

親や教員以外の大人との出会いが、生徒の価値観を広げるとも考える。ボランティアで参加する大人には「教えたがらない、知りたがらない、関わりたがらない」姿勢を求める。一人の人間として接することが居心地の良い空間をつくるからだ。

文化との触れあいも重視する。経済的な理由で、体験が乏しい生徒がいるため、浴衣パーティーやクリスマス会など季節の行事を盛んに行う。

▽友達と青春がしたい

常連の1年の女子生徒(16)はカフェのスタッフを信頼する。「大人は冷たいものだと思っていた。でも、ここの大人は全然違う」

小中学校時代は不登校だった。性や家庭の悩みを中学校の教員に話しても取り合ってくれなかった。だから、カフェでの経験は新鮮だった。「私を否定せず認めてくれた」からだ。

女子生徒に将来の目標を尋ねると「まだ考え中」と答えた上で、はにかみながらこう語った。「まずは高校で青春がしたい。友達といろんな所に出かけたい」

学習意欲も出てきた。基礎からの学び直しを重視する学校の授業方針もあり「勉強が初めて楽しいと思えた」という。だからこそ、偏差値を理由に田奈高校を中傷するインターネットの書き込みを見ると悔しさがこみ上げる。「私の人生を変えてくれた」と思える学校の良さを多くの人に知ってほしいと願う。

▽卒業後も続く関係

石井さんたちの支援は、生徒が学校を離れても続く。カフェには卒業生が顔を見せ、LINE(ライン)で個別相談も寄せられる。

「自分の気持ちや過去を最初に話せた相手が石井さん」と語る女性もその一人。カフェでの経験を振り返る。「いろんな人と話すことで『大人も案外、完璧じゃない』って世間への見方が変わった」

卒業後は、引っ越し先で新たな居場所が見つかず苦しんだ。就職して慣れない環境に疲弊した時は、母校のカフェに行く夢をよく見た。何でも相談できる石井さんを「自分が帰れる存在」と表現し、信頼を寄せる。

校内居場所カフェのような予防型の支援は「成果」の測定が難しい。石井さんは、短期的な視点で考えるべきではないと訴える。「カフェでの楽しかった思い出や大切にされた経験が、壁にぶつかった時にきっと心の支えになる。目には見えないことの中に僕らの成果がある」。何かあったらいつでも話しに来てほしい。信頼貯金があるから関係は続いていく。

▽学校文化変えるきっかけに

元高校教諭で、各地の「校内居場所カフェ」に詳しい上智大学の沢田稔教授(教育学)に意義と課題を聞いた。

× × ×

従来の学校文化は「きちんと、ちゃんと、しっかり」の規律を求める一方、一人一人の背景事情への視線は弱かった。今は子どもが抱える困難が多様化し、教育と福祉の連携が重要性を増している。校内居場所カフェなら、困っている子も、そうでない子も参加できる「緩い空間」が形成され、支援につなげられる。

「甘やかしている」との批判もあるだろう。確かに、社会で生きるために規律を身に付けることは必要だ。

ただ、生徒はカフェで話を聞いてくれる大人に出会い、精神的な安定や自己肯定感を得る。それは学びに向かうための基盤になる。

カフェが学校文化を変えるきっかけになるとの期待も持てる。例えば、教員が生徒の背景を知り「こんな状況でよく頑張っていたな」と気付くことで、日々の接し方が変わる。学校側で見えていないことがあると認識できれば、校内の雰囲気は良くなる。

どんな偏差値の学校にも困っている子はいて、居場所のニーズはある。国や自治体の財政支援が必要なのはもちろんだが、最も重要なのは、子どもを理解し、向き合ってくれる大人が存在することだ。