写真技術がもたらされる前の江戸時代。日本各地の庶民の実際の姿はどんなものだったのか?ドイツ・ミュンヘンの五大陸博物館が、収蔵する約2百年前の日本人画家の絵の画像使用を許可した。長崎・出島のオランダ商館に駐在したドイツ人医師シーボルトが、お抱えの町絵師・川原慶賀に発注したものだ。

葛飾北斎ら同時代の有名な浮世絵師たちの画風とは全く異なり、慶賀の人物画は西洋画の影響を受けており写実的だ。

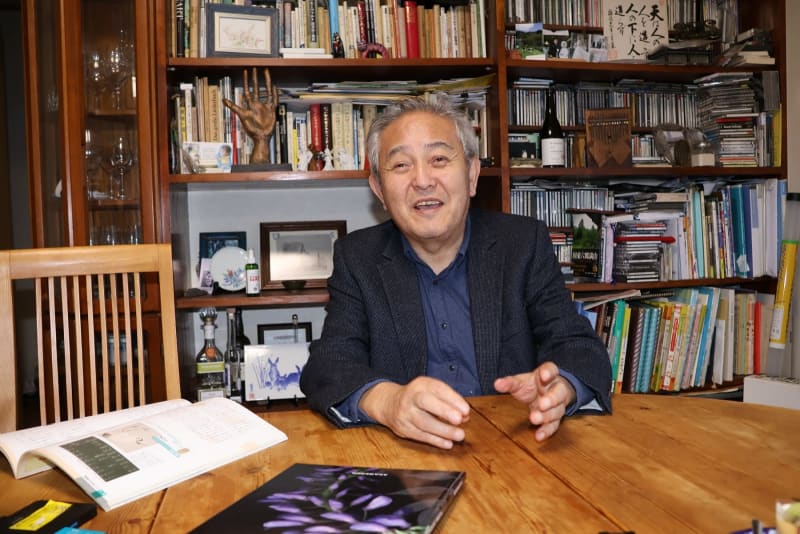

長崎純心大で長らくシーボルトや日欧文化交流を研究している宮坂正英客員教授(69)は「今とは別世界だった江戸時代を正確に写した貴重な資料」と評価している。(共同通信=下江祐成)

▽忘れ去られた多様な庶民の姿

慶賀は江戸時代末期の長崎の町絵師で、鎖国下、シーボルトらによる江戸参府に同行して、道中さまざまな人物を描写した。

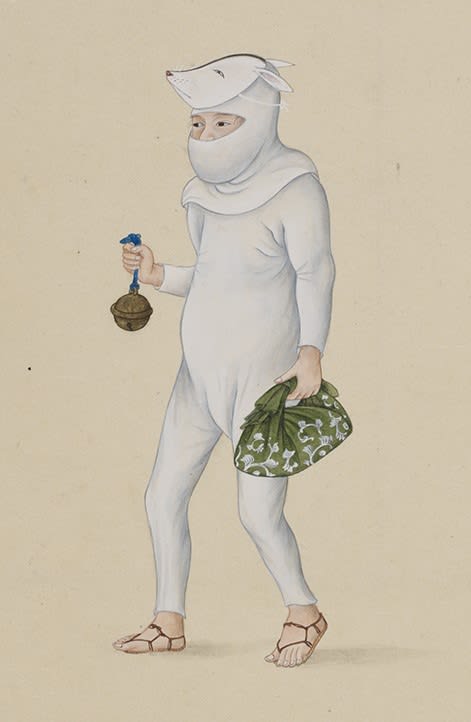

その絵を見て、圧倒されるのは多様性にあふれる庶民の姿だ。近年の日本史研究では士農工商という固定された身分制度は否定されており、江戸時代が多様な身分や宗教が混在した社会だったことが分かっている。

全身白ギツネのような格好で歩く「キツネ面の男」は、多様性の典型例と言える。

稲荷神社に参詣し、餌の少ない寒中に油揚げなどをやぶに置いて歩く「寒施行」の姿を描いたものだ。寒施行の風習は、京都や大阪を中心とした上方や西日本で広く見られたという。

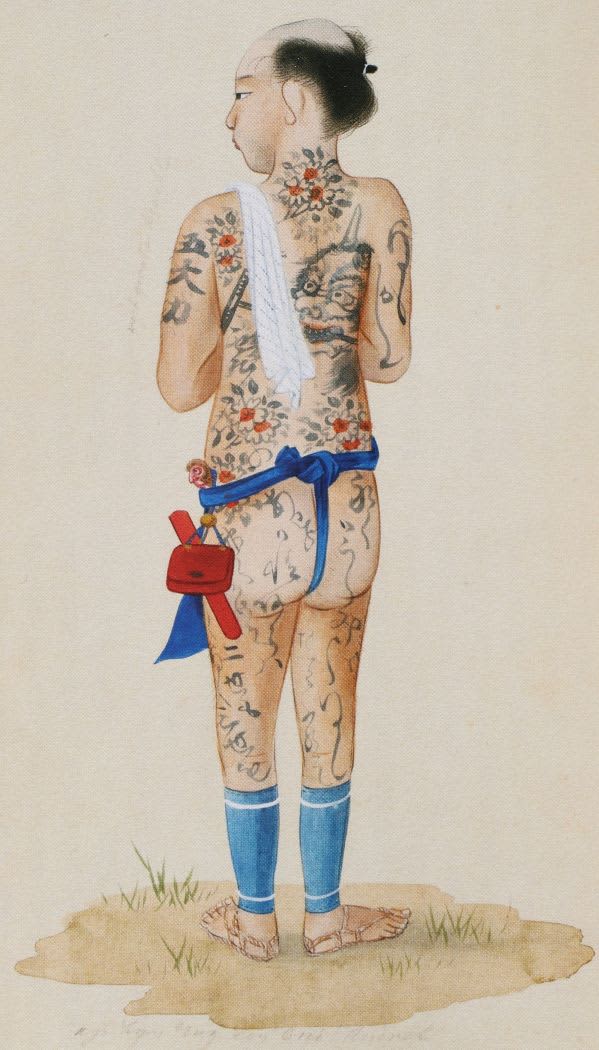

紀州や土佐のほか、長崎や佐賀などで盛んに行われていた鯨取りの漁師の姿も残る。冬の海で巨大な鯨に飛び乗って直接、とどめを刺す「羽差」と呼ばれた花形漁師の姿だ。鯨に海中に引きずり込まれたり尾びれの強烈な一撃を受けたりする命がけの役目だった。

特徴的な長いまげは、海中で力尽きた際に、仲間がつかんで引き上げやすいように伸ばしていたと伝えられている。

慶賀の人物画は過去、出版社が発行したが、増刷はなく現在、再販予定はない。宮坂氏は、五大陸博物館でも公開していないと説明し、この画像で「明治以降、西洋化された私たちが忘れ去った江戸時代の日本人の姿を見てもらえたら」と話す。

▽消えゆく日本文化を危惧

シーボルトがオランダ政府から研究費を支給されていたのは、動植物など自然科学分野だ。なぜ仕事目的以外の庶民の姿を描かせたのか―。

宮坂氏は、シーボルトが家族に宛てた未出版の手紙にある「この文明は早晩なくなるので記録しないといけない」との記述に注目している。

産業革命を経て圧倒的となった西洋文明の流入が迫っていた当時。シーボルトは、日本独自の文化がなくなってしまうことを危惧し、慶賀に日本人のありのままの姿を描かせたとみられている。

当時の有名な浮世絵師たちは、江戸の歌舞伎役者や美人画は多く残したものの、さまざまななりわいの庶民にフォーカスを当てて描いたものはあまり見られない。

鎖国下、西洋への唯一の窓口だった長崎・出島に自由に出入りでき、写実的な技法を習得していた慶賀がいなければ、普通の庶民の姿がこれほどビビッドな形で残ることはなかったと言えそうだ。

一介の町絵師だった慶賀の晩年は、不遇なものだった。妻と娘2人に先立たれ、そばにいた可能性があるのは画家の息子1人だったようだ。

長崎奉行所による判決記録「犯科帳」に、国外に日本地図などを持ち出そうとしたシーボルト事件に連座した「罪人」としての慶賀の記録が残っている。

外国人スパイに協力した危険人物―。こんな冷ややかな目で見られながら、ひっそりとこの世を去ったとみられている。