県内で特定の日に名称を付ける動きが相次いでいる。2011年3月11日の東日本大震災の経験を県民の防災意識に結びつけようと県が制定した「県民防災デー(防災点検の日)」(3月11日)のほか、ラーメンや芋煮会などの地域資源をPRし、観光振興や郷土愛の醸成に生かす狙いがある。広報戦略の専門家は「他地域との差別化を図る有効な手段」としている。

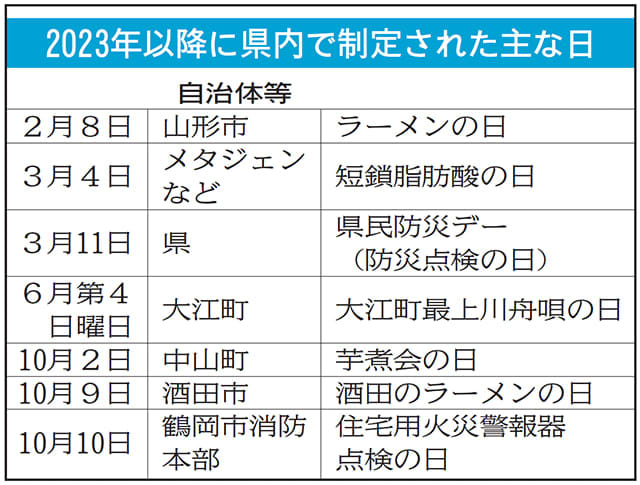

2023年以降、県内の自治体や企業などが定めた日は表の通り。県は今年1月、能登半島地震なども踏まえて制定。34項目のチェックシートを作り、防災意識の向上を図っている。鶴岡市消防本部は住宅用火災警報器の点検徹底を、バイオベンチャーのメタジェン(鶴岡市)などは腸内細菌がつくる代謝物質の理解促進を求めている。

山形市は総務省の家計調査でラーメン消費額の日本一となり、「聖地宣言」を行った2月8日を設定。酒田市は「日本ご当地ラーメン総選挙」で日本一に輝いた日にちに定めた。「発祥の地」をアピールするのは中山町と大江町。前者は県外での知名度アップを、後者は町の宝としての再認識を、記念日に込めた。

設定は、日本記念日協会に登録する方法もある。同協会の加瀬清志代表理事は、記念日を定める動きは全国的なものだとし、「地域PRに効果的だという認識が広がっている」と説明。関係者のモチベーション向上やイベント、旅行商品の企画立ち上げなどの効果があるとしている。

東北芸術工科大企画構想学科長の片岡英彦教授(メディア戦略)は、特別な日の創設によるPR活動の活発化に触れた上で「記念日が歴史や文化とどう結びついているのかを明確にし、『物語』として通年発信することが重要」と話す。