16日、第1回隠元禅師大茶会を終え、記念撮影する出席者ら。(福州=新華社配信)

【新華社福州5月19日】京都府宇治市の黄檗宗大本山万福寺で16日、第1回隠元禅師大茶会が開かれた。同寺が主催し、日中茶文化交流協会と丸宇製茶、黄檗文化促進会が運営。黄檗宗の近藤博道管長と荒木将旭宗務総長、茶道石州流宗家の17代片桐貞明宗匠、日中茶文化交流協会の于昊男(う・こうだん)理事長、台湾の紫砂茶壺(しさちゃこ)鑑定家、黄健亮(こう・けんりょう)さんら中国と日本の各界関係者が出席した。

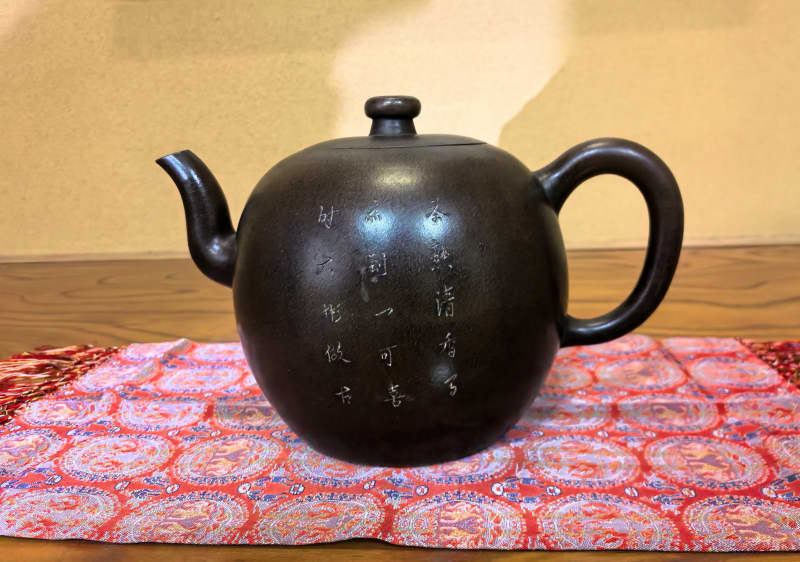

明末清初に中国から日本に渡り、黄檗宗を開いた隠元隆琦(いんげんりゅうき)禅師は1673年に82歳で同寺で入寂した。寺に伝わる隠元の遺品の中に、生前使用していた二つの紫砂の茶罐(ちゃかん)があり、今も大切に保管されている。一つは落款のない「無款紫泥茶罐」、もう一つは明代の著名陶芸家、時大彬(じ・だいひん)作の「時大彬款紫泥大茶罐」で、日本に伝わった最古の江蘇省宜興(ぎこう)市の紫砂茶罐とされ、寺の記録も隠元の持参品としている。

16日、黄檗山万福寺で開かれた第1回隠元禅師大茶会。(福州=新華社配信)

茶会では、時大彬款紫泥大茶罐が披露された。高さ19.3センチ、最大幅28.5センチ、口径9.6センチ、胴径17.8センチ、重さ1.32キロで、最大容量は3リットル。茶褐色の紫泥で焼かれ、丸くふっくらとした形で内壁は0.3~0.6センチと比較的薄い。注ぎ口の先端は面取りされ、耳のように湾曲した取っ手が付き、ふたは本体に合わせてわずかに弧を描いている。

時大彬は号を少山といい、明の万暦年間(1573~1620年)に宜興で生まれた。当時の紫砂陶工「四大家」の一人、時朋(じ・ほう)の子で、紫砂壺の創始者、供春(きょう・しゅん)の技術を継承。明清時代の宜興紫砂芸術の巨匠として知られる。

隠元は日本の煎茶道の開祖としても知られ、日本に伝えた明代の福建省福清地域(渡日前の居住地)の飲茶法は江戸時代末期に煎茶道の作法として確立した。1956年設立の全日本煎茶道連盟も隠元を開祖と仰ぎ、本部を万福寺に置く。同寺では例年5月に全国煎茶道大会が開かれている。(記者/魏培全)

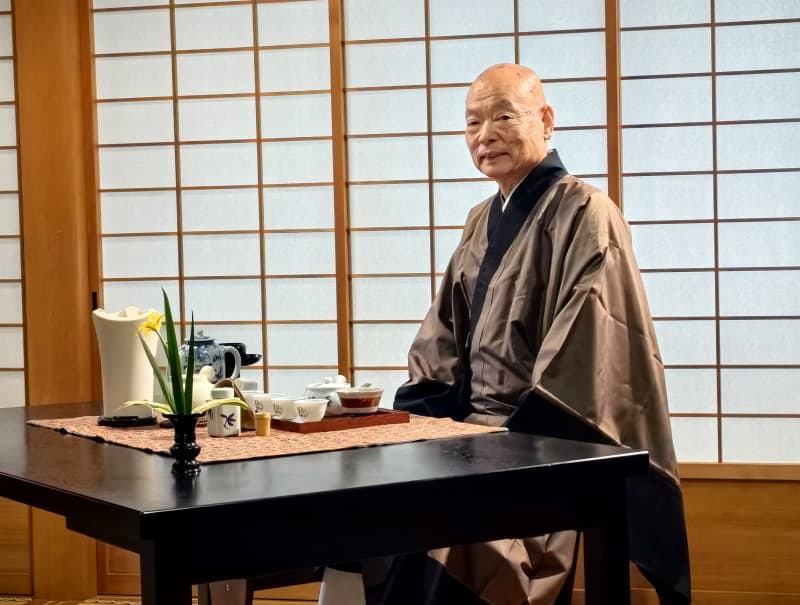

16日、第1回隠元禅師大茶会に出席した黄檗宗の近藤博道管長。(福州=新華社配信)

16日、第1回隠元禅師大茶会で、煎茶道の点前を披露する黄檗宗の荒木将旭宗務総長。(福州=新華社配信)

16日、第1回隠元禅師大茶会で、煎茶道の点前を披露する黄檗宗の荒木将旭宗務総長(左)。(福州=新華社配信)

16日、隠元禅師ゆかりの「時大彬款紫泥大茶罐」。(福州=新華社配信)

16日、黄檗山万福寺で時大彬款紫泥大茶罐を見る茶会参加者ら。(福州=新華社配信)

16日、黄檗山万福寺で時大彬款紫泥大茶罐を見る黄檗文化促進会の林文清(りん・ぶんせい)会長(右)と黄檗宗の荒木将旭宗務総長。(福州=新華社配信)

16日、黄檗山万福寺で時大彬款紫泥大茶罐を見る黄檗文化促進会の林文清会長。(福州=新華社配信)

16日、黄檗山万福寺で開かれた第1回隠元禅師大茶会。(福州=新華社配信)

16日、黄檗山万福寺で開かれた第1回隠元禅師大茶会。(福州=新華社配信)