親の転居や逝去による『親の家の片づけ』で、多大な労力を背負うことになる人は少なくありません。

いつか、誰にでも起こりうる可能性のある『親の家の片づけ』。

トラブルや失敗を生んでしまう前に、スムーズに取り組めるよう、今のうちにできる準備をしておきませんか?

2023年に主婦の友社より発売された『マンガでわかる!親の家の片づけ』(マンガ/浅田アーサー)を参考に、親の家の片づけをスムーズに行うために知っておきたいことについてお伝えします。

また、親とのコミュニケーションのコツについてもお伝えします。

「親の家の片づけ(親家片)」において知っておきたいこと3選

『マンガでわかる!親の家の片づけ』には、親の家の片づけを経験した方たちのエピソードが、漫画形式で分かりやすく紹介されています。

ちなみに、本書では、『親の家の片づけ』のことを、少しでも気楽に行えるように…という思いから、『親家片(おやかた)』と呼んでいます。

本書を参考に、『親家片(おやかた)』について知っておきたい初歩的で大切な事柄を3つお伝えします。

親家片には「2種類」ある

親家片には、大きく2パターンあります。

1つ目は、『親と一緒に行う親家片』。

2つ目は、『親なしで行う親家片』。

どちらもゴミや不用品の処理、整理など大変であることに変わりはありませんが、やはり2つ目の『親なしで行う親家片』の方が、子としての負担はより大きいものになるでしょう。

『親なしで行う親家片』にもいろんなパターンがあります。

●親が亡くなった場合

●すでに亡くなっていて空き家になっている場合

●介護が必要な状況になり同居する場合

●高齢者施設に引っ越しをしなければならない場合

などなど…。

親が亡くなった場合、葬儀だけでも大変です。親を亡くしたことによる喪失感もある中、相続の手続きや遺品整理、それに加えて家の片づけを行うとなると…その大変さ、心労は想像に難くありませんよね。

ですので、親家片は、本書でも書かれているように、親がまだ元気なうちに一緒に取り組んだ方がベターです。

なお、本書では、『親と一緒に行う親家片』『親なしで行う親家片』で、やることや考えることが違うことから、それぞれチェックリストが載せられています。

親家片は突然訪れる

「うちの親は元気です、親家片なんてまだまだ!」と思っている方も少なくないかもしれません。

ですが、親家片は、ある日突然、訪れることが多いです。

本書においても、

●それまで元気だった一人暮らしの母親が病気により高齢者施設に入居しなければならなくなったエピソード

●亡き義両親の空き家となった家のご近所から苦情が入り処分を急がなければならなくなったエピソード

などが載せられています。

空き家を放っておくと過料が科せられることも…

空き家の増加は社会問題になっています。この問題を解消するべく、政府は近年、土地・相続に対する新しい制度を作りました。

『空家等対策特別措置法(空き家法)』『相続土地国庫帰属制度』『相続登記義務化』がそれにあたります。

親家片をせずに、相続した家や土地、登記申請を放っておくと、過料を科せられるなどいろんなリスクが生じることになる…というわけです。

これに関しても、本書の『お役立ちコラム3』の中で詳しく書かれています。

罪悪感や後悔に苦しむことも…

親家片は、ただ親の家のものを整理・処分すればいいというものではありません。

親の家には、親自身の大切な思い出の品、自分やきょうだいの大切な思い出の品がたくさん詰まっています。

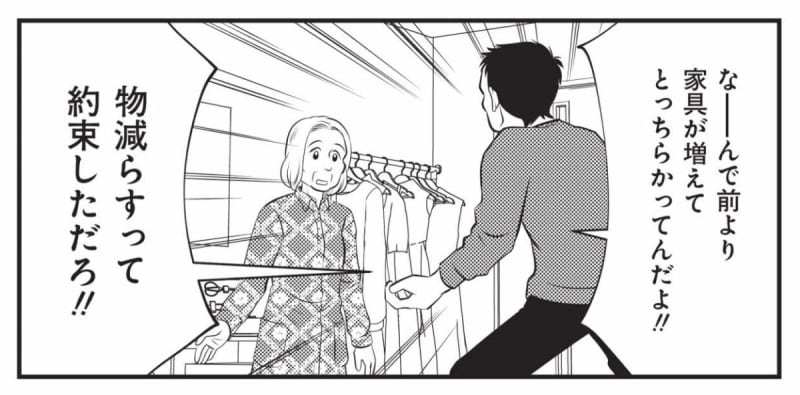

親と一緒に行う親家片の場合、良かれと思って勝手に進めたことで、親の心を深く傷つけてしまうこともあります。

親なしで行う親家片の場合、なかなか捨てる決心がつかないものや、どう処分していいか迷うものもたくさん出てくるに違いありません。

「罪悪感や後悔に苦しむことになるのは、多かれ少なかれ誰しもあるものだ」と考えておいた方がいいでしょう。

罪悪感や後悔を減らすためにも、やはり事前に親と話し合って、できる準備はしておきたいですね。

親家片をスムーズに行うためのコミュニケーションのコツ

ここからは、コミュニケーションライターの筆者が、親家片をスムーズに行うための親とのコミュニケーションのコツについてお伝えします。

「一緒に~しよう」と声かけする

親に家の片づけを意識してもらいたい場合、「不用なものは処分しておいてね」「今後のことも考えて、これ以上家の中に物を増やさないようにしてね」と声かけするだけでは、真剣に取り組んでもらえない可能性が高いです。

人は、一人で何かやるより、誰かと一緒になって取り組む方がやる気やモチベーションが上がるものです。

声かけは「一緒に~しよう」という風に伝えましょう。

(例)

●「今度、一緒に家の中の不用な物を処分しよう」

●「今後のことも考えると物を増やさないようにした方がいいと思うから、必要なものがあるときは一緒に考えよう」

「話を聞く」を大切に

年老いた親とのコミュニケーションにおいて、つい疎かにしてしまいがちなのが、「話を聞くこと」。

「こうした方がいいに決まっている」という思い込みから、親の話をろくに聞かずにどんどん事を進めしまい、不満を抱いた親からある日突然激しい怒りをぶつけられてしまう…ということはよく起こり得ます。

親家片をするときは、親の話を聞いて、「老後はどこで、どういう生活をしたいと思っているのか?」「絶対に手放したくないものは何か?」「どうしてそれを手放したくないのか?」など、親の気持ちを受け取り、その気持ちを承認してあげましょう。

自分の子どもに話を聞いてもらえることで心の整理がつき、片づけや整理も捗ることも大いに考えられるのではないでしょうか。

ある日突然親家片をしなければならなくなった時も、日頃から親の話を聞いておくことで、片づけに際して戸惑いや迷いが少なくなります。

頑固で天邪鬼な親には…

人の言葉には「いや、それは違う!」とすぐ反発したり、子の助言を全否定する親御さんをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

そんなガンコ者・天邪鬼な親には、『否定命令』というテクニックを使ったこんな伝え方もおすすめです。

(例)

●「お父さん(お母さん)はまだまだ元気で暮らせると思うから、家の片づけとか相続のこととか考えなくてもいいからね」

このように伝えることで、子の言うことには否定から入るのが癖になっている親は、「そんなことはない!自分も年を取ってきたからそろそろ取り組まないと…」となるというわけです。

また、次のような伝え方もおすすめです。

(例)

●「そろそろ不用品の整理や相続のこときちんとしておいた方がいいかもしれないね」

「~かもしれないね」という言い方は、押し付けがましくないので、心理的抵抗が少なく、受け入れやすいのです。

親家片をスムーズに行うためには、親はもちろん、きょうだいや親族とのコミュニケーションも良好に保っておくことが大切です。いざという時、相談ができたり、手伝ってもらえることができたら、これほど力強いことはないでしょう。

本書には、親家片をたった一人でやり遂げなければならなかった女性のエピソードがありました。一人で行う親家片は、肉体的にも精神的にもより過酷です。

本記事が、親家片に関する意識を高めていくきっかけになれば、そして親との円滑なコミュニケーションに役立てば嬉しいです。

親家片についてもっと詳しく知っておきたいという方は、ぜひ本書をご覧になってみてください。

(ハピママ*/ 黄本 恵子)