北九州の郊外で、85歳の夫と障がいのある56歳の息子と暮らす多良久美子さん。8年前に娘を失い、頼れる実子や孫はいません。それでも「今が一番幸せ」と言える、その訳とは?

\\あなたの声をお待ちしております//

↓↓をクリックしてアンケートへ

【読者アンケート実施中!】ハマっていることも、お悩みごとも、大募集!!

お話を伺ったのは

多良久美子さん

たら・くみこ●1942年長崎県に8人きょうだいの末っ子として生まれる。1男1女の母となるが、長男は4歳で重度知的障がいに、長女は46歳で早逝する。ベストセラーになった『87歳、古い団地で愉しむひとりの暮らし』の著者・多良美智子さんはすぐ上の姉。

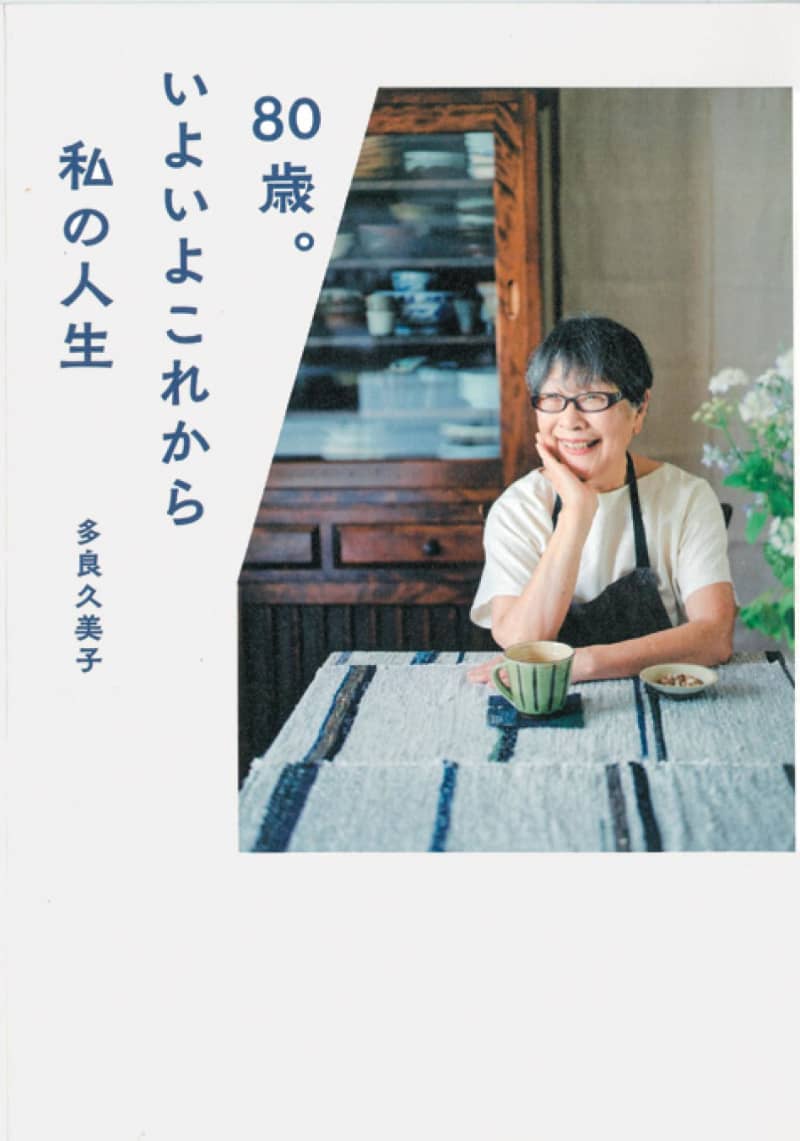

『80歳。いよいよこれから私の人生』

1540円/すばる舎

「やるべきことはもうやった。あとは一日一日を大いに楽しむのみ」。そんな多良さんの人生と、日々の生活が丁寧につづられた本。ユーチューバーとしても活躍する姉・多良美智子さんとの対談も巻末に収録されている。

人生の選択の場面では少しだけ難しいほうを選ぶ

「80代になって本を出すことになるなんて、人生何が起こるかわからないものですね。ここまでの経験を包み隠さず書きましたので、私はもう丸裸みたいなもんですよ」

そう言ってコロコロと笑う多良久美子さん。昨年末『80歳。いよいよこれから私の人生』を上梓し、その反響の大きさに驚いたと話す。

「同世代で『要介護3で車椅子生活です』という方や『半身まひになってしまった』という方、いろいろな方からご連絡をいただきました。誰の人生もみんな山あり谷あり、私だけが何か特別苦労しているなんて思ったことはありません」

それでも、多良さんの81年の人生は平坦ではない。1942年に長崎で生まれた多良さんは、2歳のとき被爆し、母は翌年がんで亡くなった。高校生のときには父の会社が倒産。大きな家を引き払って狭いアパートに引っ越し、大学進学も諦めた。

「忘れられないのは、家中に差し押さえの赤札が貼られたことですね。ちょうど遊びに来た友達に見られて、恥ずかしかったです」

思い返すとこのときの経験こそ、「人生には何が起こるかわからない」という最初の学びだった。

「父は私が19歳のときに亡くなりました。無口な人だったのですが、中学生のときにこう言われたんです。『今後、進路などで迷うことがあると思うけれど、選択の場面がきたら、ちょっとだけ難しいほうを選びなさい』って。難しすぎると挫折する、簡単な道では成長できない、そういう意味だったのだと思います」

この言葉は、その後の人生の中で何度も何度もよみがえり、進むべき先を照らしてくれることになる。

8人きょうだいの末っ子に生まれました

3歳で母を亡くし、一番上の兄は戦死。残り7人は全部女性で、私のすぐ上の姉・多良美智子とは8歳違い。年の離れた姉たちが親代わりでした。

障がいのある息子を抱え、私は私の道を行く

多良さんは24歳で結婚し、2年後に長男が、その2年後には長女が生まれた。息子は利発で、幼稚園に入る前に文字を覚え始めた。しかし入園を控えたある日、麻疹にかかり、重い脳症を患う。奇跡的に命は助かったものの、4カ月の入院を経ても知能は戻らなかった。

「近所の子たちが幼稚園に通う姿を見るのがつらくて……。それまで住んでいた土地を離れて、今の家に引っ越しました。何事も逃げずに向き合ってきた私ですが、このときばかりは逃げる道を選びました」

夫の両親も、慣れ親しんだ地元を離れて同居してくれた。家族が支え合って、障がいを負った息子を支える日々が始まった。

「最初の頃は、どうすれば息子が元に戻るのか、こういう病院に行けば治るんじゃないか、そんな希望が捨てられなかったんです。でもあるとき、私の母親代わりだった4番目の姉に『この子は福祉の世界で育てなさい』と言われてハッとしました。息子の障がいを認めることが、自分にとっての新しいスタートなのだと気づかされたんです。不思議ですね、そう思ったとたん、『この子を抱えて、私は私の道を行くぞ!』っていう勇気と元気が湧いてきました」

地元の「障がい児・者の親の会(親の会)」に入会し、同じ悩みをもつ親たちとの交流が始まると、「つらいのは私だけじゃない」と気づかされた。前向きに生きる仲間たちに、何度も励まされた。

しかし多良さんのすごいところは、励まされるだけではなかったことだ。当時は養護学校の数も少なく、息子の学校には往復2時間かけて送迎しなくてはならなかった。ましてや成人した障がい者が入れる施設など、見当たらない。「地元の福祉のレベルを上げていきたい」という思いが、胸の内に膨らんだ。

「『親の会』のメンバーで集まって研究会をしたり、親の希望を行政に訴える方法を検討したりしました。代表者を議会に送り、その議席を確保することにも尽力し、自治体の福祉計画の作成に参画したこともあります。当事者の声が届く環境をつくりたいと思って頑張ってきましたが、この50年で障がい者へのサポート体制は、よい方向に変わってきました。やってきたことは間違いではなかったと信じています」

70代まで地域福祉の最前線で活動してきた多良さん。60代以降は、社会福祉協議会(社協)のピアサポーターとして障がいのある当事者や家族の相談に乗り、生活支援員として障がい者や高齢者の生活や金銭管理の手助けもしてきた。

「息子が障がいを負ったのはつらいことでしたが、そこから多くの人とつながり、役割が生まれ、私の生活に組み込まれていきました。活動すべてが楽しくて、心を弾ませて毎日を過ごしてきたと思います」

ご近所の女友達を車で送り迎え

車は息子の養護学校の送迎に必須でした。私はまだ運転できるので、近くに住む高齢の友人の病院や買い物、役所などにつき添います。

【後編に続く】

※この記事は「ゆうゆう」2024年6月号(主婦の友社)の内容をWEB掲載のために再編集しています。

撮影/林 ひろし 取材・文/神 素子