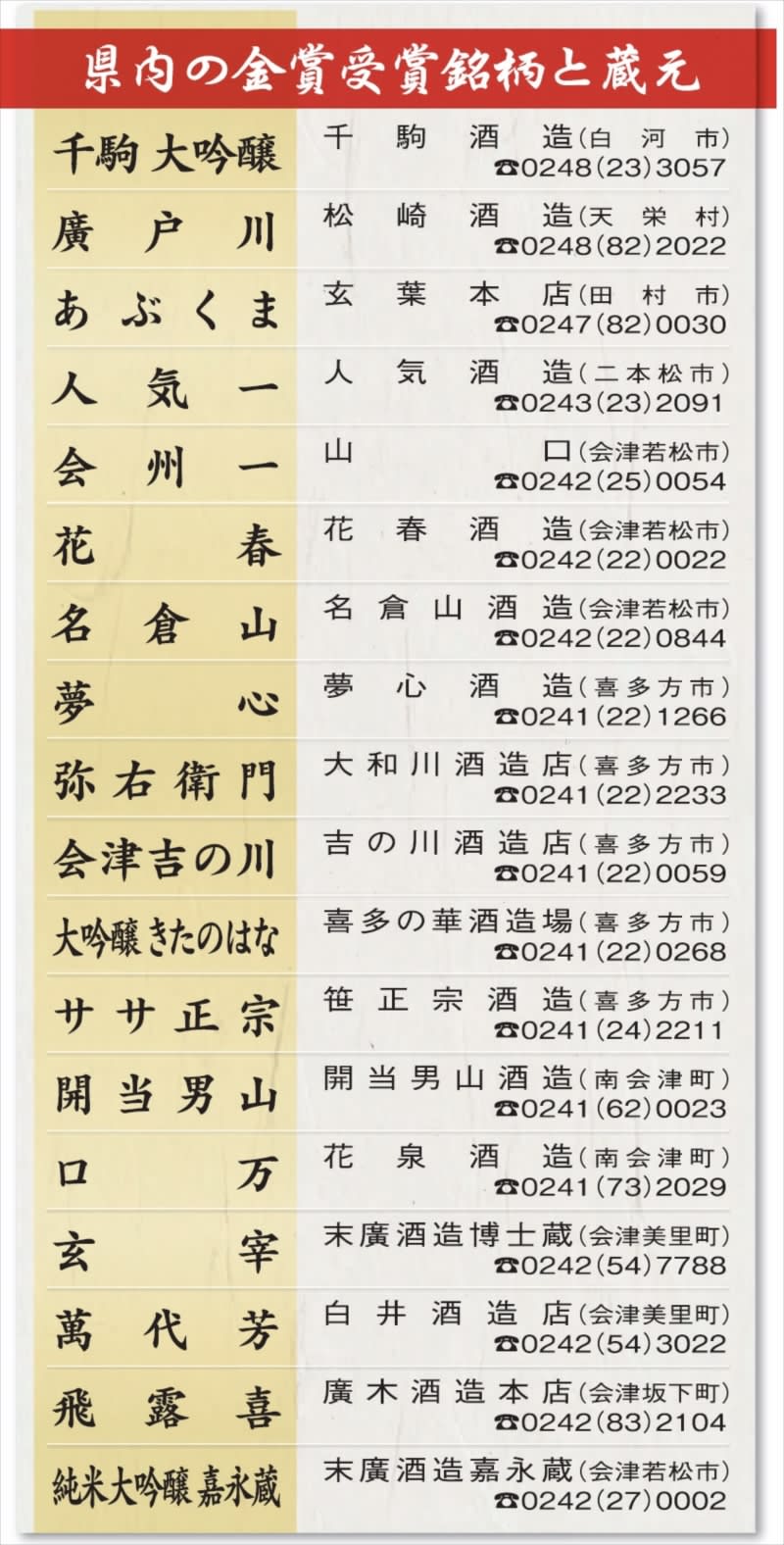

酒類総合研究所(広島県東広島市)は22日、2023酒造年度(2023年7月~2024年6月)に製造された日本酒の出来栄えを競う全国新酒鑑評会の結果を発表した。福島県は18銘柄が金賞を獲得し、都道府県別で兵庫県(19銘柄)に続き2番目に多かった。前回途絶えた日本一への返り咲きはならなかったが、金賞数は過去3年間で最多。金賞を含む入賞数は31銘柄で、全国で最も多かった。酒米の硬さなど悪条件を克服して技術力の高さを改めて示し、「日本酒王国ふくしま」復活の兆しを見せた。県は復興をアピールするため、国内外に向けた県産酒の魅力発信を強化する。

県内の金賞受賞数は、5位だった前回の14銘柄から四つ増えた。都道府県別の金賞数は山形県の14銘柄、長野県の12銘柄と続いた。入賞数は兵庫県の30銘柄が2番目だった。

福島県はコロナ禍の影響で金賞を選ばなかった2019酒造年度を挟み、都道府県別の金賞受賞数で2012酒造年度から9連覇していたが、前回連続記録が途絶えた。

県日本酒アドバイザーを務める鈴木賢二県酒造組合特別顧問によると、全国的に酒米が硬い傾向だったが、東北地方で主に使用された酒米は出穂期の平均気温が平年より4度ほど高かった影響で、直近10年で最も硬いとされ、水に溶けにくかった。同様の傾向が見られた昨年の経験を踏まえ、香りを高めるため仕込みの水を減らすよう各蔵元に助言するなど工程の改善に努めた。「対策が功を奏した。蔵元の技術が底上げされている」と来年の日本一奪還へ自信をのぞかせた。

県は県内外でのイベント開催などを通じ、より多くの人に県産酒の魅力に触れてもらう機会を増やす方針。内堀雅雄知事は「県産酒は復興のトップランナー。(各蔵元が)質の高い酒を造り続けている。国内外へのトップセールスで魅力を伝えたい」と話した。

鑑評会は酒類総合研究所と日本酒造組合中央会の共催。日本酒の品質や製造技術の向上を目的に1911(明治44)年に始まった。全国規模で開かれる唯一の新酒鑑評会で、112回目の今回は全国から828点が出品された。4月の予審と5月9、10の両日の決審で入賞392銘柄を決めた。このうち特に優れた195銘柄を金賞に選んだ。

県内の金賞以外の入賞13銘柄と蔵元は次の通り。

三春駒(三春酒造、三春町)藤乃井(佐藤酒造店、郡山市)東豊国(豊國酒造、古殿町)奥の松(東日本酒造協業組合、二本松市)千功成(檜物屋酒造店、同)大和屋善内(峰の雪酒造場、喜多方市)田島(会津酒造、南会津町)楽器正宗(大木代吉本店、矢吹町)大天狗(大天狗酒造、本宮市)稲川(稲川酒造店、猪苗代町)純米大吟醸 榮四郎(榮川酒造磐梯工場、磐梯町)会津男山 回(男山酒造店、会津美里町)絆舞芳酔(曙酒造、会津坂下町)