お中元やお歳暮、引っ越し祝いなどは、どうしていますか。日常の贈答には、お礼やお祝い、お返しなどがありますが、本当に必要な贈り物は、心を通わせてていねいに贈りましょう。「のし紙」なんて大げさ、と感じる人もいるかもしれませんが、贈る目的をはっきり伝えるために意味のあるものです。現代礼法研究所主宰の岩下宣子さんに教わりましょう。

\\あなたの声をお待ちしております//

↓↓をクリックしてアンケートへ

【読者アンケート実施中!】ハマっていることも、お悩みごとも、大募集!!

大切なのは気持ちで、お金や品物は添えもの

日頃からお世話になっていると感じている方には、お中元やお歳暮を贈り、祝う気持ちがあるときには、新築祝いや新居祝いなども可能な範囲で贈ります。

その気持ちを伝えるために、時期やしきたりを知っておくことは、大人のおつき合いを円滑にするポイント。

大げさなように感じる「のし紙」なども、贈る目的をはっきり伝えるためのもの。のしや水引、表書きの意味と決まりごとを確認し、相手に思いを正確に伝えることが大切です。

基本は先方に持参し、配送するなら送り状を

贈答品は、本来、先方に持参し、あいさつの言葉とともに届けるものです。しかし、お互いに忙しい昨今では、贈る側も贈られる側も負担が大きく、デパートなどから配送してもらうことが多くなっています。

とはいえ品物だけをポンと送りつけるのはマナー違反。必ず送り状を添えて送ります。送り状には、どこから、いつ、何を送ったのかを明記して、品物より先に先方へ届くようにします。しかし、タイミングを見計らうのがむずかしいこともあり、最近では、カードなどを持参し、品物と一緒に送ってもらう方法もとられています。

贈り物はふろしきに包んで持参する

現在は、品物を買った店の紙袋に入れて持参することが多くなりましたが、ふろしきに包んで持参すると、とても上品です。

紙袋やふろしきは汚れを防ぐためのもの、そのまま差し上げては、汚れも一緒に渡してしまうことになるので、必ずふろしきや紙袋からとり出し、品物だけを手渡します。ふろしきはざっとたたんで、紙袋も折りたたんで持ち帰ります。

また、玄関で靴を脱ぐときなどに、紙袋を地面に置くのも失礼です。上がったところに置くようにし、差し上げるのも地面に直接置かないことは大切なマナーです。

手渡すときは正面を向け相手に差し出す

相手宅を訪問して贈り物を差し上げるときは、手順やのし紙の向きに注意しましょう。

品物をふろしきや袋に入れたまま、下座(自分より出口側)に置き、「その節はありがとうございました」「おめでとうございます」など目的を伝えるあいさつをします。

あいさつのあと、ふろしきや袋から品物をとり出し、品物だけを自分の前に置きます。

品物を時計回りに相手に向け、両手で差し出します。

いただく側は会釈をし、両手で品物を受けとり、胸の高さまでおしいただいてから上座(床の間側または出口と逆側)に置いてお礼を述べます。

立ったままのときは、贈り物は手に持ったままで同様に渡します。

主な贈答の意味と送り方

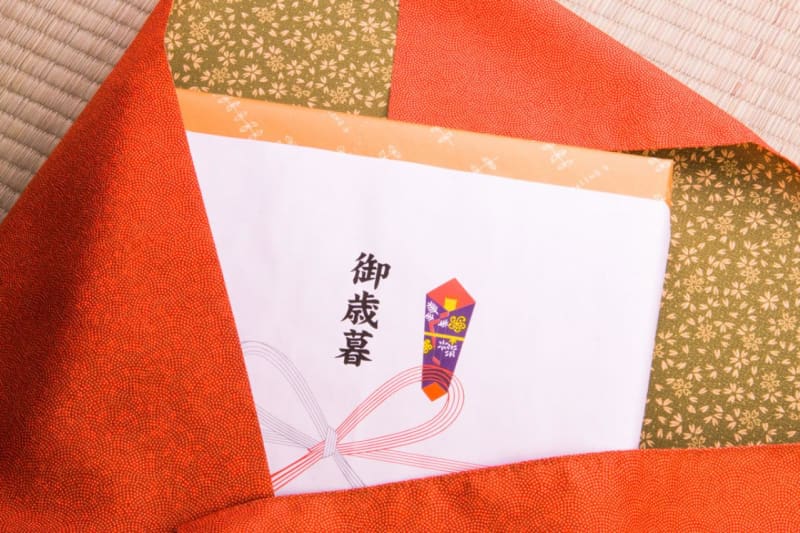

お中元・お歳暮

お中元は夏の、お歳暮は暮れのごあいさつ。目下の人から目上の人に贈るのが基本。お中元は7月初旬から7月15日くらい(月遅れのお盆までに贈ればいいという地域も)。お歳暮は12月上旬から下旬です。

・赤白蝶結びののし紙または短冊

・海産物のときはのしはなし

陣中見舞い・楽屋見舞い

陣中見舞いは仕事、スポーツなどでがんばっている人への激励の贈り物。発表会などでは「楽屋御見舞」とします。陣中見舞いには食べ物や飲み物など、楽屋見舞いにはやはりちょっとつまめる食べ物や花を。初日または期間中に。

・赤白蝶結びののし紙(のし袋)

お礼

文字どおり、お世話になった人へのお礼。表書きは「粗品」「御礼」。目下の人へは「寸志」も使います。

・赤白蝶結びののし紙(のし袋)

お年賀・お年玉

年始のあいさつの手土産、親戚などの子どもへ渡す金品

・赤白蝶結びののし紙(のし袋)

・お年玉はポチ袋、お年玉用の袋

お祝い

誕生から長寿のお祝い、金婚式などの結婚記念、受賞、叙勲、新築、開店、開業、昇進、栄転、定年など、おめでたいこと全般。当日か、事前にお渡しするのがしきたりです。遅れてしまったときには、「遅くなりましたが」と一言添えて。

・繰り返したいお祝いは赤白蝶結びののし紙(のし袋)

・一度きりのお祝いは赤白結びきりののし紙(のし袋)

お返し

お見舞いやお祝いをいただいたときに返礼として贈るものです。現状のおつき合いを続けていきたい場合、いただいた金額の3分の1から半額を目安に返し、儀礼的なおつき合いをやめたいときには礼状だけに。

・繰り返したいお祝いのお礼は赤白蝶結びののし紙(のし袋)

・快気祝いなど、一度きりにしたいことでは赤白結びきりののし紙(のし袋)

※この記事は『50代からの冠婚葬祭きちんとマナー』岩下宣子監修(主婦の友社)の内容をWeb掲載のため再編集しています。

※2023年11月9日に配信した記事を再編集しています。

監修者

現代礼法研究所主宰 岩下宣子

共立女子短期大学卒業。全日本作法会の内田宗輝氏、小笠原流の小笠原清信氏のもとでマナーを学ぶ。1985年、現代礼法研究所を設立。多数の企業や公共団体などでマナーの指導、研修、講演、執筆活動を行う。NPO法人「マナー教育サポート協会」理事長。『美人のことば練習帖』(三笠書房)、『40歳までに知らないと恥をかく できる大人のマナー260』(KADOKAWA)、『書き込み式おつきあいを大切にする安心メモリー帖』(池田書店)、『冠婚葬祭マナーの新常識』(主婦の友社)など、著書、監修書多数。