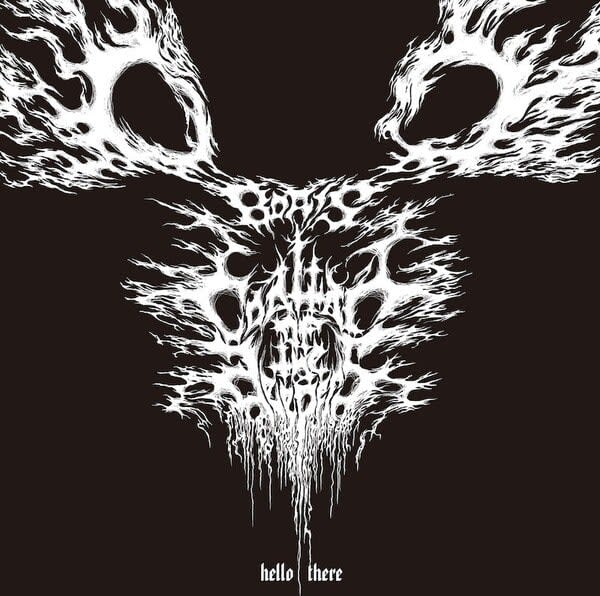

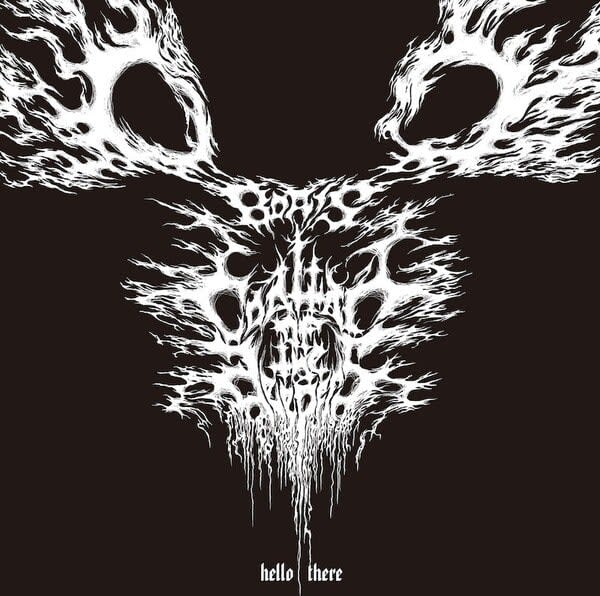

インタビュアーによる『hello there』レビューはこちら

『hello there』が生まれる背景としてあったもの

──スプリットアルバム『hello there』、本当に素晴らしい作品でした。制作の具体的な流れについて伺いたいのですが、企画が立ち上がったのはいつ頃だったのでしょうか。

Atsuo:まず、吉祥寺での共演ライブ(CLUB SEATA、2022年7月27日)があったんですよね。それまでにも何度か話はあったんだけど、たびたび延期になってしまっていて、この日が初共演になった。それで、今後また共演するにあたって、音源を作っておいたほうが話を進めやすいということになったんです。特に海外を見据えて。

NARASAKI:そうやって次第に仲良くなっていったんですよね。

──それぞれのバンドがセルフカバーをしつつ、相手にカバーしてほしい曲も1曲ずつ選ぶという方式でしたが、そうするにあたってのテーマはありましたか。音楽性やシーンの文脈みたいなところに一貫した美意識が感じられる選曲で、それがアルバム全体の完成度の高さに少なからず貢献していると感じます。

Atsuo:最初に、下北沢で会って話をしたんですよね。お互いのカバーをするというのはよくあるやり方なので、そこから少し捻って、自分たちがカバーしてほしい曲をリクエストしあうのが面白いんじゃないかなと。なので、まずはその曲から選んだ記憶があります。それを軸に他の曲も選んでいった。

Borisは、カバーしてほしい曲としてまず「黒猫メロディ」を選びました。それから、コロナ以降はMUCHIOくんというドラマーに手伝ってもらっている関係で、ライブでのレパートリーから「Quicksilver」を選びました。その一方で、DEEPERSまわりで明日の叙景(ギターの等力桂はDEEPERSの大ファン)と話をするようになった流れで、日本的なアプローチとブラックメタルを融合するああいうスタイル、そういえばBorisもやってたよなということを思い出して。ただ、その「Luna」って曲、ドラムがすごく大変でやりたくないんですよ自分では(笑)。ブラストビートとか。それでやらなくなっていたんですけど、MUCHIOくんが手伝ってくれるなら、彼のドラミングを曲の新しい有り様として、今一度やってみるのもいいかなと思って。

今回のアルバムはアナログ盤を作ることが前提になっていて、各面20分くらいで考えていたんですね。だから僕らはこの3曲でOKということになりました。

──なるほど。それで、そうした選曲が、2000年代から2010年代に至る日本のロックや叙情ハードコアならではのエモ感、コードの感じやサウンドから漂う空気感みたいなものに照応している印象があるんですね。そういったことも意識して作られているんじゃないかな、と思って聴いていたのですが。

Atsuo:うん。もともと、ナッキーさんと僕がお話しするようになったきっかけが、Borisが『NEW ALBUM』(2011年)を出した時に、サウンドプロデューサーの成田忍さんを介してお会いしたことなんですね。それで、成田さんと一緒にやっていたアプローチをさらにアップデートしたものを今回作りたかったというのもありましたね。

──「黒猫メロディ」をカバーしてほしい曲に選んだ理由は…。

Atsuo:なんでしょうね、シンプルにDEEPERSがやったらカッコいいんじゃないかって(笑)。

Takeshi:僕はずっとDEEPERSフォロワーなので、曲を作ったりする時にはどこかしらにCOTDの影があるわけですよ。なので、この曲をやってもらったら無茶苦茶カッコよくなるんだろうなという思いはありましたね。

Atsuo:僕らの曲の中でも、側から見たらシューゲイザー色が強いやつなんですよ。でも、DEEPERSってずっとシューゲイザー色を封印しているようにも見えていたので。それで、今やってくれたら面白いんじゃないかなというふうにも思っていました。

Takeshi:デモは僕が最初に作ったんですけど、当時はサポートギタリストの栗原(ミチオ)さんがいたので、ツインギターありきのアレンジで考えていたんですね。その後、栗原さんがバンドから離れる事情ができたので、改めて3人でのアレンジに作り直したという経緯があって。DEEPERSはツインギターだし、そういう意味でも映えるんじゃないかと思いました。

──納得です。ところで、相手にカバーしてほしい曲を互いに提示し合うタイミングって、同時だったんでしょうか。

Atsuo:僕らが先に出した気がしますね。そしたら「Serial Tear」を提示されました。この相手曲カバーの話なんですけど、ナッキーさんは最初は自分で相手バンドの曲を選ぶんだと勘違いされていて。Borisの「Tu, La La」をカバーしようと思っていたんですよね。

NARASAKI:絶対ハマるだろうなと思ってた(笑)。よーし見つけたぞって。

──また別の機会にぜひお聴かせいただきたいです(笑)。NARASAKIさん的には、「Serial Tear」を選ばれた理由はどんなものだったのでしょうか。

NARASAKI:そうですね。まず、ちゃんと英語を話せる人が歌詞を書いてくれた曲だというのがあるし、ヘヴィだからBorisにやってもらったらカッコよくなるな、というのもありましたね。

Atsuo:僕ら、「To The Beach」もカバーしてるんで、『Tortoise』EP(2007年)から2曲もやってるんですよね(笑)。

──DEEPERSのセルフカバー曲については、どういった理由で選ばれたのでしょうか。

NARASAKI:1枚のアルバムとして並べた時にうまく収まるように、全体のバランスを考えて選びました。ちょっとサイケ色のあるやつとか、Borisファンにもこういうのだったら聴いてくれるかなとか。

──おっしゃるとおり非常に完成度の高いアルバムだと思います。なので、かなり密なやり取りをして作られたものかなと思っていたのですが、お話を伺う感じだとそうでもないんでしょうか。

Atsuo:そうでもないよね。Buffalo Daughterのシュガー吉永さんにもサウンドプロデュースで関わってもらっているので、いわゆるバンドサウンドから遠いところまで行けた。

Takeshi:現代感というか。

“hello there” tour 2023への反響

──先ほどポストブラックメタルというキーワードが出ましたが、例えば「Quicksilver」の中間部(2:52〜4:08、速いところも遅くなるところも)は初期Ulverにとても近い音になっていると思うんですね。そういったことはあまり意識していなかったでしょうか。

Takeshi:エモクラストだよね。スペインのEkkaiaやKhmer、あのへんをよく聴いていた時期で。「Quicksilver」の曲調も、ジャパコアっちゃジャパコアじゃないですか。Tragedyとかももともと好きだし。「泣き」の感じがね。それで、ベースレス編成のアレンジでああいう感じになったんだと思います。

──今回は、サウンド的にはポストブラックメタル的なものを意識されましたか。

Takeshi:ブラックメタルも好きでずっと聴いてるからね。だから、それは自然と出てくるものだと思います。

──なるほど。『hello there』は各曲の音楽スタイルがうまい具合に描き分けられていて、アルバム全体としてみると、ある時代のシーンの広がりが見事に網羅されているように感じられるんですよね。パズルのピースがはまるように。今回リアレンジするにあたって、曲ごとのテーマみたいなものはあったんでしょうか。

Atsuo:コンセプト的なものはそこまで詰めていなかったですね。曲に導かれるまま、現代のやり方で仕上げたらああなった感じです。

──DEEPERS側の曲でいうと、「Killing Another」がデスメタルファン的にはとても興味深いというか、今のシーンの感じと同期していて凄いと感じました。今回のアレンジでは具体的にはどういったジャンルやバンドを意識していたのでしょうか。

NARASAKI:そうですね……、あえて言うならPrimitive Manかな。プラス、そういう気持ち悪いエフェクトとか。Primitive Manが気持ち悪くなったら? みたいな。

Atsuo:Primitive Manとか聴くんですね!

NARASAKI:大好き大好き。

──今回の「Killing Another」を聴いていると、フィンランドやスウェーデンのデスドゥームを連想させられる箇所が多いのですが、今のお話を聞いて、スラッジとかパワーヴァイオレンスのほうから来たものなのかなと思いました。

NARASAKI:もともと、DEEPERSがデビューした時の一番最初の「Killing an arab」は、完全なデスメタルアレンジで。それに対し、今回はドゥーミーにやってみた感じですね。

Takeshi:リフの刻み方が変化してますよね。

NARASAKI:もう、刻みたくないです。健康上の理由で(苦笑)。

──ただ、ライブで続けて拝見すると、Borisがハードコア寄りなのに対し、DEEPERSは今でもハードロック/ヘヴィメタル的に端正な質感があると感じます。

NARASAKI:うちらにはやっぱり、残虐さが足りないんですよ(笑)。

Atsuo:タイトですよね。ドラムのセッティングからして違う。カンノさんのセットで叩いてみても、やっぱり全然違います。

NARASAKI:速い曲用ですよね。

Atsuo:そう。シャープに音が出る。

──『hello there』は、そういう質感の違いも示されつつとてもうまくまとまっているのも素晴らしいと思います。ところで、このアルバムやツアーに対する反響はどうでしたか。

Atsuo:ツアーの反応がめっちゃ良かったですね。お互いのファンがお互いを楽しんでくれてる感じだったし。明日の叙景も含め、すごく良いツアーでした。

──東京のアンコールでの全員集合も良かったですね。そこでの共演曲を「Killing Another」に選ばれた理由はどんなものだったのでしょうか。

Atsuo:全曲やるというのが前提のツアーでしたよね。それで、「Killing Another」をやっていなかったので、ここでやろうということになった気がする。

NARASAKI:最後にみんなでバンザイしたかったというのはあったね。

Atsuo:名古屋の打ち上げで、東京はアンコールで合体しようという話になって。それで、全員ステージに上げたいという話だったんだけど、数が多いので、うちと明日の叙景からは選抜メンバーになりました。カンノさんも「Atsuoがドラム叩くなら良いよ」みたいなことを言い出して。東京の前日に個人練習に入って「これは叩けないや」となって(笑)。それで、ナッキーさんに連絡して、「最初のゆっくりなところだけ僕が叩いて、後はカンノさんにしてください」というふうに決まりました(笑)。

──共演するにあたって、お互いのバンドにこの曲を演奏してほしいというリクエストは出されましたか。

Atsuo:11月のツアーでは特にリクエストはなく、『hello there』を踏まえつつそれぞれのセットリストを組む感じでした。2月の追加公演については話をしましたね。

──2月の追加公演には掟ポルシェさんも参加されていましたが、これはどういった経緯で実現したのでしょうか。

Atsuo:お互い友達だから(笑)。

──DEEPERSとは「親父のランジェリー」で共演されていましたね。音楽的な文脈も含めとても格好良いパフォーマンスでしたが、この曲の参照元みたいなものはありますか。

NARASAKI:あの曲に関してはね、リリース当時からずっとダンマリを貫いてるので。ただ、オリジナルもDEEPERSが演奏してるんですよ。それで、やるには一番良いタイミングだなと思ってセトリに入れました。

──掟さんはDJでの選曲も良かったですね。80年代の日本のハードコアを軸にスラッシュメタルやゴシックロックなどへクロスオーバーする感じで。

Takeshi:楽屋で聴いてて、ナッキーさんが「今かかってるのThe Clayだよね」って。

NARASAKI:臨終懺悔(NARASAKIが在籍していたハードコアバンド)もかけててさあ。本当にちっちゃくなってたね。気持ちが(笑)。

一同:(笑)

NARASAKI:これから俺、人前に出るのになあって。うう〜マジかあ! という感じでしたね。で、「親父のランジェリー」に関しては、あれはCarcassということで。掟さんの大好きなCarcass。

COTDとBorisの「クロスオーバー」性

──(笑)ただ、そのCarcassもトランスレコード周辺に通ずる味わいがあるという点で今回の対バンに繋がる部分もある気がしますし、DEEPERS が出演したVIOLENT ATTITUDE 2024(3月20日開催)も同様だと思います。個人的には、DEEPERSがこのラインナップに入るのは意外な気もしましたが、全体の並びを見るとすごくバランスが良くて納得感もありました。VIOLENT ATTITUDEにはどういった経緯で出演することになったのでしょうか。

NARASAKI:Pazzさんからオファーいただきました。実は、各バンドに1人は知り合いがいるんですよね。SIGHとNEPENTHES以外は顔見知りでした。DOOMと前に共演したのはすごく昔ですね。Hi-STANDARDも出てた気がする。

Takeshi:HG FACTのイベントですね。

NARASAKI:そうそう。詳しいね! 俺より詳しい。

Takeshi:HGはDEF.MASTER(※DOOMの藤田タカシとの関わりも深い)もリリースしてたし。

──こういう音楽性の異なるバンドが近いところにいるのが日本のシーンの面白さだと思います。

Atsuo:VIOLENT ATTITUDEは、主催のDOOMからして音楽性がキメラだからね。キメラばかりが集まっているというか。

NARASAKI:それで、SHELLSHOCKもJURASSIC JADEもUNITEDも、二十歳くらいからずっとライブを観てますからね。先輩の胸を借りて、みたいな感じもありました。

──そういう同時代のバンドを意識して作品を作られてきたようなことはありましたか。DEEPERSもBorisも。それとも、他がどうだから自分はこうしよう、というのはあまりない感じでしょうか。『hello there』も、意識しているかはともかくとして、そういうドキュメントとしての文脈表現力も優れた作品だと思います。ある時期の日本のシーンに対する、すごく格好良い批評にもなっているというか。

Atsuo:日本人としてどうしても背負わざるを得なくなるようなことはあるけど、愛国心みたいなものは全然ない。今まで影響を受けてきたものから自分たちなりのものが生まれて、そうやって作り続けることが批評にもなるという感じですね。

──はい。エモ的な話で言うと、BUMP OF CHIKENや下北沢方面のロックがやってきたエモと、今回の『hello there』で表現されているようなエモとでは、近いんだけどそのまま繋がるわけではないですよね。いわゆる邦楽ロックでは、前者は主な軸の一つとして注目されてきたけれども、後者も重要なのにそちらはあまり注目されていない。『hello there』はそこに光を当ててくれた作品でもあると思います。

Atsuo:広い意味でのエモだよね。

Takeshi:そう。全然違うんだよねエモの定義が。僕の中では。

──言葉の意味も人によって違いますからね。

Takeshi:そうそう。メタルコアも同じで。

Atsuo:もう30年とかやっているから、いま流行っている音楽がどうだとかいうのは全然気にしてないし。ライフワークというか、極端なこと言えば農家さんみたいな感じですね。

Takeshi:ほんとそう。環境の変化にも対応して。

Atsuo:よりオーガニックな方向に行ってるかもね。品種改良じゃなくて。添加物もなるべく無くしたり、それで手売りしたりとか。僕らはそういう感じですね。

──Borisの作品で言うと、エモ的なこととはまた別に、2022年の『Heavy Rocks』では、インタビューで1968年以前の古いロックを遡ったという話をされていました。その一方で、実際に出力されたサウンドとしては、トランスレコード周辺から黎明期ヴィジュアル系に至る流れで評価できる要素が多かったりもします。

Atsuo:そうですね。

──こういう流れは、今までの日本のメタル関連の言説ではあまりフォーカスされてこなかったけれども重要な血脈です。そうしたことを、実際に素晴らしい作品を作っているミュージシャンが提示してくださったのが、文字で語る側からしても非常にありがたかったです。

Atsuo:このあいだ(2024年3月に)清春さんとオーストラリアをまわったのも、そういう流れを続けていくためというのもありましたね。GASTUNKやDEAD ENDからの日本のロックの流れが、僕らが清春さんと一緒にやることによって残っていくと思うし。

──そういったことが、今回の『hello there』や関連ツアーからも見出せるんじゃないかと思います。

Atsuo:そこはやっぱり、どちらのバンドも受けてきた文化的背景が近いというのもあるよね。

NARASAKI:俺はね、やっぱり90年代初頭の意識というか、D.R.I.みたいなクロスオーバーっていうところにすごく影響を受けている気がします。クロスオーバーをやってるんだなというか。そういう音にときめいてたね。S.O.Dが出てきた時に「メタルとハードコアが合体した!」みたいな。XのYOSHIKIが(後に言うところの)ヴィジュアル系とハードコアが半々になっている音楽をやっている、両方やっているというのも。

──今のお話で、VIOLENT ATTITUDEやトランスレコード周辺みたいなことが見事に繋がった感じがありました。

NARASAKI:今でもそういう、曲のイントロから変なことが起こってるみたいなやつに惹かれたり。そういうのがやりたいんだろうね。DEEPERSも、ニューウェーブとメタルとハードコアを一緒に聴いていたからこうなった、というだけな感じもする。ニューウェーブの冷徹な感じとか。スラッシュの走り続ける感じも、熱いというよりも工場的なものを感じるんだよね。ジャーマンメタルとかが好きなんで。ツタツタというよりは、ヒタヒタした感じ。

──ちなみに、そのジャーマンメタルというのは具体的にどのあたりのバンドでしょうか。

NARASAKI:Tankardとか、あのあたりですね。

Takeshi:昔、Assassinが好きって言ってましたね。

NARASAKI:そうそう。そういう感じかな。

──なるほど! すごく納得いきました。ジャーマンメタルというと一般的にはHelloweenみたいなメロディック・パワーメタルの系譜を指しますが、そうではなくてスラッシュメタルのほうですね。

NARASAKI:そういうのは俺的には軟弱でダメなんだよね〜。好きな方ごめんなさい。「なにメロディとかやってんの」みたいに思ってしまう(笑)。

──確かに(笑)。このフェス(筆者が着用していたNWN!/Hospital FestのTシャツを指して)に来ていたお客さんがよく着ていたのがSarcófagoのシャツで。ブラジルの、崩壊スラッシュとも言われるバンドなのですが、起伏のない曲調をブラストビートも絡めて走り続ける音像はインダストリアルと同じ感覚で聴けるものなんです。そして、それがノルウェー以降のブラックメタルにも大きな影響を与えているんですね。この感じはTankardなどにも通ずるものだと思います。

NARASAKI:うん。はいペッタン、次、はいペッタン、次みたいな。生産的、工場的な感じがする(笑)。

Takeshi:そのブラストビートも、本当に餅つきみたいな感じなんですよ。それで崩壊してる。

Atsuo:ジャーマンメタルというよりも、クラウトメタルと言ったほうがいいのかも。

──そうですね。プリミティヴな類のブラックメタルも、BPMが速いようで展開のスパンがゆっくりしているので、インダストリアルやアンビエントと同じような感覚で浸れるようなところがあります。

NARASAKI:俺、デスメタルも滅茶苦茶アンビエント感覚で聴いてますよ。

──わかります。という感じで話が広がってしまいましたが、DOOMもBauhausやKilling Jokeのようなニューウェーブの“自虐”“マイナス志向”に影響を受けていると言いますし(『ヘドバン Vol.5』掲載インタビュー)、VIOLENT ATTITUDEのラインナップはそういうところでも繋がる部分があるんだなと納得しました。

NARASAKI:うん。DEEPERSも、そうやって意外にナチュラルなことをやってきた結果こうなったというのはあるかもしれないですね。

BorisとCOTDの海外ツアー

──ありがとうございます。ところで、先ほど清春さんとのオーストラリアツアーの話が出ましたが、実際に行ってみてどうでしたか。

Atsuo:清春さんも何度も「海外の洗礼を受けた」と口にしてたし、僕らもロックスター清春さんの洗礼を何度も受けましたね。面白かったです。やっぱり、言葉が通じなくても会場を巻き込んで場をヴィヴィッドにしていく清春さんの存在感が凄かったし。やり方は全然違うけど、場を高みに導いていこうとする在り方がお互いに良かったですね。

──持ち時間はそれぞれどのくらいでしたか。

Atsuo:うちらがアンコール込みで70分。清春さんが60分でした。それで、お互いに1曲ずつ参加しあって。

──清春さんのセットは今回はどんな感じでしたか。自分が昨年4月に新宿でソロ公演を観た際は、ストレートな歌ものと凄まじいジャム展開が自然に入り混じる構成になっていましたが。

Atsuo:ジャムっぽいというのも違うんだけど、その場の人を巻き込んでいくようなアプローチは増えてたね。初めて観る現地のお客さんを相手にするということもあって。ロックのオマージュみたいなのも入れながら、コールアンドレスポンスしていったりとか。ツアーの中で作っていく感じはありました。セットリストも一応組むんだけど、ライブ中に変えてたし。信じられないことをやってる感じでしたね(笑)。

Takeshi:周りもよく対応できるよね。

Atsuo:バンドも凄かった。それで、清春さんは、慣れみたいなことを嫌っているところがあって、その場その場で反応して、その瞬間、瞬間どうするかということをずっと判断して行動している。本当に凄かったですね。僕らは逆に、徹底的に練習するんですよ。リハを。何も考えなくても演奏できるくらいまで練習して、本番でその場に起こることに集中する。どちらも今を大事にしてるんだけど、やり方が全然違う。すごく面白かったですね。

──納得です。ところで、DEAD ENDの「冥合」を一緒に演奏されていましたが、これはどういった経緯で決まったのでしょうか。

Atsuo:僕らはMORRIEさんを介して出会ったので、やっぱり共演するならこの曲だなと思いました。

──名曲ですからね。日本でも観たいので、ぜひやっていただきたいです。

Atsuo:ぜひ観にきてください。(11月30日と12月1日に川崎、12月4日に梅田での対バンを開催予定)

──ちなみに、ツアー中の生活で特に印象的だったことはありますか。

Atsuo:清春さんが僕らのペースによく合わせてくれたな、というのはありましたね。こんなに毎日ライブやる生活に。本当にやり方が違うから。僕らはどんな状況でもある程度のアベレージで演奏できるようにするやり方なんだけど、清春さんは環境から良いものを作って、さらに良いライブをしていこうというやり方なので。それが、僕らのやり方に合わせてくれた。実際トラブルも多かったからね。その中で最後までやってくれたのが本当にありがたかったです。

──そういったお話も踏まえた上で伺うと、DEEPERSと一緒に海外ツアーに行かれるとしたらどうでしょう。やっぱり海外は行かれたいですか。

NARASAKI:もちろん。だけど、途中でドロンするかもしれないですね(笑)。すいません、もう立てませんみたいな。

一同:(笑)

──行くとしたら、最初はアメリカでしょうか。それともヨーロッパか。

Atsuo:清春さんとオーストラリアに行ったのは、ビザとかいろんな問題も鑑みてそこが手始めにやりやすいという判断に至ったからで。なので、やるんだったらヨーロッパかオーストラリアかな。アメリカはビザとかいろいろ面倒なので。

Takeshi:あと、期間的にね。アメリカはやっぱり長くないと。

Atsuo:準備の段階でもハードルが高いのはアメリカかな。

NARASAKI:途中で書き置きして「やっぱり帰ります」みたいな(笑)。Melvinsとのツアーのスケジュールを見て「うわー!」って思ったね。

Atsuo:数々の人体実験を通過してきましたからね。自分たちの体で(笑)。DEEPERSの場合は、イヤモニなども含めて裏方のサウンドシステムが複雑なので、あれを海外のいろんな会場でやるのは結構ハードルが高い気もする。

NARASAKI:だからそれ用に洗練させるというのもありますね。もっとコンパクトに、パッと出てパッとできるように。

Atsuo:そうじゃないと厳しいかもしれないですね。

──セトリはどんな感じになるでしょうか。どのアルバムから選曲するとか。

NARASAKI:1stアルバムをリアレンジして出したのも(『REVENGE OF THE VISITORS』2021年)、ツアー用に考えていた面もありましたね。小さめの編成でできるように。それが、コロナで流れたという。

──本当に実現してほしいですね、海外ツアー。海外から日本の音楽を掘っているようなマニアも、DEEPERSの音楽に直接触れる機会がないからうまく掴めていない文脈みたいなのも少なからずあると思うんですよ。なので、向こうの音楽ファンの人たちからしても、すごく来てほしいんじゃないかと思います。

NARASAKI:うん。Bandcampを勧められて始めたら、意外に支持があるなという手応えもありました。

Atsuo:普通はあんなに一気に増えないですよ。フォロワーとか。

──海外の音楽ファンの人たちも、日本の人たちが思っている以上に、Rate Your Music(通称RYM。ユーザー投票スコアのAverageは3.5を超えていたら高得点の部類で、DEEPERSのアルバムは大半がそこに該当)など経由で「日本のバンドで凄いのは何か」みたいな共通認識を得ているので。Bandcampを始めたことで、これからどんどん広がっていくんじゃないかと思います。フィジカルを手に入れたい人も多いでしょうし。

NARASAKI:なんかね、単純に嬉しいですね。わざわざ買ってくれるというのがね。励みになります。

今後の活動予定、エクストリームなロックの「アンビエント」性

──それで、今後の活動の予定についても伺ってよろしいでしょうか。アルバムやEPなど、まとまった作品は作られていますか。

Atsuo:うちは、コラボとかスプリットとかをやっているかな。そろそろアルバムの制作に入ろうかなというところ。アナログのプレスもだいぶ早くなったし、かなり動きやすくなったかな。

NARASAKI:DEEPERSは、4曲入りマキシシングルをずっと作っているので、それを年内には出したいなと思います。

Takeshi:動物シリーズ。

NARASAKI:動物シリーズ。というかあれは全部ポストペットのキャラクターで、いちおう終了したと思ってたら新キャラに羊がいて。だからそれでやるか、みたいな。

Takeshi:楽しみです。

──ありがとうございます。それに関連するかもしれないこととして、最近好きで聴かれている作品などはありますか。

NARASAKI:アンビエントが多いかなあ。Siriが選んでくれたやつとか(笑)。

──お話を伺っていると、アンビエントという言葉がたびたび出てきますが、やっぱり以前から重要なキーワードなんでしょうか。

NARASAKI:なんだろう。気持ちいいじゃないですか。デスメタルと同じですね。気持ちいいっていう。

Atsuo:僕らの時代では、「ハマりもの」って言いましたよね。90年代では。トランスとか。ハマれる、浸れるやつのことを。Borisのパワーアンビエントと言われる類の曲調も、僕らの中で「ハマれる」感じのものなんです。

NARASAKI:あ、あれってパワーアンビエントという括りなんだ。

Atsuo:当時はそう言ってましたね。今はドローンメタルとか言われます。というふうに、アンビエントというキーワードで共通するものはありますね。

──ちなみに、デスメタルのアルバムで1枚選ぶとしたらどのあたりになりますか。

NARASAKI:デスメタルというと! …うーん、Morbid Angelの1st(『Altars of Madness』1989年)かな。

──素晴らしいですね。

NARASAKI:ありがとうございます(笑)。

──自分も、あれは永遠の名盤だと思っているので。

NARASAKI:うん。声がね、あれだけ凄いカッコいいんですよ。

──デヴィッド・ヴィンセントの声は初期のほうが好きですか。

NARASAKI:そう。やっぱり1stが好き。Morbid Angel以外だと、Earacheのコンピとか。あれ何ていうタイトルでしたっけ。

Takeshi:『Grindcrusher』(1991年)。

──Earache経由でデスメタルにもインダストリアルにも繋がっていけますね。

NARASAKI:インダストリアルは別口かな。Godfleshは聴いてましたよ。1stは。Jesuはタイミングが合わなかった感じでしたが。

Takeshi:俺はPitchshifter派だったんですよ。

NARASAKI:なるほど。それで、やっぱり衝撃だったのはTerrorizerかな。1stはこれぞ名盤という感じで。よく聴いたな。それとは別に、最近のメタルならVildhjartaがすごい良いですね。

──なるほど!(Borisのお二人に向けて説明)Meshuggah影響下のジェント=djentというジャンルの代表格で、それを暗く複雑な方向に突き詰めたthallというスタイルを確立したバンドなのですが、唯一無二の凄みがあって非常に良いんです。

NARASAKI:最近のVildhjartaはすごく良い。昨年末に出た新曲も素晴らしかったです。

Atsuo・Takeshi:(笑)。

──いやあ、ジェント方面の話が出てくるとは思ってなかったです。

NARASAKI:ジェントすごい好き。Vildhjartaは最新のを聴いてほしいですね。本当に、何やってんの?! って感じで。ジェント的なことをずっと複雑にやってるんだけど、後ろでアンビエントなギターがほわーんって鳴ってる。超立体的というか、譜面見ながらやってるとしか思えないような音楽ですね。

──なるほど、こういうバンド経由でDEEPERSに興味を持つというルートもあり得そうですね。個人的にはすごく納得感がありました。お話を聞けて良かったです。例えばBorisとジェントはかなり遠いところにありますが、DEEPERSを介したら繋げてしまえるんだなと思ったり。

Atsuo:うん。ナッキーさんは全然自覚がないけど、DEEPERSもメタルじゃないですか。メタルの括りでDEEPERSを語れる時代になってきたとも言える。

NARASAKI:とりあえず次のボーカルが決まるまで近所の子どもに歌ってもらってる、みたいなのが30年くらい続いてる感じだけど(笑)。

Atsuo:戸川純がメタルバンドを組んだら、というコンセプト。

──この間の対談で戸川さんのお名前が出たことで、解釈の大きな糸口が得られた気がしました。

Atsuo:でしょ? あれは俺しか知らない切り口だったんだよ(笑)。

NARASAKI:そう。ほんとにそう。

Atsuo:日本の音楽の歴史をめちゃめちゃ変えた人だと思います。DEEPERSがバッキングやるのも観たいですね。

──戸川純 with Vampilliaも素晴らしかったですし、DEEPERSとも合いそう。ぜひ観たいです。

NARASAKI:Vampilliaもすごく良いよね。VMOも。VMOは新譜(『DEATH RAVE』2024年)も凄かった。The Berzerker(オーストラリア出身のインダストリアル・グラインドコア)が出てきた時のこと思い出したりもしました。

──それにしても、NARASAKIさんがエクストリームメタルをずっと聴き続けているというのが個人的には嬉しい驚きでした。他のインタビューではそういう話が出てくる印象はあまりなかったので。

NARASAKI:箇所箇所では聴いてきましたね。

Atsuo:アンビエントと言いながらね(笑)。

NARASAKI:でも、アンビエントは近いよね。

──ブラックメタルはミニマル音楽でもあるので、アンビエントと同じ感覚で聴いている人も多いと思います。

NARASAKI:Burzumなんかは本当にそんな感じするな。寝る時にすごく音量小さくして聴いたりしてる。なんか、スーーッってなって、サーーッてなるというか(笑)。

Atsuo:音量だけが問題だったりもしますよね。Merzbowとかも、すごい小さい音で聴くとアンビエントみたいになったりもするし。

NARASAKI:うんうん。それから、すごい小さい音で聴いてたら、My Bloody ValentineかNapalm Deathかどっちかわからなくなっちゃったこともあったり(笑)。実際似てるんだよね。Burzumの打ち込みでやってるやつなんかも、小さい音だとシューゲイザー感が出たりして。サーーッて感じ。ちゃんと眠くなる(笑)。

──話がだいぶ広がってしまいましたが(笑)、Borisのお二人はどうでしょう。最近聴かれている音楽などは。

Atsuo:俺はだいたいBorisを聴いてるから(笑)。作業が多いんで。

NARASAKI:そうなるよね。自分の曲聴いてるよね。

Takeshi:車を運転している時は、90年代のテクノを聴いたりしてる。Luke Slaterとか。夜中の高速道路に合う感じ。それで時折、デスメタルとかブラックメタルを聴いたり。高速を走っている時だとエンジン音もうるさいから、必然的にデカい音でかけるので、その轟音が逆にアンビエントみたいな感じになるんだよね。

──なるほど確かに。そうか、アンビエント性というキーワードでDEEPERSとBorisを繋げることもできるんだな、と今日思いましたね。

NARASAKI:Primitive Manなんかもめちゃくちゃアンビエントで、車の中で爆音でかけると本当に気持ちいいですね。

Takeshi:あと、僕にとってはノイズコアもアンビエントというか。この間、スワンキーズのドキュメンタリー映画を観に行ってきたんですけど、その1週間前くらいに監督さんとたまたまお話する機会があって。当時の九州シーンを只中で見ていた人なんで、九州パンクの「あの音」が生まれた瞬間も知ってるんですよね。で「俺、昔GAIやCONFUSEのコピーしてました」って言ったら、「CONFUSEのギターの音は国産ファズとイコライザーで作ってたんですよ」って教えてもらって。まあそれは余談だけど、とにかくあの粒子が細かいシャーーって音は、耳が痛いとかうるさいとかいう感覚の向こう側というか、もう完全にアンビエントですよ。

NARASAKI:へー! 結局、(音の)コシはあったんですかね。

Takeshi:あ、コシの話はしなかったです(笑)。

NARASAKI:一番重要なとこじゃないですか(笑)。コシがあるかないかで戦ってるのに(笑)。

──コシっていうのは、それこそうどんのコシみたいな意味のアレですか。

Takeshi:そうそう。シャーーの中に芯があるのかないのかということで。俺がある派。

NARASAKI:俺が全然ない派。音作りができなかった派ですね(笑)。俺が一番最初にメタルゾーンをジャズコーラスでやった音に近いです。18歳の俺は音作りができなかった。メタルゾーンを最高だと思ってたから。

Atsuo:エンジニアの人にも、もっと音の芯がないと人はノレないんだよと言われたりとか。それで、そんなの関係ねぇよ! って(笑)。エンジニアとはとにかく対立する。

NARASAKI:俺はその当時、メタルゾーンの音が本当に好きで。でも、人から言われるんですよね。何弾いてるか全然わかんないって。抜けっていう意味がわからなかった。

──出音と録り音が違うというのもありますよね。

Atsuo:体感が録音できないから。だから、芯を残せって言われるんですよね。

NARASAKI:下手なんだよ!(笑)

一同:(笑)

Atsuo:でも、実際そうやって崩したり滲ませないと弾けない。なんでも滲ませちゃう。はっきりコシなんか出したら演奏なんかできないんですよね。

──そういう違いは、本当にプレイヤーやバンドの持ち味に繋がってますよね。

Atsuo:そうなんだよね。

NARASAKI:思い出したんだけど、DEF.MASTERをやっていた時、片方のギターがDOOMの藤田さんで、すっごいしっかりした音を出すのね。それで、俺はメタルゾーンでシャーーッていってる。だけど、俺も自分ではちゃんとやってると思ってた。それで、ライブが終わった時に、観てた人に「何弾いてるか全然わからない」と言われて。そういう、鼻で笑ってるような顔を見た時に、すごい傷ついたのね。「お前が何をわかるんだ」みたいな(笑)。でも、今はほんと、そうですね。みたいに思ってます。

Atsuo:そういう美意識なので、しょうがないですよね。

NARASAKI:いやあ、ほんとにわかってなかった。気持ちが先に行っちゃってたね。

Atsuo:それでも、そういう音からコシだけ抽出してくれとも思っちゃうよね(笑)。

NARASAKI:ライン渡してやるからそこから好きにしてくれ、みたいな。すげえ勝手なこと言ってる(笑)。まあ、俺はサウンドプロデューサーという肩書きも持ってますから、かなり不利なこと言ってる気もしますね(笑)。

──ただ、そういう活動をしてこられた方が、ももクロやBABYMETAL、特撮や大槻ケンヂと絶望少女達(※2008年発表の『かくれんぼか 鬼ごっこよ』はアニソン/アイドルソングとスラッジ〜デスドゥームを融合した傑作で、ももクロなどが属するEVIL LINEレーベルの礎にもなった)を通して日本の音楽に大きな影響を及ぼしてきたわけで。今回うかがった様々なエッセンスが、地下水脈的にシーン全体に浸透してきているんだから凄いです。

NARASAKI:ありがとうございます。これは私事になっちゃうんですけど、今度、ブラストビート・グラインド・アイドルをやるので。そちらの方面もよろしくお願いします。活動はこれからですけど。

──今日は本当に興味深いお話をたくさん伺えて幸いでした。DEEPERSもBorisも今後の展開をとても楽しみにしています。

一同:ありがとうございました。

【コラム】COALTAR OF THE DEEPERSとBorisの「クロスオーバー」性、国内外で築き上げてきた地下水脈的なネットワーク

COALTAR OF THE DEEPERS(以下COTD)とBorisは、いずれもこの世界の音楽シーンで非常に重要な存在感を示してきたバンドだ。メジャーとマイナーの狭間を漂うような活動形態のために“知る人ぞ知る”ポジションにはまってしまっている感もあるが、ともに30年を超えるキャリアのなかでジャンル越境的な交流を繰り返し、地下水脈的なネットワークを築き続けてきた。

こうした活動が今まで十分に評価されてこなかったのは、いずれのバンドも音楽性が豊かすぎることに加え、周囲のシーンとの繋がり方を把握するのが容易でないのも大きいように思われる。楽曲ごとにスタイルが変わる音楽性は一つのジャンルに括ることができず、既存メディアの棚割り棲み分け的な語り方と相性が悪い。また、Borisの優れたDIY姿勢(ロックの歴史全体を見ても屈指のものだろう)や、NARASAKIが他アーティストへの楽曲提供を繰り返し、COTDとは別のところで唯一無二の実績を重ねてきたことが、両バンドのイメージを掴みどころのないものにして、何か一つのシーンと関連付けて語るのを難しくしてきたというのもあるだろう。

今回の対談では、そうした両バンドの音楽的な在り方が、「クロスオーバー」「アンビエント」というキーワードを通して具体的に述べられている。特に「クロスオーバー」は示唆的で、個人的にはものすごく腑に落ちるものだった。80年代中頃に発生したクロスオーバースラッシュは、ハードコアパンクとスラッシュメタルが交差した時代のドキュメントみたいに語って済まされることが多いが、音楽形式だけでなく精神性も後の世代に受け継がれ、90年代初頭の混沌とした豊かさに繋がっていった。

VIOLENT ATTITUDE主催のDOOMはその最たるものだし、DEAD ENDやGASTUNK、トランスレコード周辺のバンド(YBO2、Z.O.A、ASYLUMなど)といった、後のヴィジュアル系に大きな影響を与えた存在も同様だ。また、Morbid Angelのような初期デスメタルや、Napalm Death人脈をはじめとしたEaracheレーベル周辺など、グラインドコアを起点に様々なジャンルが生み出されていった流れについても同じことが言える。そしてこれは、MelvinsやEarthのようなグランジ周辺バンドや、そこから大きな影響を受けたドゥーム/ストーナー/スラッジ、パワーヴァイオレンスの領域にも当てはまる。こうした動きが同時進行的に立ち上がった90年前後の音楽シーンは、ジャンル黎明期ならではの未分化な豊かさに満ちていて、70年代前半のプログレッシヴロックや80年前後のポストパンクにも通ずる“1バンド1ジャンル”的な面白さ、得体の知れない魅力があった。

このようなクロスオーバー精神はCOTDやBorisのようなバンドにも確かに受け継がれているし、NARASAKIが好んで聴いているというVildhjarta(ジェント/プログレッシヴメタルコア)やStrawberry Hospital(2020年代的な意味でのサイバーグラインド、所謂ハイパーポップ以降の音)を同様の観点から読み解くこともできるだろう。今回の対談は、スプリットアルバム『hello there』の解題としても、以上のような音楽シーンの連なりを示すものとしても、とても意義深いものになったと思う。

以上のジャンル越境的な(または、溶解的な)豊かさをより広い領域に結びつけた重要作として、大槻ケンヂと絶望少女達が2008年に発表したアルバム『かくれんぼか 鬼ごっこよ』についても触れておきたい。TVアニメ版『さよなら絶望先生』でタイアップされた楽曲のアレンジ版と新規オリジナル曲からなり、同作に出演した声優陣も参加した本作では、全ての曲をNARASAKIが作曲・編曲し、大槻ケンヂもメインボーカルと大部分の作詞を担当している。この2人が所属する特撮のメンバーである三柴理が半数の曲でピアノを披露、COTDや特撮のライブサポートでも知られる村井研次郎(cali≠gari)も全曲でベースを弾いている本作は、COTDや特撮をエクストリームメタル方面に寄せたような凄まじいサウンドになっている。

例えば、序曲の「Intro」はスラッジ〜デスドゥーム的な激重リフで幕を開け、その後景ではMorbid Angelに通ずるリードギターが咽び泣く。アニメ版の主題歌になった「空想ルンバ」は、KOЯNにSlayerのリフを載せたような導入部からマスロック的なミニマルフレーズを経てエモ風のサビに至る流れが素晴らしい。叙情ハードコア風のリフから始まる「絶望遊戯」は、中間の5拍子フレーズの絡みが80年代のKing Crimsonを想起させる一方で、後のMaison book girl(2010年代後半のプログレッシヴなアイドルポップを代表するグループ)を完全に先取りする音になっている。また、「ヒキツリピカソ・ギリギリピエロ」の中盤にさりげなく仕込まれた後期Kyuss的なアンサンブルは、イントロのSlipknot風の展開に絶妙に異なるニュアンスを加えている。

こうしたサウンドがメジャーのなかでギリギリの際を攻めるサブカル的な立ち位置から繰り出され、マキシマム ザ ホルモンやDIR EN GREYがJ-POP領域で押し上げてきた“許容されうるヘヴィさの水準”をさらに高めたことは、以降の日本の音楽シーン全体に極めて大きな影響を与えている。これは、2010年代以降のプログレッシヴなアイドルポップを先導したももいろクローバーZ(NARASAKIが数々の名曲を提供)についても言えることで、そのももクロと特撮が所属するEVIL LINEレーベル(この名前自体がCOTDの曲名から来ている)は、上記のようなクロスオーバー精神に満ちた作品をリリースし続けている。こういうふうに俯瞰してみると、地上と地下が実はしっかり繋がっている日本の音楽シーンにおいて、COTDが重要な役割を果たしてきたことが見えやすくなるのではないだろうか。

これに対し、国外での活動がメインの(「ドルで生活している」という発言もある)Borisは国内での活躍はそこまででもないようにも見えるが、アンダーグラウンドなところで国外と国内を接続する活動を続け、COTDとは別の形で重要な影響をもたらしてきた。Pitchforkで『Pink』(2005年)が非常に高く評価され、トム・ヨーク(Radiohead、The Smile)がBorisにハマっていると発言するなど、Borisの人気はむしろメタルの外、日本の外でのほうが大きい。そうした立場から、Merzbow、灰野敬二、Sunn O)))、イアン・アストベリー(The Cult)、ENDON、GOTH-TRAD、Uniform、Z.O.A、THE NOVEMBERSといった国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねてきたBorisは、“外”のリスナーにメタルや日本の音楽を知らしめる窓口になっている。清春や明日の叙景との海外ツアーもその好例だろう。

膨大なディスコグラフィと幅広すぎる音楽性が語りづらいイメージを生んでしまっている面もあるが、そうした実績があるからこそ地域や音楽ジャンルをまたいだ交流を実現でき、接点がないように見える複数の領域を自然に繋ぐこともできる。こうした存在感の有り難さは、「洋楽」とか「邦楽」みたいな切り分けを超えたところから俯瞰することで初めて見えてくるのではないかと思う。

以上、COALTAR OF THE DEEPERSとBorisの「クロスオーバー」性と、両バンドが国内外で築き上げたネットワークについて触れてきた。いずれもどれか一つのジャンル/シーンで語ることは不可能なバンドだが、それだからこその広がりや面白さにも満ちている。そうした得難い持ち味が、今回の対談やこのコラムを通して知られるようになれば幸いだ。(Text:和田信一郎)