強烈な悪臭を放つ害虫・カメムシが県内で大量発生している。異常事態を受け、下野新聞社が16〜21日、LINEを使ったポイントサービス「とちぽ」でカメムシに関するアンケートを実施したところ、7割の人が「今年、家で見た」と回答した。「家の中に入らないよう窓を開けたままにしない」「洗濯物は取り込む前にしっかりはらう」など、カメムシを意識して対策を講じる人も少なくない。悪臭の原因となるカメムシの分泌液は人体に影響を及ぼす恐れもあるとして、専門家は「カメムシを刺激しないことが重要」と呼びかけている。

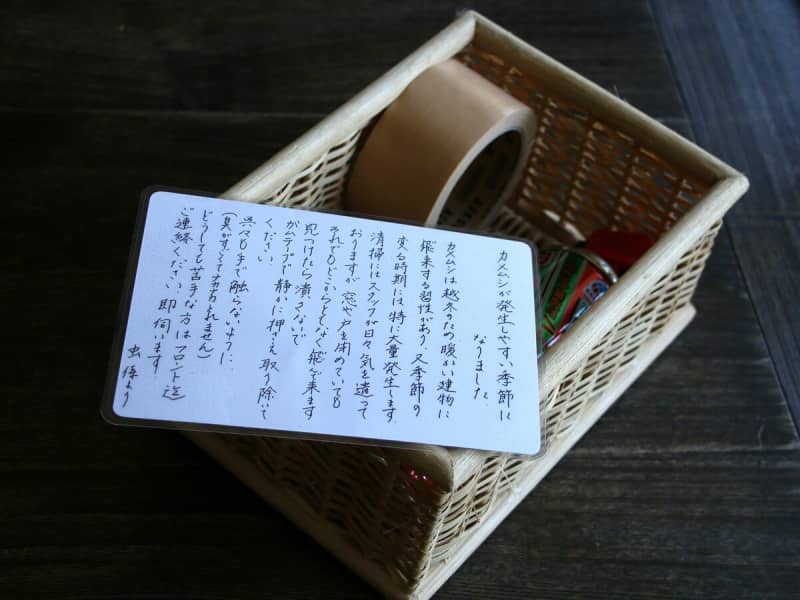

「見つけたらつぶさないで、ガムテープで静かに押さえ取り除いてください」

豊かな自然に囲まれた老舗旅館「板室温泉大黒屋」(那須塩原市板室)では毎年、春や秋にカメムシの発生が増えるため、客室ごとに注意を喚起するメッセージとガムテープを配備している。

食事などへの配慮から館内では殺虫剤をあまり使わず、ペットボトルを使った手作りトラップを仕掛けるなどして駆除に努めているが、侵入は防ぎきれない。「今年も多いと感じる」と担当者。ガムテープを使って手を汚さず、衛生的に駆除するよう呼びかけているという。

現在、県内で急増するのはナシやモモなどに付く「チャバネアオカメムシ」。県農業総合研究センターによると、5月7日時点で佐野市では平年の71.4倍、宇都宮市西部は18.7倍ものカメムシが発生。県は5月13日、県内全域を対象に注意報を発令した。2020年以来4年ぶりの注意報だ。

下野新聞社が「とちぽ」で実施したアンケートは、1017人から回答を得た。このうち「今年、カメムシを家で見かけた」との回答は723人(71.1%)に上った。また、計546人(53.7%)が「例年に比べ、家でカメムシを見かける機会が増えたと思う」「どちらかというとそう思う」と答えた。

カメムシの種類は国内だけで千種類を超えるともいわれる。中には肉食性でハダニなどを捕食し、農業などで益虫とされるものもあるが、一般的には植物の液を吸い、悪臭を放つ害虫だ。主に高温多湿の環境を好み、春になり暖かくなると越冬した個体が活動を始め、夏にかけて産卵、ふ化して個体数を増やしていく。

センターによると、2023年はカメムシの餌となるスギやヒノキの実が多かった上、温暖化の影響で越冬できた個体数は増加。さらに4〜5月が平年より高温多湿となり、活動が活発化する時季も早まった。

センターの担当者は「例外的に発生数が多い年」と驚く。6月以降も平年より高温が見込まれており、さらに活動が活発化する恐れがあると懸念する。

カメムシは山林や農地だけでなく、街灯や家の明かりに誘われたり越冬場所を求めたりして住宅地にも飛来する。人が直接触れる、カメムシが付着した洗濯物を取り込んだ際に刺激を受けるといった際、身を守ろうとして分泌液を出す。

この分泌液が強烈で、カメムシ自身が死ぬことさえあるといわれる。油分を含むため、手に付着すれば臭いはなかなか取れず、洗濯物はシミになる。

栃木県立博物館によると、液に触れること自体に大きな害はないが、触れた手で目をこすると炎症を引き起こす恐れがある。特に子どもは注意が必要だ。

では、どんな対策を講じればいいのか。

下野新聞社のアンケートに寄せられた対策方法としては、「網戸に虫よけスプレーをかける」「洗濯物は部屋干しする」といった、自宅内に入り込まないようにする回答が目立った。

見つけた場合は「ティッシュやガムテープで取る」「殺虫剤をかける」という人が多かった。県立博物館の担当者が勧めるのは、臭いを防ぐために、棒などにカメムシを止まらせて屋外に逃がす方法。

担当者は「強烈な臭いを出させないためには刺激を与えないこと。慌てて取ろうとすると、刺激を与えて臭いが出る。『危険じゃない』と感じさせることが重要だ」とアドバイスする。