液体水素エンジンGRカローラの更なる進化

液体水素ポンプの耐久性向上

液体水素を昇圧してエンジンに送る「ポンプ」の耐久性を大幅に改善し、無交換で24時間レースの完走を目指す。(昨年の24時間レースでは2回交換)

水素エンジンは、燃料である水素をエンジン内に直接噴射して燃やすことで動力を得ます。液体水素エンジンGRカローラは、燃料の入っているタンクからエンジンまで水素を送る際、ピストンの往復運動によって圧送する(往復動式)ポンプを採用していうる。

このポンプは、発生させる圧力レンジが高いため、往復運動を回転運動に変えてモーターにトルクを伝える「クランク」のベアリング(軸を滑らかに回転させるための部品)やギヤ(歯車)に偏った負荷がかかり、摩耗や劣化が進みやすい状態となっていた。

今回、ポンプの耐久性を向上させるため、Dual-Driveと呼ばれるクランク機構を導入。これによりクランクの両端からモータートルクを入力することが可能となり、バランス良く昇圧ピストンを動かすことができます。その結果、ポンプ耐久性を大幅に上げることに成功した。

異形タンク採用による航続距離の向上

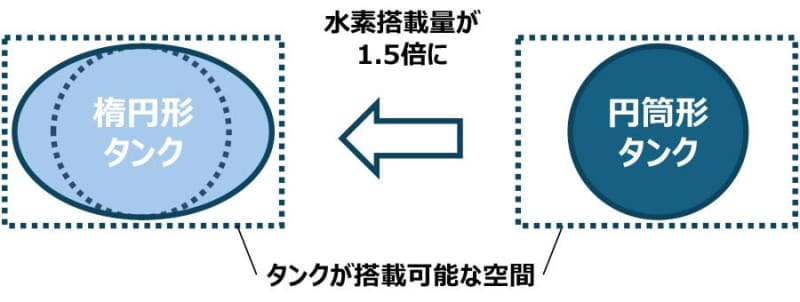

車体に載せる液体水素のタンクの形状を「円筒形」から「異形(楕円形)」へと改良し、液体水素の搭載量が増加し、航続距離の延長を実現した。

気体水素燃料では、高い圧力を均等に分散できるよう円筒形のタンクを使用。一方、液体水素は気体水素よりも低圧のため、タンクを異形化することが可能であり、今回、楕円形へと改良することで車内のスペースを効率よく活用できるようになった。この結果、円筒形タンクの採用時と比べてタンクの容量は1.5倍だ。なお、2022年までの70MPa圧縮の気体水素搭載時と比べると、2倍以上の水素搭載量(航続距離)となっている。

CO2回収装置 工程切り替えの自動化

CO2回収技術とは、内燃機関が持つ「大気を大量に吸気する特徴」と「燃焼により発生する熱」を活用し、CO2回収装置をエンジンルームに装着することで、大気中のCO2を回収する技術のことだ。

具体的には、エアクリーナー入口にCO2を吸着する装置を、その隣にはエンジンオイルの熱によってCO2を脱離する装置を設置する。脱離したCO2は吸着溶液で満たされた小型タンクに回収される。

2023年富士最終戦では、装置内でのCO2の吸着と脱離の工程をメカニックが手動で切り替えていたが、走行中にCO2吸着フィルターをゆっくり回転させることで、吸着と脱離の工程切り替えを自動で繰り返す機構を採用した。

ドライバーズラインナップ

国内レースのSUPER GTやスーパーフォーミュラで監督を務め、スーパーフォーミュラを運営するJRPの会長も担われている近藤 真彦選手、TGR-WRTのチーム代表のヤリ=マティ・ラトバラ選手が富士24時間のドライバーとして参加、MORIZO選手らと共に液体水素エンジンGRカローラでの新たなる挑戦に取り組みます。