加藤路瑛(かとうじえい)さんは、感覚過敏があり、幼いときから日常生活で困る場面が多かったと言います。感覚過敏とは、視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚などの感覚が人一倍過敏に反応することです。加藤さんは、中学2年生のとき自身の経験から感覚過敏の課題解決をめざす、感覚過敏研究所を設立。18歳の現在は、代表取締役社長を務めています。加藤さんに幼児期、小学生のころの感覚過敏の様子について聞きました。

全2回インタビューの1回目です。

ADHDと診断された二男。保育園のお迎え時、先生に「お母さん!」と呼び止められるのがこわかった【発達障害体験談】

靴下の内側のつま先部分の縫い目が痛くて、靴下を嫌がる

加藤さんが「自分は感覚過敏」だと知ったのは、中学1年生のときです。感覚過敏とは、視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚などの感覚が過敏になっていて、日常生活に困難なことがある状態のこと。感覚過敏は発達障害や精神疾患、脳の病気などさまざまな病気や障害の症状としてあらわれるものであり、現時点では明確な治療方法や緩和方法が確立されていません。加藤さんは振り返ってみれば、幼児期から「おや?」と思うことが多々あったと言います。

――加藤さんは、感覚過敏以外で何か特性などはありますか。

加藤さん(以下敬称略) 感覚過敏は発達障害の人に多くみられる症状と言われています。私は小学4年生のときに発達検査を受けていますが、発達障害の診断は出ていません。

――感覚過敏は何歳ごろからありましたか。

加藤 幼いころのことはよく覚えていないのですが、親に聞くと、振り返れば思い当たることは多いと言います。ただ親も、感覚過敏という言葉はもちろん、感覚過敏とはどういう状態なのか知りませんでした。

幼いころは靴下の感触が嫌で、靴下をはかせようとすると抵抗するので、親は私が好きなキャラクターの靴下を買って来て、どうにかはかせようとしていました。

子どものころは何が嫌なのか伝えられなかったのですが、靴下の内側のつま先部分の縫い目が足に触れると小石を踏んだように痛いし、足の裏に靴下が張り付くような感覚が本当に気持ち悪かったんです。そして、それは今も変わりません。

また私は泣き虫で、抱っこをよくせがむ子だったそうです。公園で遊ばせようとして、芝生の上におろすと大泣きするということが何度もあったそうです。靴下同様に、足の感覚が過敏で、地面や芝生に足をつくのが嫌だったのかもしれません。

両親は、そんな僕のことを神経質で臆病な子と思っていたようです。

――幼稚園のころ、食事はどうでしたか?

加藤 味、食感、においが苦手で食べられないものが多かったです。そのため両親は「好き嫌いが多い子」と思っていたようです。

私は出生体重1652gと小さく生まれました。2月の早生まれということもあり、親は「たくさん食べて大きくなってほしい!」と思っていたようです。親は私が好きな戦隊ものの人形をテーブルに置いて、その人形に食べさせるふりをしてから、「次は路瑛の番だよ~」と言って、食べさせるなど、いろいろ工夫したようです。でも親が思うようには、食べませんでした。

給食でなんとか食べられるのは白米と牛乳。先生に「もういいよ」と言われるのを待つ毎日

加藤さんが小学生のとき、感覚過敏で最もつらかったのが給食の時間です。

――小学生のとき、感覚過敏でつらかったことを教えてください。

加藤 とにかく給食の時間がつらかったです。教室中にいろいろな食べ物のにおいが充満して気持ち悪くなるんです。味や食感が苦手で食べられないものも多かったです。

小学校の給食で、なんとか頑張って食べられたのは牛乳と白米です。みんなは食べ終わって、休み時間遊んだりしているのに、私は1人で給食を食べ続けていました。担任の先生に「もういいよ」と言ってもらえるのをひたすら待っているような毎日でした。

――家庭での食事は、どうしていたのでしょうか?

加藤 食べられたのは白米、チャーハン、からあげ、ギョーザ、ハンバーグ、ラーメン、フライドポテト、大根のみそ汁、ざるそばなど決まっていました。親は私が食べられるメニューを順番に作ってくれていた感じです。

これは現在でもほぼ同じです。成長すれば食べられるものは増えるという人もいますが、18歳になった今も食べられるものは増えていません。ただ、ヨーグルトや食パンなど少し増えています。

外食は今もほぼできず、ホテルに泊まるときなど外で食べる必要があるときは、コンビニで塩むすびを買って食べることが多いです。少しでも食べられるものがあって本当によかったです。

子ども時代は、食事は与えられることが多く、自分で選べることがほぼありません。「もっと食べなさい」「残さず食べなさい」と言われていたころは、本当につらかったです。

――サプリなどで栄養補給をしているのでしょうか。

加藤 親はサプリメントを何度か試みていましたが、サプリメントのにおいが苦手で継続はできませんでした。栄養面は心配されることもありますが、それなりに身体も成長することができました。

音にも過敏。かん高い笑い声や、静かな教室に響く鉛筆の音が苦手

加藤さんは食事や給食のときなど、食べ物だけに困っていたわけではありません。

――小学生のころ、友だちと同じ遊びをすることはできましたか?

加藤 聴覚も過敏で、騒がしい場所が苦手なんです。休み時間の騒ぐ声やかん高い笑い声などを聞くと頭が痛くなります。

私が通っていた小学校は、休み時間は必ず校庭で遊ばなくてはいけなかったんです。そのためその時間は校庭の隅など、なるべく静かな場所を見つけて、そこで静かに過ごすことが多かったです。でも一緒に静かに遊ぶ友だちはいました。

――聴覚過敏というと、ほかにはどのような音がつらいのでしょうか。ゲームの音などでしょうか?

加藤 騒がしさだけでなく、テストのときなど静かな教室に、鉛筆で書く音が響くのも苦手です。

ゲームは自分で音量を調節できるので大丈夫です。ただゲームセンターのように騒がしい場所は長時間いるとつらくなります。

幼いころ、両親は私を喜ばせるためにテーマパークに連れて行ってくれたのですが、テーマパークは私にとっては音もうるさいし、いたるところでポップコーンなどの食べ物のにおいがしてつらい場所です。

あまり覚えていないのですが、5歳の誕生日に両親が「テーマパークに行こう」と誘ってくれたときは、「行きたくない」と断ったそうです。一般的には楽しい場所と言われるテーマパークも音や光が苦手な感覚過敏の人にはつらい場所になる可能性があります。感覚や感性はだれもが違っていて、好きな場所も多様であるとも言えますね。

私は、中学生になるまでは自分が感覚過敏であることも知らず、自分の不快感や生きづらさを伝える言葉も方法も持っていなかったので「何か嫌」としか表現できませんでした。わがままな子どもと思われることも多かったと思うのです。

お話・写真提供/加藤路瑛さん 取材・文/麻生珠恵 たまひよONLINE編集部

感覚過敏は、病気ではなく特性です。加藤さんは、子どものころを振り返ってみると「給食をみんなと同じ場所で食べる、休み時間はみんなで校庭で遊ぶなど、“みんなと同じ”ことをしなくてはいけなくて、感覚過敏でつらいと思っても選択肢がないことが苦しかった」と言います。

2回目のインタビューでは、加藤さんが感覚過敏と知ったきっかけと親子で起業したときのことを聞きます。

「たまひよ 家族を考える」では、すべての赤ちゃんや家族にとって、よりよい社会・環境となることを目指してさまざまな課題を取材し、発信していきます。

●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。

●記事の内容は2024年5月の情報であり、現在と異なる場合があります。

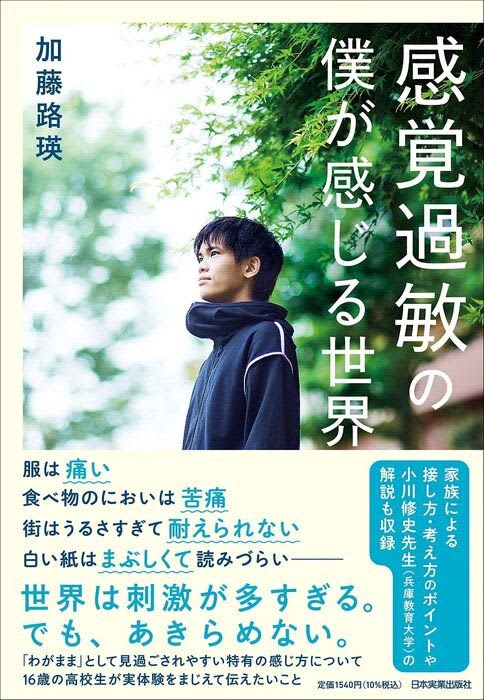

『感覚過敏の僕が感じる世界』

感覚過敏の著者が、感覚過敏特有の感じ方や困ること、学校でのサポートなどをわかりやすく紹介。著者の母の思い・子育てへの考え方や専門家の解説も掲載。加藤路瑛著/1540円(日本実業出版社)