フランスの子ども家庭福祉分野の情報を、日本に伝える活動を続けている安發明子さん。フランスで日本人男性と結婚し、7歳の女の子を子育て中です。

結婚せずに親になるカップルが多いという、フランスの夫婦・子育て事情について聞きました。

全3回のインタビューの3回目です。

卵巣の病気でフランスでの不妊治療を選択。「不幸せな気持ちになったらやめる」という医師の言葉が心の支えに【フランス福祉の研究者】

結婚しなくても不利になることはない制度だから、結婚しないカップルが多い

――フランスでは結婚せずに子どもを迎え、育てるカップルが多いと聞きます。

安發さん(以下敬称略) フランスの子どもの6割は、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた「婚外子」です。結婚という形を取らなくても、子どもが不利になることがないから、「子どもがほしいから結婚しよう」「子どもができたから籍を入れよう」という考え方はしないようです。

私たち夫婦は結婚していますが、それは私も夫も日本国籍だから。ビザの申請など実務的なことが、夫婦になったほうがスムーズにできるからです。

――妊娠中に父親である男性がいなくなったりして母親だけが負担を負う、ということはないのでしょうか。

安發 妊娠した場合、男性に父親になることを求めることができる制度があります。母親が希望すれば、男性の認知を裁判所に求めることができるんです。

裁判所の出頭命令やDNA鑑定を拒否した男性は、強制的に父親と認定されます。そして養育費の支払い義務が発生し、子どもが18歳になるまで給与から天引きされます。

――女性はどうですか。

安發 女性は自分が産んだ子どもを認知するか選ぶことができ、認知しないと決めた場合、その子どもは国が保護し、養子縁組が可能になります。

就労時間を調整できるから、子育てを理由に仕事を辞める人は見かけない

――「経済的なことを考えると離婚できない」と、我慢して結婚生活を続ける女性が、日本には少なからずいます。

安發 フランスには「仮面夫婦」という言葉はないし、説明したらびっくりされます。

フランスでは母親1人で子どもを育てることになったとしても、家庭の経済的な状況が子どもを直撃しない社会保障があります。3歳~16歳の義務教育はもちろん、大学・大学院・専門学校も学費は基本的に無料。登録料など必要な場合も年間3万円程度です。親の収入に関係なく、子どもが望む教育を受けることができるんです。

親自身も生活保護を受けながら美容師の専門学校に入学するなど、経済的にも自立しキャリア形成できるよう、せかされず考えることができます。

また、虐待のような極端に悪化した親子関係は福祉の失敗と考えられ、長期欠席などは、学校側に家族を支え、子どもに合ったよい方法を見つける責任があるとされています。国に任された専門職が、子どもの権利を保障する方法を実現するという役割を担っていて、親も子も社会の中で孤立することがないよう取り組まれているんです。

ただ、2人で1人の子どもを育てるのと、1人で3人の子どもを育てるのでは、いくらサポートが利用できるとはいえ、同じ子育て経験ではないのは確かです。

――フランスは共働き家庭が多いですか。

安發 都市部と地方では違うと思いますが、私はパリに住んでいることもあり、子どもができたから仕事を辞めるという選択をした女性は、まわりにはいません。

フランスでは週35時間、年間258日の労働ということが雇用契約書に書かれていて、少しでも超過すると雇用主は高額の残業代を支払わなければいけないので、残業はありません。万一サービス残業をさせたら、雇用主は罰せられます。

また、子どもが小さいうちは時短勤務で働き、成長したらフルタイムに戻るなど、働き方も自由に選べます。働き方をライフステージに合わせて調整できるうえ、男女ともにフルタイムで働いても平均18時には帰宅しているという統計があります。日本は男性の平均帰宅時間は20時だそうです。日本はフルタイムが長いので、夫婦両方がフルタイムだと子育てが大変になります。

フランスの子育て環境を変えたのは女性たちの声。日本でもきっとできるはず!!

――パパが子育てしやすい環境も整っているのでしょうか。

安發 男性産休は28日で、一定期間取らないと雇用主が罰金の対象に。子どもが産まれたら、父親も赤ちゃんとしっかり向き合う時間を作れます。

また、先ほどお話ししたように、女性も男性も平均帰宅時間は18時。子どもをお迎えに行き、買い物をして料理をして、子どもが寝る準備をして・・・と、産休後も子どものケアと教育に携わる時間が女性と同じだけあります。たとえば、休日の午前の公園に子どもと一緒にいるのは、パパのほうが多いですね。子どもの具合が悪いとき、パパが仕事を休むのもごく普通のことです。

――今のようなフランスの子育て支援のシステムはいつごろできたのでしょう か。

安發 フランスも1960年くらいまでは女性の子育て負担が大きく、日本とそう変わらない状況でした。それを一気に変えたのはシモーヌ・ヴェイユという女性で、1974年に保健大臣になった彼女は4年の間に、フランスの子育て環境を改善する政策を、次々に打ち出したんです。その流れの中で、国会議員の男女を同数にすることや、公務員の管理職の女性の割合を引き上げるなどのしくみの土台を作ったので、女性たちが政策決定に参加するようになりました。

――それほど長い歴史があるわけではないんですね。フランスのように子育て環境を変えるために、私たちにできることはあるでしょうか。

安發 日本では、「政治は政治家がするもの」と思っている人が多いのではないでしょうか。

実際には、私たちみんなの1日の行動が政治的アクションなのです。

子育て中の親たちにいたわりの言葉をかける、手助けの提案をする、あるいは「子育て中にこんなサポートがあったらいいのに」と話題にする、などです。

また、「虐待は親が悪いのではなく、サポートする方法があるのではないか」と、意見を言うことなども政治的アクションです。

意見を言わないことは、現状維持に加担しているのと同じです。「自分が我慢すればいい」と思っていたら、ほかの人にも、さらに次の世代にも、我慢させることになります。

また、「自分だけなんとか切り抜けられればいい」と考えていたら、自己責任を他者に求める社会になっていってしまいます。だれもが当然のように守られ、幸せに生きられる社会を作るには、子どもたちや1人親家庭、大変な思いをしている人たちのことを知り、みんなで話題にしていく。

SNSで情報を共有したりして、めざしたい社会のイメージを共有していくことが大事だと思っています。

お話・写真提供/安發明子さん 取材・文/東裕美、たまひよONLINE編集部

子どもに代わって謝ったら、夫に「なぜ君が謝るの?」と注意されたことも。自立した子どもにするフランス流子育てとは【体験談】

今のフランスの子育て環境は、女性たちが声を上げて築いてきたものだそう。 日本をもっと楽しく安心して子育てできる国にするために、今、私たちにできることはたくさんあります。

安發明子さん(あわあきこ)

PROFILE

フランス子ども家庭福祉研究者。一橋大学社会学部卒業。フランス国立社会科学高等研究院健康社会政策学修士、社会学修士。大学生時代に日本全国とスイスで児童保護分野の機関のフィールドワーク調査を行い、日本とスイスの子どものライフヒストリーを描いた『親なき子』(ペンネーム:島津あき 金曜日発行)を出版。卒業後、生活保護ワーカーとして働いたのち2011年渡仏。フランスの子ども家庭福祉分野の調査をしながら日本に発信。フランスで妊娠・出産し、日本人の夫、7歳の娘と暮らす。

●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。

●記事の内容は2024年5月の情報であり、現在と異なる場合があります。

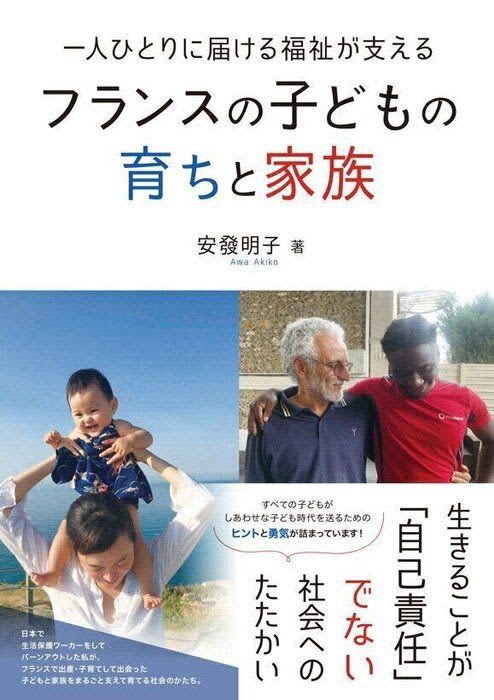

『一人ひとりに届ける福祉が支える フランスの子どもの育ちと家族』

自身も経験したフランスでの妊娠・出産、子育て。そこには子どもと家族を丸ごと支えて育てる、社会のかたちがあった。「親をすることは簡単ではない」という考えをベースにしたフランスのさまざまな取り組みを、援助職・研究者のまなざしと親の立場で紹介。安發明子著/1800円+税(かもがわ出版)