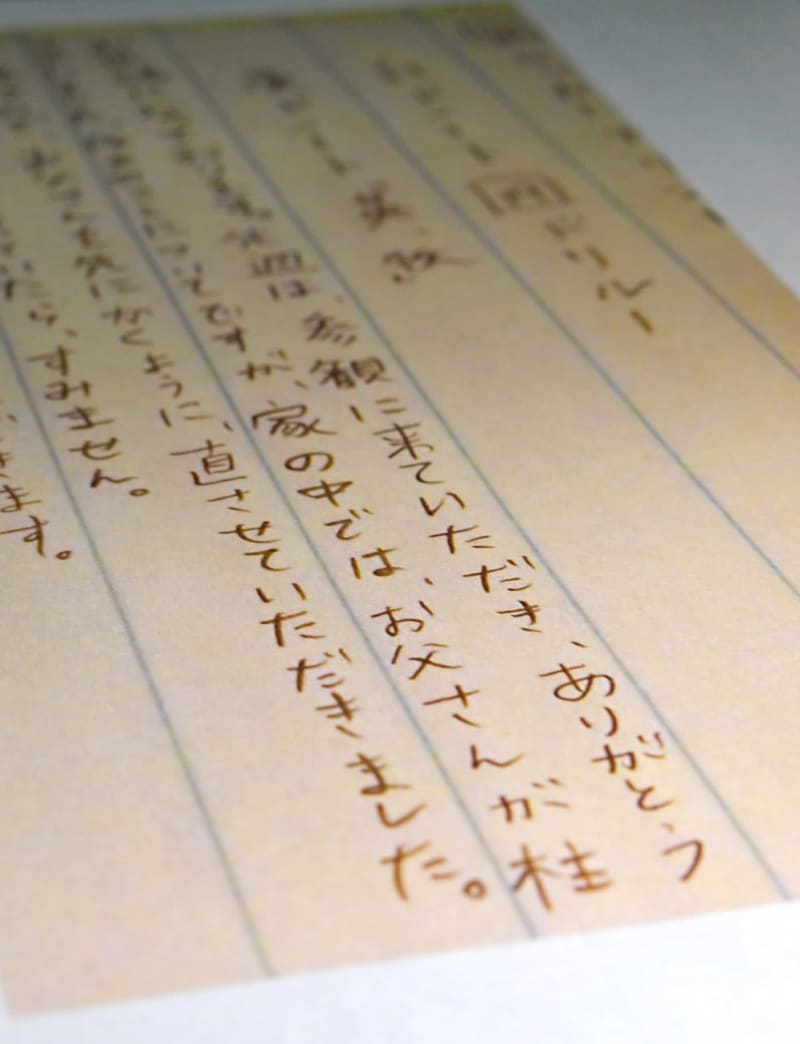

「家の中では、お父さんが柱だと思うので、お父さんを先にかくように、直させていただきました」。滋賀県内のある小学校で数年前、親への感謝をテーマに児童が書いた作文に対し、担任が連絡帳に記した一言だ。家族の在り方や働き方が多様化している現代社会だが、「男性は一家の大黒柱として外で稼ぎ、女性は家庭を守るもの」という性別役割分担意識がなお残っているのか、と驚かされた。

父はサラリーマン、母は専業主婦という家庭で育った私がこの表現に違和感を覚えたのは、時代の変化に伴って自分の価値観も変容したからだと思う。ただ、全てが更新済みとは残念ながら言いがたい。ふとした瞬間に自分の無意識の偏見に気付き、ハッとすることは今でも少なくない。国際女性デー(3月8日)に合わせた企画では、自身の固定観念や思い込みを出発点に、性教育と家庭科をテーマに取り上げた。取材を通して印象に残った言葉を改めて紹介したい。

「生殖に関わる生理は、女性だけの問題ではない。違いを理解した上で相手を思いやって接することは、良い人間関係を築くことにつながる」(NPO法人「お客様がいらっしゃいました.」の河野有里子代表)

性教育について学んだ記憶は薄く、独身時代は「妊娠や出産のない男性はあまり関わらなくてもいい」とどこか人ごとのように感じていた。娘が小学校中学年を迎える中、父親として異性の生理現象についてあまりに無知だったことに気付いた。生殖は男女ともに関わることで全員が当事者のはず。自分自身を守り、相手と良好な関係を築くため性教育をオープンに学べる場がもっと必要だ。

「皆がなりたいものになればいいというシンプルな話。実力と違う部分で断念するのはもったいない」「自分が存在するだけで影響がある」(南丹高で家庭科を担当する森津伸明教諭)

森津教諭に取材する前、丹後地方で男性の家庭科教員に初めて出会った。家庭科の守備範囲は衣食住からライフプラン、資産形成と広く、話を聞くにつれて「女子の教科」という印象は薄らいだのを覚えている。森津教諭はもともと調理実習やお菓子作りが好きで高校の家庭科教員になった。興味や関心は人それぞれ。世間の目など気にせず突き進むという信念を体現する姿に力強さと頼もしさを感じた。きっと次代を担う生徒たちの道しるべにもなるだろう。

冒頭の話には続きがある。後日、「先生の間違いでした」と担任が誤りを認め、皆の前で謝罪した。子どもたちはそうした姿に驚き感心したという。価値観は覆され移ろうもの。変化を恐れず謙虚に学ぶ姿勢を忘れずにいたい。そんなきっかけとなる記事を届けられればと思う。