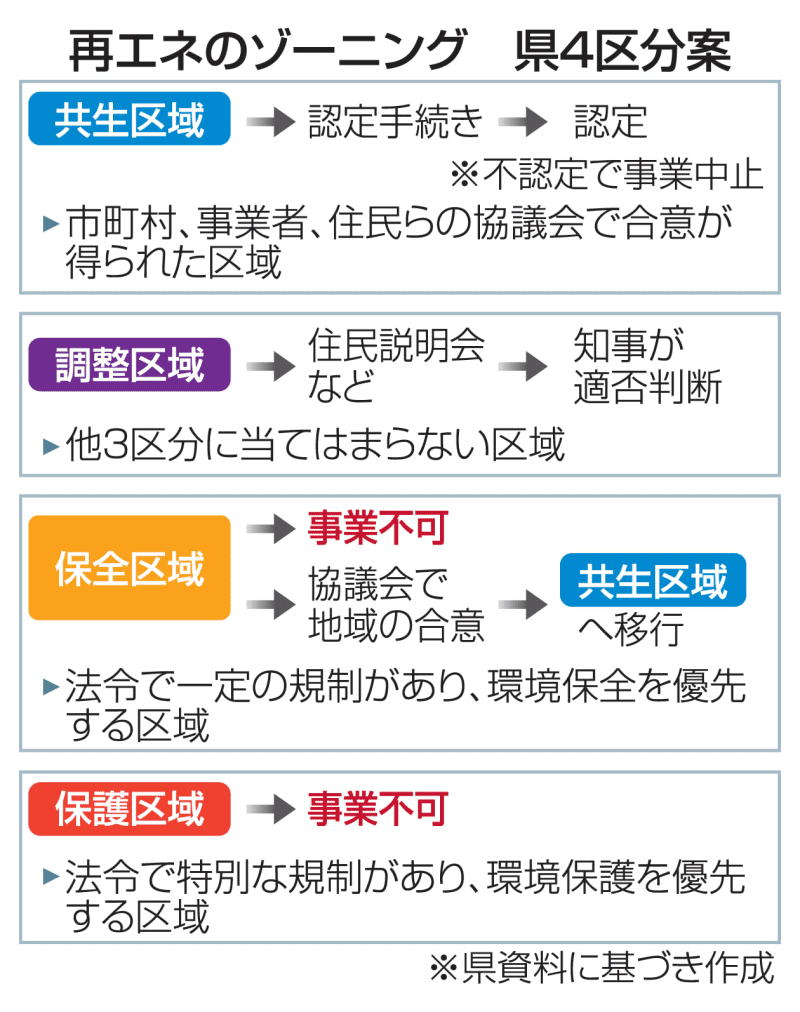

青森県は29日、自然環境と再生可能エネルギーの共生に向けた制度を検討する第2回有識者会議を青森市内で開いた。再エネ施設の立地について地域を区分けする「ゾーニング」を巡り、再エネ事業に地域の合意が得られた「共生区域」や、住民説明会などを踏まえて知事が事業計画の適否を判断する「調整区域」といった4区分案を提示。環境を優先し事業不可と位置づける2区分のうち、「保全区域」は地域の合意が得られた場合には事業が可能となるとの例外規定も示した。

対象とする再エネは陸上風力発電と太陽光発電で、環境影響評価(アセスメント)の対象ではない小規模な施設も含めて検討中。

共生区域は、市町村や事業者、住民らで構成する協議会が合意した再エネ促進エリアを想定。手続きを踏んで事業計画の認定を受ければ実施の方向で進む。一方、法令で特別な規制があって事業不可の「保護区域」は、一例として、自然公園法の特別保護地区に該当する岩木山の山頂付近などを念頭に置く。

保全区域も法令で一定の規制があり、原則として事業不可。ただし、協議会などによって地域の合意が得られた場合は共生区域と同じ位置付けとなり、事業化への道が開ける仕組みだ。

会議では有識者から「個別の事業に対し、協議会に事実上、強い権限を持たせることになる」として慎重な検討を求める意見が出た。共生区域への移行に知事の関与は明記されていないが、宮下宗一郎知事は「知事が最終決定権限を持つかどうかも含めて議論を深めたい」と述べた。

調整区域は、住民説明会の開催など地元意見を踏まえ、事業者が計画を調整し、知事が適否を判断する制度設計を検討。風況の良い青森県は陸上風力で全国トップクラスの発電量を誇るが、事業計画に自治体の意見を直接反映できない現状に、宮下知事が「制度上の欠陥」と指摘した経緯がある。

各区分に該当する地域については7月上旬の第3回会合で示す方針。県は2024年度中の共生条例制定を目指す。