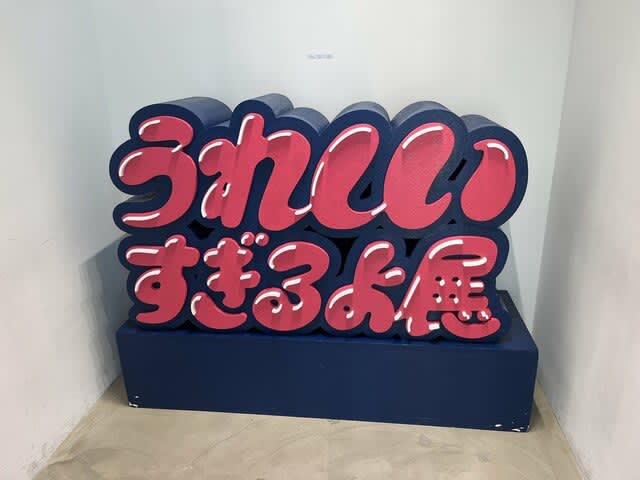

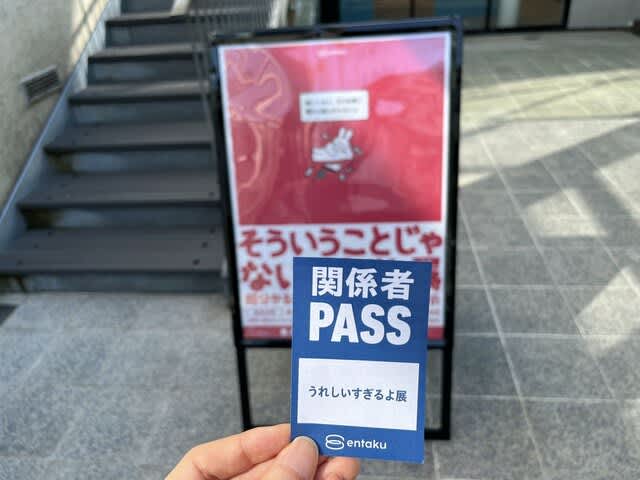

客に対して店員がタメ口で接客するというコンセプトが話題を呼んだ『友達がやってるカフェ/バー』や、日常で見かける“いい人の光景”を集めた『いい人すぎるよ展』など、次々と“バズる”企画を世に送り出しているクリエイティブ集団entaku。

この話題のクリエイティブ集団が、『いい人すぎるよ展』シリーズの新作となる『うれしいすぎるよ展+そういうことじゃないんだよ展』を4月から東名阪で開催。名古屋では5月19日、大阪では5月20日で終了したこの展示会だが、東京では神宮前の「MIL GALLERY JINGUMAE」で6月2日まで開催中だ。この新作展示は、日常に潜むちょっとした“うれしい瞬間”や、思わず「そういうことじゃないんだよ!」と突っ込みたくなる瞬間を、イラストや写真などさまざまな形で表現。

SNSでは《平日なのに激混み。共感の嵐すぎてめちゃくちゃ写真撮ってきた》《わかる…!の連発で友達とめっちゃ盛り上がった》《一緒に行った人とはやっぱり共感しあいたくなる。楽しかった!》など、今回も大盛り上がりの様相だ。

実際に、平日の昼でも会場はかなりの混雑ぶりだったが、なぜこれほどまでに支持を得ているのか。若者研究の第一人者でマーケティングアナリストとしても活躍する芝浦工業大学デザイン工学部教授の原田曜平氏に弊サイトでは話を聞いた。

「私が話を聞いた学生たちは、口をそろえて“解像度が高い”と話していますね。要はすごく細かくてリアリティが非常にあるということですが、『友達がやってるカフェ/バー』なんかも、実際に友達との距離感をすごくリアルに表現していたことが人気でした。今回の展示も、見ている側が“あるある”と共感できる要素が強く、リアリティがあるところが人気の要因でしょう」(原田氏)

また、写真撮影OKの展示だからこその強みもある。

「Z世代は、無加工のリアルな日常を共有する『BeReal』や、インスタグラムのサブアカウントのような、親しい友人とつながる用のSNSもやっています。そうしたSNSにもわざわざ載せないような、些細な“日常の気づき”が展示されているのがいいと、学生たちは話していました」(前同)

自分が共感した展示の写真をSNSに上げることで、友人からSNSへとリアクションが来る。そうすることで、友人と同じ価値観を共有できるというわけだ。

「コミュニケーションを取るきっかけにもなりますよね。コロナ渦を経て、若者の間でコミュニケーション欲求が高まっているのも人気の背景として大きいのかもしれません」(同)

■“あるある”を通して自己分析し、コミュニケーションのきっかけに

日常の“あるある”を描いたことで、SNS世代の支持を得た『うれしいすぎるよ展+そういうことじゃないんだよ展』。人気の背景には近年の“自己診断”ブームも関連しているようだ。

「韓国で大人気となった性格診断テスト『MBTI診断』は16ある性格タイプの内、自分がどれに該当するのかを教えてくれる。日本でも10~20代を中心に浸透していますが、同診断テストは、“自分は○型です”と示すことが、初対面の人との会話のきっかけにもなってくるのです」(前出の原田氏)

同じようにコミュニケーションツールとしての役割が『いい人すぎるよ展』にもあるのだとか。

「共感や会話の糸口としての役割が、『いい人すぎるよ展』シリーズにはあるのではと。“こんなの飾ってたよ”と他の人に気軽に話したくなる魅力がある。また、取り上げられる“あるある”を通して自己分析する学生もけっこういたようです。たとえば『いい人すぎるよ展』では、自分ができていない“あるある”を見ると、“自分は『いい人』にはまだまだなんだ”と反省してしまう人も」(前同)

この自己分析要素が、今回の『うれしいすぎるよ展』の人気をさらに高めている側面もあるようだ。

「ただ、もし『ちょっとイヤな瞬間展』のようなものがあったら、自分が当てはまる“あるある”があるかもしれないと思って学生たちは行くのが怖いそう。その点、『うれしいすぎるよ展』は自分がうれしいと感じる瞬間にフォーカスしているため、安心して見ることができるのでしょう」(同)

加工された非日常ではなく、誰もが共感できる日常のひとコマ。体験するだけでなくSNSでシェアすることによって価値観を共有し、ポジティブなコミュニケーションも生まれる。そんな瞬間が生まれる空間は、今後も若者の心をしっかりとつかんで離さないだろう。