妊娠するけれど流産を繰り返す人、体外受精で胚を子宮に戻してもなかなか妊娠しない人にはPGT-Aという検査が一つの選択肢になります。どんな検査なのか、認定遺伝カウンセラー®の笠島道子さんに、出産ジャーナリストの河合 蘭さんが話を聞きました。

聞き手

河合蘭 さん

PROFILE:1986年より出産、不妊治療、新生児医療に関する取材・執筆活動をスタート。東京医科歯科大学、日本赤十字社助産師学校で非常勤講師も務める。2016年、著書『出生前診断-出産ジャーナリストが見つめた現状と未来』で科学ジャーナリスト賞を受賞。その他の著書に『未妊-「産む」と決められない』『卵子老化の真実』など。http://www.kawairan.com

お話を聞いた先生

笠島道子さん(かさじまみちこ)

PROFILE:1970年から24年間北里大学病院の臨床検査部で染色体検査に従事。在職中にJAICAの医療協力派遣専門家としてアルジェリアに1年間赴任。1995年から2年間メルボルン大学Reproductive Biology Unitで生殖医療を学ぶ。栃木県の生殖医療専門の中央クリニックで染色体検査の指導と胚の染色体分析に従事。2008年認定遺伝カウンセラーの資格を取得後、京野アートクリニック仙台・高輪、ファティリティクリニック東京、永井マザーズホスピタル、真島クリニックの遺伝カウンセリングを担当。

【遺伝カウンセラーに聞く】高年出産だと、染色体異常がどのくらい増えるの?

子宮に戻す前に、受精卵の染色体を調べる

――着床前検査はどんな検査ですか。

笠島 着床前検査は、体外受精による受精卵を「胚盤胞(はいばんほう)」と呼ばれる段階まで育て、そこで胚盤胞の壁に少し穴をあけて5~6細胞を採り染色体異常がないかどうかを調べる検査です。

胚盤胞になると、細胞の数は100細胞くらいになっていて、赤ちゃんになる細胞と胎盤になる細胞に分化しています。着床前検査で採る細胞は胎盤になるほうで、これくらいの数の細胞を採っても、胚の成長にはほとんど影響を与えないと考えられています。

――だれが受けられる検査でしょうか。

笠島 着床前検査は3種類あり、それぞれに規定があります。特定の遺伝性疾患が心配な方が受ける「PGT-M」は学会の審査が必要です。「PGT-SR」は均衡型構造異常と呼ばれる染色体の変化を持つ夫婦が対象となる検査です。

そして、受ける人の数が圧倒的に多いのが「PGT-A」というタイプの着床前検査です。体外受精の反復不成功(2回以上)もしくは反復流産(2回以上)の人が対象になります。ここからは「PGT-A」について、お話ししていきましょう。

――どのようなメリットがありますか。

笠島 子宮に胚を戻しても妊娠しないとき、その理由の大半が胚の染色体異常だということがわかっています。ですから染色体異常の有無を調べれば、妊娠の可能性がない胚を子宮に戻さずにすみます。染色体が正常な胚だけを子宮に戻すことができれば、胚移植で妊娠できなかったり、流産したりする確率が大きく下がり、早く妊娠できる可能性があります。

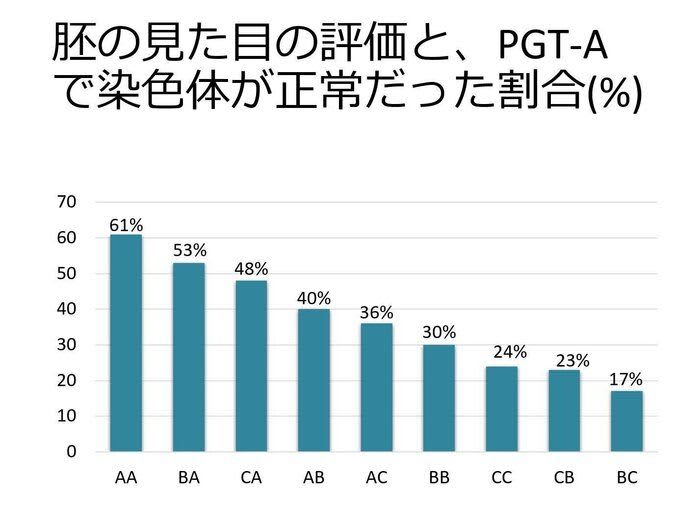

通常の体外受精では、見た目のきれいさなどで胚のグレードを判断していますが、それでわかることは限られています。下のグラフ「胚の見た目の評価と、PGT-Aで染色体が正常だった割合」を見てください。ここでは、胚は、赤ちゃんになる細胞と胎盤になる細胞が三段階で評価されています。これでわかるように「AA(赤ちゃんになる細胞がA評価、胎盤になる細胞もA評価)」のように、見た目の評価が最もよい胚でも、染色体が正常なものばかりではありません。逆に、C評価がついた評価の低い胚でも、染色体が正常な胚もあります。

――年齢が高い人にとっては、治療がスピーディーに進むのはとても助かります。ところが、この検査は保険診療になりませんでした。

笠島 そうなのです。日本生殖医学会が作成したガイドラインでは、PGT-Aは高く評価されました。ですから学術的には有効性が認められたのですが、国は、この検査を保険診療として認めませんでした。そして、自由診療の検査を受けると、保険で体外受精を受けられません(混合診療の禁止)。

PGT-Aは、検査費用が1個あたり10万円くらいかかります。その上に自費で体外受精を受けなくてはならず、保険適用前にあった自治体の助成金もなくなってしまったので、治療費は大変な金額になってしまいます。ですから、保険適用拡大以降、PGT-Aを受ける人は大幅に減っています。

ただPGT-Aは、施設限定で保険診療との併用を認める「先進医療B」にはなり、大阪大学などごく一部の施設では、保険診療との併用が可能になりました。先進医療としてPGT-Aができる施設が全国に増えることが待たれます。

先進医療になったものは、やがては保険適用になることが多いです。

PGT-Aがとくに向いている人は?

――期待されるPGT-Aですが、この検査にもデメリットはあると思います。どんなことに気をつけるべきでしょうか。

笠島 まず、PGT-Aを行うには、受精卵が胚盤胞にまで発育する必要があるということです。女性の年齢が高くなるとともに採れる卵子の数は減り、検査できる胚盤胞の数も少なくなります。胚盤胞ができて調べられても、その数が少ないと、染色体異常のない胚は一つも見つからないこともあります。

――PGT-Aは、どんな人に向いていると思いますか。

笠島 高年齢で胚盤胞が比較的多くできる人にとって、PGT-Aは有効であると言われています。

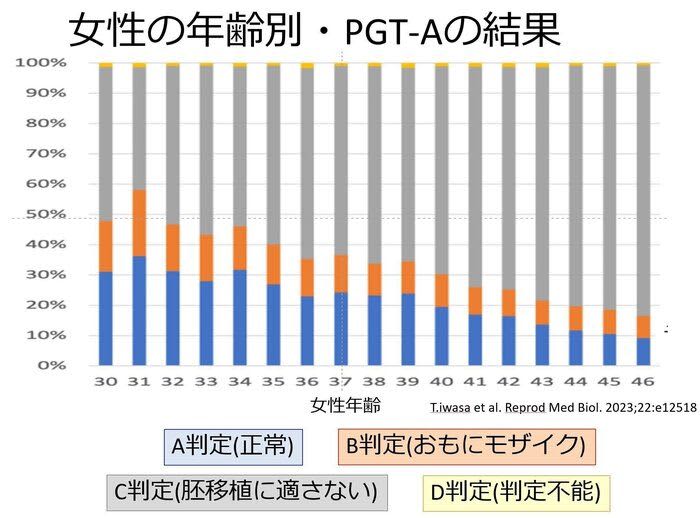

若い人が検査をすることもありますが、若ければ正常な胚が多いのでPGT-Aをする必要性は比較的低いと思います。上の報告でも、32歳では染色体異常の数に異常のある胚は23%で、4個に3個は正常でした。

――PGT-Aを行うこと自体にリスクはないのでしょうか。

笠島 そのリスクについては、いろいろと議論されているところです。

PGT-Aを行った胚移植は、染色体が正常な胚だけを子宮に戻しているので、妊娠率は60~70%と高いのですが、着床しないこともあります。また妊娠しても10%前後の流産があります。母体側の原因なのか、胚盤胞の一部を採ったことが影響しているのかなどその原因は明らかになってません。さらにPGT-Aによる長期的な影響など、今後わかってくる新事実があるのかもしれません。

難しいのは、正常な細胞とそうではない細胞が混ざって「モザイク」になっている場合

――検査の正確さはどうなのでしょうか。

笠島 PGT-Aは細胞を胚盤胞から5~6細胞採って調べますが、その中に正常な細胞と異常な細胞が混ざっていることが少なくありません。これは「モザイク」と呼ばれ、PGT-Aのとても悩ましいところです。

――PGT-Aでモザイクとされたら、どうするのですか。

笠島 PGT-Aが始まったころはモザイク胚は廃棄されていました。しかし、もしかしたら、たまたまとってきたその部分だけがモザイクだった可能性もあります。やがて「モザイク胚を戻したら正常な子どもが生まれた」という報告が出てきて、今では、モザイク胚は子宮に戻す傾向にあります。背景には、正常胚が一つも得られない人が多いという事情もあるでしょう。

そのかわり、モザイク胚を戻して妊娠した人は、妊娠後の出生前検査を受けることが多いです。元気な子が生まれることを期待できますが、遺伝カウンセリングで十分に説明を受けて判断してほしいと思います。

――モザイク胚が出る率はどれくらいありますか。

笠島 特別臨床研究の報告にもありますが、30代後半でPGT-Aを受けた場合、10%程度の確率でモザイク胚があります。若い人は、モザイク胚が占める割合が全体の2割くらいで多めですが、この人たちは正常胚が多いのでモザイク胚を使うのは後回しになります。

――PGT-Aは、胎盤の細胞を採っています。その染色体が、赤ちゃんの細胞と本当に同じなのかも気になります。

笠島 そこも、盛んに議論されているところです。

赤ちゃん側の細胞も胎盤の細胞も、もとはたった一つの細胞(受精卵)なので、その遺伝情報はまったく同じはずです。だからPGT-Aという検査が成立しているのですが、現実にはどうかというと、常に同じとは言いきれません。

胎盤の細胞のほうが、赤ちゃんの細胞よりモザイクになりやすいと言われています。生体には、異常な細胞を排除していく「自己修復機能」が備わっています。その力が、どうやら、赤ちゃんになる細胞のほうが強いようなのです。細胞たちには、異常な細胞を除き、正常な細胞だけをそろえて赤ちゃんの体を作っていく、驚くべき力があるのですね。

――モザイク胚を戻しても元気な赤ちゃんが生まれることが多いのは、妊娠中にその自己修復機能が働いているのでしょうか。

笠島 その可能性はあります。もしくは検査時点ですでに、赤ちゃんの細胞は修復されていて、胎盤のほうにだけ異常な細胞が残っているということかもしれません。

PGT-Aは、たった5~6個の、胎盤の細胞の検査ですので、「それで胎盤全体のことがわかるのか」「その情報は赤ちゃんと同じなのか」そして「細胞は妊娠中に変わるか」といったことを考えながら結果を判断していく必要があります。

――PGT-Aはどこで受けられますか。

笠島 日本産科婦人科学会のウェブサイトで探すことができます。検査を実際に検討する際は、遺伝カウンセリングを、ぜひ活用してください。

お話/笠島道子さん 取材・文/河合 蘭 構成/たまひよONLINE編集部 取材協力/京野アートクリニック高輪

巨大地震と停電。そのとき、体外受精の現場は? ~3.11 を経験した不妊治療クリニックに聞く~

ミクロの世界である受精卵をイメージすることができたインタビューでした。体外受精や流産を何回も繰り返すのは、つらいこと。国は、子どもを産みたいのに産めない人たちのことをもっと知って、早く、この検査を全国で保険診療と併用できるようにしてほしいと思います。

笠島道子さん(かさじまみちこ)

PROFILE

1970年から24年間北里大学病院の臨床検査部で染色体検査に従事。在職中にJAICAの医療協力派遣専門家としてアルジェリアに1年間赴任。1995年から2年間メルボルン大学Reproductive Biology Unitで生殖医療を学ぶ。栃木県の生殖医療専門の中央クリニックで染色体検査の指導と胚の染色体分析に従事。2008年認定遺伝カウンセラーの資格を取得後、京野アートクリニック仙台・高輪、ファティリティクリニック東京、永井マザーズホスピタル、真島クリニックの遺伝カウンセリングを担当。