6月1日(土)、歌舞伎座「六月大歌舞伎」が開幕した。

「六月大歌舞伎」では中村時蔵が初代中村萬壽(まんじゅ)、時蔵の長男・中村梅枝が六代目中村時蔵をそれぞれ襲名し、梅枝の長男・小川大晴(ひろはる)が五代目中村梅枝として、中村獅童の長男・小川陽喜が初代中村陽喜(はるき)、次男・夏幹が初代中村夏幹(なつき)として初舞台を勤める。萬屋の襲名・初舞台に所縁の出演者が揃うめでたい公演のオフィシャルレポートが届いた。

昼の部は、『上州土産百両首(じょうしゅうみやげひゃくりょうくび)』で幕開け。米国の作家オー・ヘンリーの短編小説にヒントを得て、劇作家・川村花菱が相手を思う気持ちを丹念に描いた、昭和8(1933)年初演の感動作だ。

偶然の再会を喜ぶ幼馴染の正太郎(中村獅童)と牙次郎(尾上菊之助)。しかし、ふたりは互いの懐から財布を抜き取って掏摸(すり)を働いてしまったことを嘆き、これからは堅気となって真面目に生きることを美しい月夜に照らされた浅草・聖天様の森で誓い合い、十年後の再会を約束する。十年の間、流れ着いた先の上州の地で板前としてこつこつと働き、牙次郎のために金を蓄えていた正太郎は料亭の一人娘のおそで(中村米吉)からも慕われていた。ふたりの仲睦まじい姿に客席の温度も上がる。しかし、昔馴染みの金的の与一(中村錦之助)と一緒に現れた三次(中村隼人)に正太郎は強請られると……。一方の牙次郎も心を入れ替え、隼の勘次(中村歌六)のもとで岡っ引きとして働いているが、ドジな性分は変わらず。遂に迎えた十年目の再会の日、あの夜と同じ月夜に照らされたふたりを待つ運命とは……。

「(萬屋)錦之介の叔父も演じたことのある役。とても良い話ですし、菊之助さんと歌舞伎座でかっぷり組んで芝居をさせていただくのは初めてなので、楽しみ。」と語る獅童。菊之助も「初演では、六代目菊五郎と初代(中村)吉右衛門のために書き下ろされた作品に携わることに、ご縁を感じました」と意欲をみせる。互いに所縁の役を勤める獅童と菊之助が魅せる互いを想う気持ちが観客の胸を打つ感動の幕切れに、客席からは温かい拍手とともに、すすり泣きの声も聞こえた。

続いては、『時鳥花有里(ほととぎすはなあるさと)』。歌舞伎三大名作『義経千本桜』より、悲劇の英雄・義経の旅路を描いた所作事だ。幕が開くと、桜が満開の華やかな舞台中央から大和国へ向かう源義経(中村又五郎)とその家臣・鷲尾三郎(市川染五郎)が登場する。これまでの流転の日々を嘆く義経だったが、三郎は、義経の合戦での活躍を物語り励ます。そんなふたりのもとへ白拍子三芳野(片岡孝太郎)が白拍子と傀儡師を連れて現れると……。義経たちの旅の慰めにと次々に披露されるバラエティに富んだ踊りが賑やかで、白拍子たちが「実は……」と姿を現す驚きも楽しめる、華やかな所作事に晴れやかな拍手が送られた。

昼の部の幕切れは、六代目中村時蔵襲名披露狂言の『妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)』。四世時蔵、そして五代目時蔵襲名の際にも上演しており、時蔵家に大変ゆかりのある演目だ。

「女方の憧れの役」というお三輪を演じる心境として新時蔵は、「作品の世界観、ファンタジックなところを存分に味わっていただきたい」と話す。大化の改新を題材とした史実とフィクションが織り交ざった古典の大作に、新時蔵が初役で挑むことに開幕前から観客の期待は高まっていた。

そして、遂に迎えた初日。『妹背山婦女庭訓』の開幕前には、歌舞伎座の黒・柿・萌黄の定式幕から、先日公開された萬壽・時蔵襲名、梅枝初舞台を祝う「祝幕」(「紅白滝図」美術:千住博/提供:TSUCHIYA株式会社)がお披露目されると場内からは歓声が上がり、拍手が起きた。

「祝幕」が引かれると、そこは権勢をふるう蘇我入鹿の三笠山御殿。華やかな衣裳に身を包んだ入鹿の妹・橘姫(中村七之助)が花道から登場し、続けて求女(中村萬壽)がやって来て、奥へ入っていく。恋い慕う求女を追ってきた杉酒屋の娘お三輪(中村時蔵)は、求女の裾につけた苧環の白い糸が途中で切れてしまい途方に暮れると、娘おひろ(中村梅枝)の手を引いてやってきた豆腐買のおむら(片岡仁左衛門)に声を掛ける。ここで仁左衛門、時蔵、梅枝の3人が座を正し、「狂言半ばにはござりまするが、口上な以てご挨拶申し上げ奉ります」と仁左衛門が発し、時蔵の襲名披露と梅枝の初舞台を紹介。時蔵、梅枝からはお客様へそれぞれ挨拶が行われ、場内からは盛大な拍手が巻き起こった。

口上の後、改めてお三輪がおむらに求女の行方を尋ねると、橘姫との祝言が行われると告げ、おむらはおひろの手を引き花道を引っ込む。さて、お三輪が求女を連れ戻そうと館の奥へ押し入ろうとすると、官女たち(中村歌六、中村又五郎、中村錦之助、中村獅童、中村歌昇、中村萬太郎、中村種之助、中村隼人)が現れ、お三輪を追い払おうと弄ぶ。官女を演じるのは梅枝らと同じく小川姓の親戚一同。普段は立役を勤める面々が女方を演じるユーモラスな姿に笑いが起きる一方、嬲られるお三輪の惨たらしさが際立ち、観客を惹きつける。一度は諦め、里に戻る決意をしたお三輪でしたが、橘姫と求女が祝言を挙げる声を聞き嫉妬に狂ったお三輪は、可憐な娘役から「疑着の相」(嫉妬に狂った凄まじい悪相)を表す変貌ぶりを見せる。すると漁師鱶七(尾上松緑)が現れ、お三輪の前に立ちはだかると突如お三輪のことを刺し……。時代の大波に翻弄されながら、一途に恋心を貫いた娘の姿は時代を超えて共感を呼び、女方の大役を勤め上げ、六代目として新たな一歩を踏み出した新時蔵に大きな拍手が送られた。

獅童初役の宗五郎、陽喜・夏幹の新たな門出にも沸いた夜の部

夜の部は、運命に導かれた“八犬士”の出会いを描く『南総里見八犬伝(なんそうさとみはっけんでん)』で幕を開ける。

『南総里見八犬伝』は江戸時代に大流行した曲亭(滝沢)馬琴の長編小説。八犬士たちが、里見家の再興のために力を合わせる物語は、時を超えて愛されている。今回上演の「円塚山の場」は、単独でも度々上演され歌舞伎らしさの詰まった場面。里見家滅亡のとき、不思議な力をもつ八つの水晶玉が空中に飛び散り――。円塚山の山中にやってきたのは浪人者の網干左母二郎(坂東巳之助)と庄屋の娘・浜路(中村米吉)。浜路は、行方知れずとなっていた里見家再興のために不可欠な名刀村雨丸を左母二郎から取り返そうとするが、逆に刀で斬られてしまう。そこへやってきたのは、八つの玉のひとつを持つ犬山道節(中村歌昇)。さらに、運命に導かれるように、犬村角太郎(中村種之助)、犬坂毛野(中村児太郎)、犬川荘助(市川染五郎)、犬江親兵衛(尾上左近)、犬田小文吾(中村橋之助)、犬塚信乃(中村米吉/二役目)、犬飼現八(坂東巳之助/二役目)らが姿をあらわし、ついに八犬士が集結。「だんまり」と呼ばれる闇の中を探り合う歌舞伎独特の演出で、「仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌」の文字が入った玉を手に、各々の個性を表すかのような趣向を凝らした扮装で美しく決まる八犬士の様子はまるで動く錦絵のよう。若手が顔を揃え華やかに歌舞伎の様式美を味わう一幕となった。

続いては、初代中村萬壽襲名披露狂言、五代目中村梅枝初舞台『山姥(やまんば)』。美しい紅葉の足柄山を舞台にした情趣溢れる舞踊だ。開幕前には、先日公開された萬壽・時蔵襲名、梅枝初舞台を祝う「祝幕」(「紅白滝図」美術:千住博/提供:TSUCHIYA株式会社)がお披露目された。

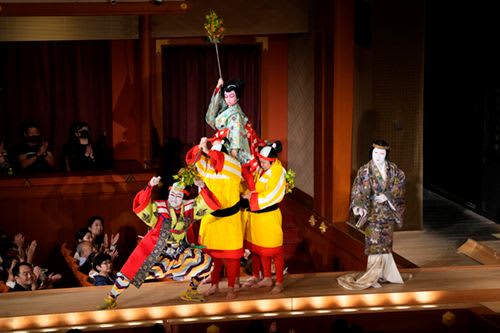

その「祝幕」が引かれると、舞台は足柄山。山姥(中村萬壽)が住まう庵に山樵の峯蔵(中村芝翫)が訪ねてくる。そこへ山姥の息子・怪童丸(中村梅枝)が帰ってくると、花道を力強く歩く姿に客席は温かな拍手で包まれる。山姥が季節の移り変わりを読み込んだ浄瑠璃に合わせて舞う「山めぐり」で観客を魅了したかと思うと、山姥たちを召し捕ろうとやってきた猪熊入道(中村萬太郎)たちを怪童丸が持ち前の怪力で次々と倒す快活な立廻りをみせる。藤原兼冬(尾上菊五郎)の館では、多田満仲(中村歌六)、平井保昌(中村又五郎)、源賢阿闍梨(中村錦之助)、亡き坂田時行の妹である白菊(中村時蔵)、源頼光(中村獅童)、渡辺綱(中村陽喜)、卜部季武(中村夏幹)らがうち揃い、劇中口上へ。舞台上から菊五郎が「こうして一同顔を揃えし上は、いずれも様へご挨拶を」と切り出すと、襲名、初舞台の挨拶が行われ、劇場へ詰めかけた客席からは万雷の拍手が降り注いだ。やがて、怪童丸は父の氏である坂田を受け継ぎ、坂田金時の名を与えられると別れを惜しむ母のもとを離れ、武士としての一歩を踏み出すべく凛々しく花道を去っていく。俳優としての大きな一歩を踏み出す梅枝と重なる晴れやかなその姿を観客も温かく見守り、新たな門出を寿ぐ舞台にひときわ大きな拍手が送られた。

夜の部の幕切れは、初代中村陽喜、初代中村夏幹の初舞台『魚屋宗五郎(さかなやそうごろう)』。魚屋の宗五郎(中村獅童)は、奉公に出した妹のお蔦が不義の疑いによって手打ちにされたと知り、悲しみに暮れている。しかし、弔問に訪れたお蔦の朋輩おなぎ(片岡孝太郎)から、お蔦の罪は濡れ衣であると聞き、ついに禁酒の約束を破り酒を飲んでしまう。酔った宗五郎は、女房おはま(中村七之助)の静止も聞かず、妹の無念を晴らすために磯部邸に乗り込み……。

この度初舞台を迎える中村獅童の長男・中村陽喜、次男・中村夏幹は、物語の重要なアイテムである酒を運んでくる酒屋の丁稚をふたり仲良く勤める。花道から登場するや否や、待ってましたとばかりの大きな拍手が巻き起こる。「酒が好きだから酒屋に奉公しているんだ」という陽喜演じる丁稚与吉のセリフには観客も思わず顔をほころばせる。「ふたりとも本当に歌舞伎が大好き。今はとにかく舞台を楽しんでくれればと思います」と語る獅童の言葉が表すように、楽しそうに初舞台を勤める様子が伺えるふたり。さらに、物語の後半では、今回初役で宗五郎を勤める獅童が怒りと悲しみが伝わるせりふを聞かせ、江戸の市井の人々の喜怒哀楽が生き生きと描く一幕となった。開幕前と舞台転換時、そして終演時には先日公開された陽喜・夏幹の初舞台を祝う「祝幕」(「風神雷神」原画・提供:ビートたけし(©株式会社T.Nゴン)/謹製:歌舞伎座舞台株式会社)がお披露目され、舞台に華を添えた。

初代中村萬壽、六代目中村時蔵襲名披露、五代目中村梅枝、初代中村陽喜、初代中村夏幹初舞台となる豪華な「六月大歌舞伎」は、6月24日(月)まで東京・歌舞伎座で上演。

<公演情報>

「六月大歌舞伎」

【昼の部】11:00~

一、『上州土産百両首』

二、『義経千本桜』時鳥花有里

三、六代目中村時蔵 襲名披露狂言『妹背山婦女庭訓』

【夜の部】16:30~

一、『南総里見八犬伝』

二、初代中村萬壽 襲名披露狂言『山姥』

三、『魚屋宗五郎』

2024年6月1日(土)~6月24日(月)

※11日(火)、17日(月)休演

※昼の部4日(火)、6日(木)、7日(金)、12日(水)、14日(金)、18日(火)、19日(水)、21日(金)、

夜の部4日(火)は学校団体が来観

会場:東京・歌舞伎座

チケット情報:

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2451221

公式サイト:

https://www.kabuki-bito.jp/theaters/kabukiza/play/873