NetEase Gamesから2024年9月24日に発売予定のPS5/PC用ソフト「Rusty Rabbit」。本作の試遊レポートとインタビューをお届けする。

「Rusty Rabbit」は、ニトロプラスとNetEase Gamesがタッグを組んだ2.5Dサイドスクロールアクションゲーム。アニメ・ゲームで多数のヒット作の脚本を手掛けてきたシナリオライター・虚淵玄氏が本作の原案・脚本を務める。

今回実施されたメディア向け体験会では、本作の先行試遊に加え、プロデューサーの齋藤祐一郎氏と原案・脚本を務める虚淵玄氏に、ウサギが主人公という本作の世界観や、キャスティングのコンセプトなどを中心にお話を伺うことができた。

※試遊用の開発中バージョンであるため、製品版とは内容が異なる場合があります。

■掘り進める快感をダイレクトに味わえる爽快ロボアクション

まずは、本作のアクション面について紹介していこう。

ロボに乗ったウサギが主人公ということで、基本となるのはロボットならではといってもいい力強いアクションの数々。

ブーストを活かしたダッシュや二段ジャンプ、高所へのフック移動など、行きたいところへ行けるという快適さだけでなく、ダイナミックに動かしていける楽しさを両立していた。

そして、もう一つカギとなるのが「ドリル」。このドリルで、入り組んだダンジョンを掘り進めていき探索していくことがメインの動きとなる。

ドリルで掘る方向はスティックの入力方向で自由に決められるため、慣れてくると進みたい方向へサクサク進められる。そして、掘るたびにコントローラーがしっかり振動する手ごたえがあるため、遺跡を掘り進めていく快感をダイレクトに味わうことができる。

そして、このドリルは敵への攻撃も使える。ドリルは連発できるので、ガリガリと敵を削っていくのもなかなか楽しいが、どうしても射程が短く敵の被弾を受ける場面が多いことも事実。そこで、十字キーを使っての武器切り替えが活きてくるという形だ。

今回の試遊版ではドリルに加え、リーチの長いナタと、連射できるショットガンに切り替えて戦うことができた。ナタのリーチを活かして遠くの敵と戦ったり、ショットガンで武器が当てにくい真上の敵へ攻撃をしたりといった特性を使い分けていくことで快適に進むことができた。

また、武器の特性だけでなく、敵の弱点を見極めることも重要と言えそうだった。敵にはそれぞれ、ショットガンだと大ダメージが入る、ナタだと大ダメージが入るといったように弱点が設定されている。弱点を突いた時のダメージ量は見ていてもなかなか気持ちいい。

そして、遺跡を進んでいくと、最後にはボス戦が待ち受けている。今回は最初のステージのボス「錆キリン」と戦うことができた。

錆キリンの攻撃はなかなか苛烈で最初は苦戦したが、近距離攻撃が多いためショットガンなら比較的安全に攻撃できることに気が付いた。そうして地道に戦っていると相手がダウンするため、連射で一気にダメージを稼ぐことができるドリルに切り替える。

このように、ボス戦は戦いの中で試行錯誤していき、次第に上手くなっていく実感を掴みやすい内容となっていた。ここまで、遺跡を進んできて覚えたことの総復習といったところだろうか。

また、ゲーム内では、ジャンプ能力や体力といった好みの能力を強化していけるカスタマイズ要素も存在。ショットガンを多めに使いたいので優先的に強化したり、アクションが苦手なら体力方面を強化して保険を増やしたりと、自分のプレイスタイルに合わせて選べる点は嬉しいポイントだった。

■壮大な物語を予感させるポストアポカリプス的世界観。黒田崇矢さん演じる中年ウサギが渋かっこいい

本作の主人公は、ウサギの「スタンプ」。彼は愛機「ポンコツ」とともに、巨大遺跡に眠る「ガラクタ」を集める「錆堀り」として活動しているというのが物語の出だしだ。

そんなスタンプのCVは、数々の渋かっこいい役で知られる黒田崇矢さん。少しニヒルでハードボイルドな雰囲気をもつスタンプの配役としてはこれ以上ないだろう。

チュートリアルは、スタンプが画面の向こうのプレイヤーに向かって語りかけるような形で進んでいくのだが、黒田さんの渋い演技も相まって、早くも物語の世界へ引き込まれてしまうような凄味がある。

ハードボイルドな主人公には重たい世界観が付き物、という例には本作も倣っており、舞台は人類が去った後の世界、いわゆるポストアポカリプスものとなっている。また、人類に代わって地上を支配しているのは兎となっているので、「兎」と書いて「ヒト、ニン」と読ませるといったユニークな描写も見られた。

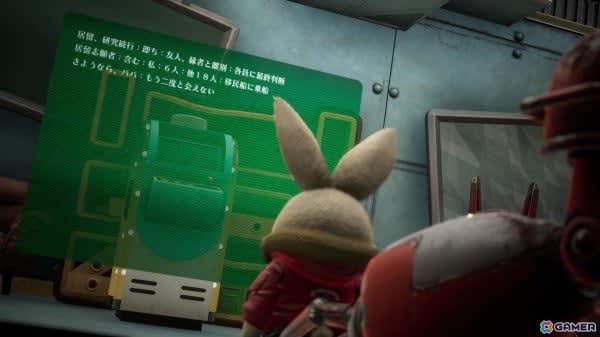

遺跡を探索していくうちに、人類はなぜ地球から去ってしまったのかといった謎に迫ったり、生き別れとなってしまったスタンプの娘が残したと思われる手掛かりが見つかったりと、物語には謎が散りばめられている。重たい雰囲気ながらも先が気になる世界観は、まさに虚淵玄氏の真骨頂だろう。

また、ハード目な設定が基本軸にあるものの、共にエントツ山へ挑む「BB団」の存在によって、雰囲気が暗くなりすぎていない点も印象的だった。

「BB団」は道中で出会うことになる6人組の錆堀ウサギたちだ。試遊版では落盤に巻き込まれた「ボーリッシュ(CV:小林ゆう)」とのやり取りや、樹海に挑む前のBB団との会話などを確認することができた。

ボーリッシュとのシーンは状況が状況なだけにシリアスかと思いきや、オーバーリアクション気味なボーリッシュとの会話はどこか抜けており、スタンプとの低レベルな罵りあいは思わず笑ってしまいそうになった。このように、重い雰囲気で進みつつも、暗くなりすぎない絶妙なバランスで進むやり取りの軽妙さも、思わず物語へ引き込まれてしまう要素となっている。

このほかにも、生真面目なリーダー「アナ(CV:ファイルーズあい)」、腹に一物を抱えていそうな神父「ネザーランド(CV:速水奨)」、軽い言動ながら筋は通す「フレミッシュ(CV:森久保祥太郎)」、ベテランでどこか威圧感のある「ソマリ(CV:くじら)」、チーム最年少の技師「レッキス(CV:鬼頭明里)」とクセモノ揃いのメンバーが集う。

クセモノ揃いな点は会話にも表れており、BB団が何の略称かを聞くたびに「ブラックベリー団」だとか、「ブリッツブレット団」とか、「ボーリングベア団」とかメンバーごとに全く異なる名前が返ってくる。このまとまりの無さによるズレた会話も、どこか物語の清涼感的な役割を果たしていそうだ。

その一方で、最年少ながらの無邪気さを見せるレッキスが口にした、とある重たい設定には、そのギャップに思わず息をのんだ。深い言及は本稿では避けるが、ソマリもとあるステージに因縁がある様子をみせるなど、彼らは笑いを届けてくれるだけでなく、重たい世界観の一端を垣間見せてくれる。

■ウサギこそが万物の霊長? 衝撃的な設定も明かされたQ&Aセッション

ここからは、試遊会にあわせて行われた、本作のプロデューサー・齋藤氏と、原案・脚本を担当する虚淵玄氏への合同インタビューの様子をお届けしよう。

――まずは、キャスティングに関してのお話をお聞かせください。

斎藤氏:キャスティングは虚淵さんと相談しながら進めてきましたが、、キャラクターのビジュアルがすごくキュートなのに、中身は凄くハードボイルドというところで、もうすでにオチというか、ギャップがついている段階でした。

最初に虚淵さんと話したのは、やっぱりかわいいキャラクターだから、いわゆる女の子の声とか、マスコットキャラクターのような声で行くのか、それとも、内面的な部分をよりフォーカスしていくかで、色々検討しました。

スタンプに関しては、僕らもこだわってビジュアルをデザインさせてもらいましたが、一番フォーカスされるべきは中身だと思いました。頑固さを持ちつつ、ハードボイルド。ちょっとニヒルな性格で、色々語ってしまいがちな性格をより出していきたいと考えました。

そういったキャラクター的にイメージする年齢層として黒田さんの声がハマるかと思いオファーさせていただいたところ、ご快諾いただけました。

そこが決まってくると、あとは黒田さんと、誰が絡んだ方が面白いかとか、いわゆる一般的なメタ目線で考えていきました(笑)。

この声優さんはこういうキャラクターを演じているけど、このキャラクターだったらすごく面白いよねとか、やっぱりこのキャラクターを演じるのはこの人だよね、といった要素をうまく掛け算的に組み合わせていきました。

BB団であったり、拠点の仲間たちだったりと、他のキャラクターたちとスタンプがどう絡んだら面白くなるかを軸にやっていたら、今の形に仕上がっていきました。

虚淵さんには全収録立ち会っていただいて、一緒に楽しく収録の方を進めさせていただきました。

――そんな範囲だと、ボーリッシュ役・小林さんの暴れ具合が印象的でした(笑)。こういった楽しい話が柱の一本になってそうですね。

斎藤氏:他にも、レッキスの活躍もいろいろ控えていたりとか、ネザーランドであったりとか、皆それぞれにドラマがあって、キャラクターのバックボーンがあります。

虚淵さんが非常に魅力あるキャラクターとして描いてくれているので、進めていけば進めていくほど、キャラクターたちの愛着が湧き、かつダンジョンでより語られている謎にも迫れると思います。こういった背景があり、今回のキャスティングの方向性になっています。

――そもそも、なぜウサギなのかなという部分が気になりました。

虚淵氏:元々は、僕がUnityで手慰みに趣味として作っていた、何の企画性も無いゲームでした。この趣味性の塊が発端ですね。mightyさんという造型師の方が、ネット上でシルバニアファミリーのぬいぐるみと、ジャンクパーツで作ったスチームパンクのロボットを組み合わせた作品を発表していました。昔の話なのですが、当時結構バズったネタだったので、待ち受けにもしています。

これにすごく魅了されまして、別にお仕事でもないので好きな物を作ろうということで、ベルトスクロールアクションで、ロボットにまたがったウサギがひたすらガラクタを集めるというゲームを作りました。それをネットイースさんにお見せした時に、これをブラッシュアップして商品化しましょうと提案いただきまして、今に至ります。

だからこそ、最初のインスパイア元に対するリスペクトとして初志貫徹しようと思い、「ぜひ主人公はウサギのままで」とお願いしています。

斎藤氏:虚淵さんがUnityでプロットを作られていた時点で、今のスタンプの性格やシナリオ自体はある程度出来上がった状態でした。それに応じて、元々あった世界観をより広げていって、BB団というキャラクターが加わっていったり、拠点の設定だったりと変わっていきました。

本当はいろいろな世界を旅するというプランも構想としてはあったのですが、やっぱりウサギですから、ウサギにそこまでできるかな? という背景もありまして、今の軌道エレベーターという方向にまとまっていきました。

ウサギオンリーゲームというか、虚淵さん絶対ウサギ飼っているだろみたいなバックボーンです(笑)。

――世界観や退廃的な背景が魅力的に映りましたが、その辺りのこだわりがあれば教えてください。

虚淵氏:元々、愚痴っぽいおじいさんの話を作りたいというコンセプトがありました。そのおじいさんの厭世観と世界観をちょっとリンクさせたかったんです。

それもあって、終わってしまった世界の中で、もう既に自分の青春や人生の盛りは終わってしまったと思っている。そんな老いた主人公が、いろいろ愚痴を言いながら旅していくという世界観を作りたいなというのがありまして、人の時代が終わった廃墟の世界というコンセプトに繋がっています。

斎藤氏:僕らの方でもそこから広げていく形で、レトロフューチャーというか、80年代、70年代の人が思い描いていた2100年代の頃みたいなところもベースにしつつ、デザインの方を詰めています。一番アート周りで意識するようにしたのは、世界観という部分と、アートを連動させていく点です。

今回の設定はポストアポカリプスの世界ですが、よくある舞台ものだと、空が灰色であったりとか、すごく深刻でもう僕らしかいない中で、どう生き延びていくのかとかどう死ぬのかみたいな葛藤があったりすると思います。

一方で、虚淵さんが生んだこのウサギたちは、全く今の世界をやばい状況とは思っておらず、世界は初めからこんなものだよねと受け入れて、したたかかつタフに生きています

その中で描かれている物語なので、キービジュアル見ていただくとわかると思うんですけれども、ポストアポカリプスものだとなかなか出ないような、空が抜けたような背景なども出てきます。

ゲームの中では、逆にぎゅっと鬱屈した状態になっているので、そういうところでも世界観という部分と、アートを連動させて、やっていくことを意識しています。

――そうなると、ストーリーラインはどちらかというと、明るい方向に向かうイメージでしょうか。

虚淵氏:そうですね。メインストーリーは、実は結構しんみりしていて、ちょっと哀愁漂うストーリーですけど、それをある意味打ち消す形で、こまごましたところにおちゃらけたギャグなり脱力ネタなりを加えているという構想です。

斎藤氏:オチいいですよ、すごい。自分らで言っちゃう(笑)。あの虚淵玄が書いているのですから。そりゃいいですよ(笑)。

――BB団という今の若い者が雰囲気をちょっと和ませつつも、入り込んでいくと結構真剣みたいな。

虚淵氏:そうですね。BB団は結構後付けでして、最初はゲームシステムのアナウンスをするためのイベントシーンに、キャラ性を持たせたいという形で加わった要素でした。もちろんゲームシステムは、僕の段階からガラッと変わっていたということもあります。

ただ、そこから上がってきたシナリオがちょっとよろしくなかったので、せっかくなら全部書き直しますわってリテイクした結果、今のギャグ集団に(笑)。お笑い集団になってしまったという形ですね。

斎藤氏:最初はどちらかと言えば、ちょっとハードめの路線でした。たとえば、錆キリンのところはボーリッシュがギャフンって潰されていますけど、あの場で死んじゃう予定でした。ですが、この世界観でそれは違うでしょうとなりまして、虚淵さんの方で新たに構想の部分から対応していただき、今のような形に仕上がりました。

――テキストのところで、本人の「人」という漢字を「兎」に置き換えていたり、「マクレガーが」とちょっと聞いたことあるような名前があったりといった、言葉遣いのこだわりなどがあればお聞かせください。

虚淵氏:そこはシナリオライターの習い性と言いますか、自分の趣味で作った時も、ついつい筆が乗っちゃって、背景世界とかを作りこんでしまった部分がありました。

たとえば、ウサギが人類の後継種族だという意識は全くないです。むしろ、その昔に遺跡を作った連中についての知識は誤解に満ちています。その辺、教会にいて宗教的なエピソードを聞いているうちに、ウサギたちの中で歴史が改竄されちゃっていて、人間についてもまったく誤解しているという形です。

それがある種、物語の裏テーマといいますか、掘り下げていく中で、実際何があったのかを調べていくという要素もあります。

この世界において、「人」というのは「兎」の字を書いて「ヒト」と読むという形なので、ウサギは自分たちが万物の霊長だと思い込んで暮らしています。

逆に人間のことは恐竜ぐらいに思っています。昔でかいのが闊歩していたらしいぐらい

――ローマ人とかでもなく、もう恐竜?

虚淵氏:恐竜です。だから、「マクレガー」というのは、もう神のウサギに仇名した悪魔のような生きものですね。みだりに口にするとバチが当たるぞって扱いの単語になっています。

斎藤氏:それなりのちゃんとしたCGも用意してあります(笑)。

――先ほどゲームを遊んでみて、文字化けしたものが出てきた場面がありました。あれは元々人間の言葉が書かれていて、それに主人公が自分の言葉を重ねたという描写で、実際に文字化けしているわけではないのでしょうか。

虚淵氏:物語の根幹にかかわるナゾではあるのですが、ウサギたちは無自覚に英語を使っています。ただ、それに関して、なぜ自分たちが英語を喋っているのかは全く意識していないという状況です。

だから、データが壊れており実際に文字化けしていますが、ちゃんと残っているデータは、自分たちで読むことができます。ただし、ちょっと劇中でも描写しましたけど、機械の中で共通言語に翻訳されてしまっているので、口調が変わってしまっています。

――最後に、お二方から読者の皆様へのメッセージをお願いします。

虚淵氏:僕のキャリアの出発点は、テキストアドベンチャースタイルのゲームだったのですが、その頃からちゃんとコントローラーを握って、飛んだり跳ねたり撃ったりみたいなアクション性のあるゲームへ本当に憧れていました。ただ、それを作れる環境になかったのが自分の青春時代でした。

それが、ツールの発展で趣味で作れるような時代になり、それをある種のプレゼン資料として、企画書も何もない時からモックアップとしてお見せして、ちゃんとしたゲーム会社に作っていただけるという幸せな時代が来て、憧れの作品をコンシューマーゲームのお客さんに提供できる。

この機会をくださったネットイースさんには感謝していますし、念願叶って本当に幸せなので、ぜひお客さんには虚淵玄の新境地としてお楽しみいただければと思っています。よろしくお願いします。

斎藤氏:まず、今回虚淵玄という希代のクリエイターとパートナーを組ませていただけたことが、僕らネットイースからすると本当に願ったり叶ったりです。

虚淵さんはゲームを作るという念願が叶って、僕らは虚淵さんと作るっていう念願が叶ってという。お互い本当にいい関係で、ここ何年間とタイトルの方を練り続けてまいりました。やっぱりユーザーさんに対して、僕らが2.5Dのサイドスクロールタイプのアクションゲームやりますって言った時に、いわゆる普通のゲームだったよねって思われるようなことはしたくなかったです。

虚淵さんと我々が組んだからこそ、こういうことが出来たよね、逆に僕ら以外の人たちがあの虚淵さんのプロットから作ったら全然違うものになるよね、というところはずっと意識しながら、今回のゲームを作ってきました。

お約束もありながら、ときに予想を裏切るということを凄く心がけて作っているタイトルなので、9月の発売に向けて最終調整の方を必死に頑張っております。

その中で、ウィークリー単位でゲーム内容がぐっと良くなっていく過渡期というか、詰めの段階にあります。皆さんの元にお届けできるころには、僕らとしてもやりきった面白いゲームとして提供できると思いますので、ぜひぜひ発売日までご期待ください。よろしくお願いします。

(C)2024 NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd, NITRO PLUS