イギリスの名門スピーカーブランドBowers&Wilkins(以下B&W)。同社は通常モデルのほかに、最新技術を基礎とし最適化されて盛り込んだ“Signature”モデルをこれまでもリリースしてきたが、このたび新たに、ブックシェルフモデル「705 S3 Signature」とフロア型モデル「702 S3 Signature」を登場させた。この2機種を、通常モデルと聴き比べする機会に恵まれた。

“Signature”の名を冠するスピーカーの銘機たち

B&WはMatrixシリーズを開祖とするレギュラーモデルを進化・発展させる一方で、いくつかの節目の年にSignatureモデルを発表してきた。モデル名にSignatureという言葉が初めて使用されたのは1991年のこと。創業25年を記念するとともに、創業者の1人であるジョン・バウアーズを追悼する意味合いを込めて、2ウェイ・ブックシェルフ型の「Silver Signature」というモデルをリリースしたのだ。

Silver Signatureはドライバーユニットの基本構造こそレギュラーモデルの「MATRIX 805」と共通ではあるものの、ボイスコイルの線材にまで銀を使用するなど、銀線への徹底的なこだわりが具現化されていた。また、ネットワーク回路をエンクロージャーの外に追いやるなど、特別なチューニングが施されていた。コストは度外視で開発されたという。その輝かしく、かつしなやかなサウンドは、いまでも筆者の脳裏に焼き付いている。このモデルの開発を通じてB&Wはスペシャルチューニングの何たるかを高度なレベルで会得したようだ。

次いで世に出たSignatureモデルは1996年の「Signature30」。創業30周年を記念して企画されたこのモデルは、Silver Signatureのエンクロージャーを下方向に延伸させて3ウェイのトールボーイ型としたものであった。

レギュラーモデルのSignatureバージョンが初めて登場したのは2001年のこと。創業35年を記念する「Signature 800」はレギュラーの「Nautilus 800」に、より一層高級な仕上げを施したものだった。翌年にリリースされた「Signature805」も同じ内容をもつものだった。

創業40年記念モデルの「Signature Diamond」(2006年)は円筒形のエンクロージャーに大理石製のトゥイーター・オン・トップ・ハウジングをマウントするという凝りに凝ったものだった。名称が主張するようにトゥイーターの振動板にはダイアモンドが起用されていた。円筒形のエンクロージャーに、これまた円筒形のウーファーアレイが「生えている」ユニークな外装デザインと、切れ味の鋭いサウンドは忘れがたい。

このモデルで培われたダイアモンド・トゥイーターのノウハウは2010年リリースの「800 Diamondシリーズ」でマスプロダクション化されるとともに、現在の同社における中核をなす技術となっている。なお、スタンドアローンなSignatureモデルはこのSignature Diamondが最後で、それ以降はリリースされていない。

700シリーズにSignatureモデルが登場したのは2020年のこと。ブックシェルフ型の705 S2 Signatureとトールボーイ型の702 S2 Signatureである。両モデルともダクト・グロスとミッドナイトブルー・メタリックのカラーリングが用意されており、音質向上のため、クロスオーバーネットワークのパーツに高品位なものが投入された。

2023年にはトップラインの800シリーズにSignatureモデルが登場した。ブックシェルフ型の「805 D4 Signature」とフロア型の「801 D4 Signature」である。これらには徹底的なチューニングが施されるとともに、2色の特別色が提供された。700 S3 Signatureにはこれらで培われたノウハウが投入されているものと思われる。

クロスオーバーのパーツなど細部をブラッシュアップ

「705 S3 Signature」は2ウェイ・2ドライバーユニット・ブックシェルフ型。「702 S3 Signature」は3ウェイ・5ドライバーユニット・トールボーイ型。両者ともレギュラーの700シリーズから派生したものであることはいうまでもない。しかしながら仕上げは通常モデルと大きく異なっており、ミッドナイトブルー・メタリック塗装とダトク・グロス突板仕上げのどちらかを選択する。

両者ともクリアラッカーが9層に塗り重ねられており、光沢に品格と深みがある。トゥイーター・ハウジングなどの金属部品はブラックサテン仕上げが施されている。さらにはリアバッフルのターミナル・プレート上部に刻印されたSignatureのロゴが、オーナーのプライドを高める。

ドライバーユニットの構成は705 S3 Signatureが25mmカーボンドームトゥイーター・165mmミッド・バス。702 S3 Signatureが25mmカーボンドームトゥイーター・150mmミッドレンジ・165mmウーファー×3。基本的にはレギュラーモデルと同様だが、ウーファーとミッド・バスのダンパーが樹脂量の少ないものになっており、鳴らし込みが比較的少なく済むとともに、耐久性が向上した。

トゥイーターのグリルメッシュの形状は800 D4 Signatureと同じ開口率が高く、網目が縦並びのものに置き換わっている(レギュラーモデルは横並び)。当初、開発陣はグリルメッシュの形状にこだわっていなかったそうだが、形状の異なるものを何種類か試聴してみたところ、この形状が音の放射に良好な影響を与えることに気がついたという。

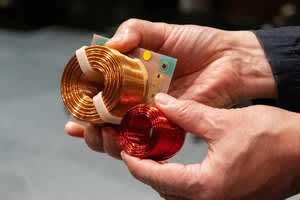

クロスオーバーネットワークはレギュラーモデルとは次元の異なる大型サイズのものだ。トゥイーターのローカットとミッドレンジのハイカットには「カッパー・アンジェリーク」と呼ばれるリード線のついたムンドルフ社製のEVO Silver Gold Oilという高価なコンデンサーが用いられている。

ミッドレンジのローカットを担うのはBevenbi MPAZ-Eポリプロピレンコンデンサーだ。このコンデンサーは通常のアルミニウムではなく亜鉛の箔が用いられている。ウーファーのハイカットには空芯コイルが用いられている(レギュラーモデルは鉄芯コイル)。

また、基板におけるバイパス・コンデンサーのレイアウトも改善されている。入力端子の素材は導電性に優れた不純物の少ない真鍮が用いられている。なお、B&Wのアナウンスによると、これらの改良ポイントがレギュラーモデルに採用されることはない。今回はテストに供しなかったが、ホームシアター用のセンタースピーカー「HTM71 S3 Signature」も用意される。

SNの高さやディテール、そして音楽的深化を聴かせる

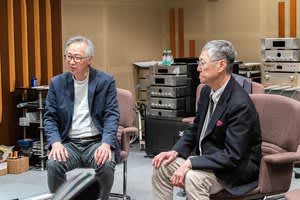

テストは輸入元であるマランツの試聴室で行った。オーディオエレクトロニクスには、同試聴室に常駐するスペシャルチューンを施した同社製品群を用いた。時間の制約から、ソフトはジョナサン・ノット指揮/東京交響楽団による『マーラー:交響曲第5番』の第3楽章に固定した。

まずはレギュラーの「705 S3」を聴いた。典型的な音場型のサウンドである。スピーカーの前に音像が出てくることはなく、奥方向に深く広がっている。眼前にミニチュアのオーケストラがずらりと居並ぶさまを聴覚で眺めていると、自分専用のコンサートホールを所有しているような気分になってくる。

音の出方の精密感は世界のトップクラス。音の色数が極めて多く、聴き間違えやすいヴァイオリンとヴィオラ、フルートとクラリネット、ホルンとトロンボーンといった楽器の音色の差異が手に取るように分かる。情報量は極めて多い。作曲家が「隠し味」的に書いた音符まで正確にサウンド化してくれる。まさにThe Monitor Speakerといった趣だ。低音も良く出て大太鼓の響きもきっちりと聴こえる。これで何の不足があるのか、と思うのは筆者1人ではないだろう。

次いで705 S3 Signatureを聴いた。音が鳴った瞬間、これは、と思った。第一に感じたのは聴感上のSN比の高さである。収録ロケーションのサントリーホールに巨大規模の空気清浄機を持ち込んで、徹底的に空気を清めたような聴き味なのだ。試聴室の空気がキレイになったと言い換えてもいい。

第二にディテールの深化である。レギュラーモデルでも十分に情報量はあったが、Signatureのほうが表現に滑らかさがある分、ディテールの海に聴覚をダイブさせやすい。

第三に音楽的進化である。このようなことを言っては東京交響楽団に大変失礼なのだが、Signatureで聴くとオーケストラの個々のプレーヤーが腕を上げたような、そんな印象を受けるのだ。上手くなった彼らがアンサンブルを整えようとしているさまが空気を通じて伝わってくる。指揮者のノットのボディアクションが見えるようなイリュージョンすら感じられる。

豊かな低音を引き出すとともに中低域の透明感も高まる

今度はレギュラーモデルの「702 S3」を聴いた。基本的には705系と同傾向の音である。音場型の表現が支配的で情報量が多い。705系と大きく異なるのは豊かな低音だ。モニター的な厳しさをもつ705系に対して、702 S3はゆったりとした(とはいえ絶対的にはハイスピードなのだが)表現に身を任せて、音楽を楽しく聴くことができる。

3ウェイ機についてまわる位相の矛盾感は、筆者が聴く限り皆無。複数基のウーファーについてまわる遅れ感も皆無。素晴らしいタイミングで低音楽器が鳴ってくれる。またしても思う。これで何の不足があるのか、と。

最後に「702 S3 Signature」を聴いた。ここで「見た目」の話をしておきたい。今回の取材ではレギュラーモデルとSignatureを交互にセッティングしていただいたわけだが、後者の方がはるかにゴージャスだ。レギュラーモデルは塗装が5回塗りなのに対して、Signatureモデルは9回塗っているからか、鏡面塗装に映りこむ周囲のものまで高級そうに見える。ちなみに塗装ロボットはクルマのBMWと同じものだという。

さて、そのサウンドだが、レギュラーモデルとは別物といっても過言ではない。ウーファーとミッドレンジのクロスオーバーネットワークに空芯コイル使用しているからか、中低域に一種の透明感が生じ、その結果として聴感上のSN比が高まったかのように感じられるのだ。オーケストラが上手くなったかのような印象は705 S3 Signatureと同様だが、レギュラーモデルで感じられたエンタメ性のようなものは大きく後退し、705系と同様のモニターライクな音に仕上がっているように感じられる。おそらくは鉄芯コイルのもつ音のキャラクターがなくなったことによって、モニター的な表現が感じられるようになったのだろう。

熟練のチューニングの技でさらなるパフォーマンスを発揮

さて、今回の取材のサマリー的な文節を書くときが来たようだ。700系はレギュラーモデルでもこのクラス随一の実力を持っていることが改めて確認できた。それをSignature化した2機種だが、ここまで縷々記してきたように、レギュラーモデルとは隔絶したパフォーマンスを発揮することが分かった。おそらくは基本設計がしっかりしていることに加えて、熟練のチューニングの技がこの隔絶した音響世界を構築しているのであろう。

レギュラーモデルよりも値は張るが、価格差を上回るようなリターンが期待できるといえるだろう。

では、どのような人にお薦めか。705 S3 Signatureは求道的なリスナーにお薦めしたい。このキビキビ感とモニターライクな厳しさは、他のスピーカーでは絶対に得られぬものだ。

一方、702 S3 Signatureは多くのリスナーにお薦めすることができるだろう。このモデルは200万円大幅超クラスのスピーカーの恰好なライバルたりえる。

(提供:ディーアンドエムホールディングス)