皆さん、お元気でしょうか。また猛暑を迎えるかもしれません。これからも体調を整えていきたいものです。さて今回は、1984年にアメリカ・コロラド州ボルダーで創業した、Boulder(Boulder Amplifiers:通称ボルダー)のアンプについて紹介します。

現在発売中の『季刊・オーディオアクセサリー』 では、音元出版が新社屋へ移転し、新試聴室が完成したことを記念した“達人によるシステムプラン”企画が特集されています。私もその中で、ハイエンドシステムを提案しましたが、今回はそのファイルウェブ向けの特別版という内容でもあります。

スタジオ機器の開発を手掛けながらHiFiマーケットにも参入

まず、ボルダーというブランドについて紹介しましょう。創業者はジェフ・ネルソンです。ご存じの方もおられることでしょう。1970年代に自ら所有するレコーディング・スタジオでエンジニアとして活動する一方、高校時代から電子機器技術を学んできた経験から、技術力があり、ミキシング・ボードやTomcat(テープカートリッジ)マシンなどスタジオ機器の開発にも携わっていたそうです。私が特に驚いたことは、Tomcatは小口径のオープンテープリールが入った、ワン・リール・カセットテープであったことです。そのステレオ再生装置の開発にも携わっていました。

そして、1984年の創業後、スタジオや放送局などプロ業界向けのアンプ「500シリーズ」を発売。直後にオーディオファイル向けの「500AE(Audiophile Edition)」も発売しました。以降は徐々に技術進化を遂げ、アンプ単独ブランドとしては規模の大きな社屋を構え、モデルラインを拡張してきています。

その開発ポリシーは、「SOUND that transcends TIME」(時間を超越する音)です。その場で演奏され録音された音楽をリアルに再現させることです。現在は、頂点を成す「3000シリーズ」から「2100シリーズ」「1100シリーズ」、DACプリやパワーアンプを中心とする「800シリーズ」「500シリーズ」を展開しています。

今回は、ちょうど中核となる1100シリーズのプリアンプ「1110」と、ステレオパワーアンプ「1161」をメインに据えた“システムプラン”としてご紹介いたしましょう。

「昨夜のコンサートを彷彿とさせるハイエンドシステム」として選定

“達人によるシステムプラン”、私の提案のテーマは、「昨夜のコンサートを彷彿とさせるスタジオイメージのハイエンドシステム」としました。もうひとつ、今回選定した製品には、スタジオでも活躍する機器や、創業者がスタジオ機器を開発してきたという共通性ももたせています。

スピーカーは、美しいミッドナイト・ブルー仕上げのBowers&Wilkins「801 D4 Signature」。駆動するアンプは、先述の通りBoulderのプリアンプ「1110」とステレオパワーアンプ「1161」です。

再生装置は、プレイバック・デザインズのSACDプレーヤー「MPS-6」。ハイレゾ再生では、同じくプレイバック・デザインズのトランスポート「MPS-X」にDELAのミュージックライブラリ「N1」を接続し、さらなる高音質化を狙ってMUTECの10MHzマスタークロックジェネレーター「REF10 NANO」も使用しました。

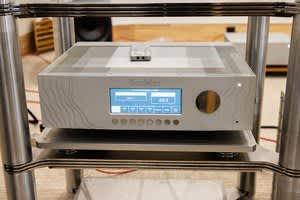

フロントディスプレイで各種設定を行えるプリアンプ

Boulderの製品について、より詳しく説明していきましょう。まずはプリアンプ「1110」を紹介します。何と言っても、波が重なったようなデザインが施された美しいアルミ筐体に魅了されます。切削は自社工場で行われます。入力は5系統、出力は2系統で、デュアル・モノラル・フルバランス構成です。

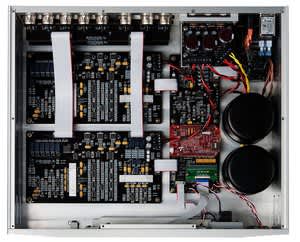

内部の解説には、本国の資料も参考にしました。筐体右側にはトランス2基を使用する左右独立電源を搭載し、本体制御用を含め、全てアイソレートされています。バランス増幅基板はその横にあり、フロント側に左チャンネル、リア側に右チャンネルを分離配置し、リアに入出力端子基板があります。全て筐体からアイソレーションされているとのことです。

増幅回路としては、同社伝統のゲイン・ステージ「985」の最新バージョンが搭載されています。高いドライブ力と高い電流出力の985を入力段と出力段(アルミ板でカバーされているようです)に採用し、高精度オペアンプも組み合わせています。

音量調整は、複数の高精度抵抗を半導体で切り替える独自のアナログ・ボリュームで行われます(0.5dB:200ステップ、1.0dB:100ステップ)。回路構成としては、高S/Nと低歪み率を実現するため、半導体や抵抗などが表面実装で配置されています。精密感があり、オーディオ・マインドが掻き立てられるところがあります。ユニークなことは、入力選択、音量調整、各設定などはフロントディスプレイに表示し、リモコン操作できるほか、パソコンを使用しLAN経由でも行えることです。

AB級の出力段で広いダイナミックレンジを実現するパワーアンプ

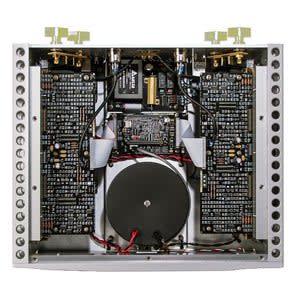

次にステレオ・パワーアンプ「1161」を紹介します。デザインはプリアンプと同様に、フロントに絶妙な波デザインが切削され、両サイドにも美しく切削されたヒートシンクがあります。

内部構成は、中央に黒色のシールド板で覆われたトランスボックスがあり、内部にタールのような溶剤で覆われたトロイダル・トランスを搭載。振動を徹底排除しています。その直近に整流回路もあります。そのボックスの上に、本体制御及び保護回路基板(ARMプロセッサー使用)とその電源を配置しています。

その左右に、2階建ての増幅基板があります。上段は初段と電圧増幅段で、下段は出力段です。全段バランス構成で、全体でゲインは26dBです。初段と電圧増幅段は、同社独自の「985」というディスクリート構成のドライブ段。高電流出力特性を備えた増幅回路を高精度オペアンプと組み合わせ、適度な帰還をかけ、歪み特性とS/N特性を向上させています。ゲインは20dBですが、おそらく、ヘッドルーム(入力幅)を広げ、広いダイナミックレンジと高S/Nを実現するために、入力段のゲインを高めにしていると推察されます。

下段には電源部のフィルターコンデンサが配置されたAB級の出力段があります。出力素子は、バイポーラ・トランジスターです。パラレル・プッシュプル構成で、ゲイン6dBです。各トランジスター素子の共振を排除するため、CNC切削のクランプ・バーを介して、筐体のヒートシンクに取り付けられます。実にエレガントな取り付け方に思えます。

締め付けやすい出力端子も採用しています。出力は、150W/8Ω、450W/2Ω(ピーク)で、おおよそ17WまでA級動作します。全体の回路配置構成を見ると、各部の干渉を避けるため、アイソレーション構造に気を使い、熱特性も考慮し内部空間を広げているように思えます。こうした回路構成により、格別に、歪み率やS/Nなどの諸特性を向上させていることが見てとれます。

ユニークなことは、プリアンプ同様にLAN接続でON/OFFだけではなく、2台以上の使用や別部屋の使用でコントロールできることです。

極めて透明度が高く、弱音を引き立てる高S/Nが魅力

試聴は、冒頭の機材を使用しました。大きな特徴は、B&W「801 D4 Signature」から、広大な空間と高解像度な演奏のさまが描写されたことです。801 D4 Signatureはさらなる高解像度特性とダイナミックレンジ特性も身につけているだけに、ヴァイオリニスト、ユリア・フィッシャーによる『メンデルスゾーン:ピアノ三重奏』のSACDを再生した時に、その場で演奏されているかのような、ゾクゾクするような臨場感を体験しました。

音色的には、極めて透明度が高く、弱音を引き立てる高S/Nが魅力。アンプ自体に色付けが少なく、ナチュラルなワイドレンジ特性を感じます。ピアノの強い旋律でも音像がリアルで、ヴァイオリンの高い音階でも、音が細身に聴こえません。これらは、明らかに回路の反映と言えるでしょう。さらに801 D4 Signatureの効果も発揮され、楽器の質感も鮮明となります。

プレイバック・デザインズMPS-6のディスクリート構成のデュアル・ディファレンシャルDSD DACの効果により、楽器の繊細さや柔らかさを引き出し、豊潤な倍音を再現します。音楽に実体感が加わった印象を受け、ピアノの余韻が美しく空間に描写されたことに感激しました。弱音再現性が高まると、その微細音が倍音に加わり、より一層、倍音が豊潤になります。

次にロリン・マゼール指揮、クリーヴランド管弦楽団による『レスピーギ:交響詩「ローマの祭」』も再生しました。1976年のアナログ録音から、その場で演奏されているかのような、壮大でワイドレンジ、鮮明な演奏が再現されました。

次にMPS-6にMPS-Xを光接続し、ハイレゾを再生しました。オットー・クレンペラー指揮の『マーラー交響曲:第9番』の終楽章では、左右の弦楽パートの響きの対比がよく再現され、木質感に溢れた響きが鮮明になります。まさに高品位なアナログ電源と最新のデジタル処理基板を搭載したN1の効果が反映され、ハイレゾの高解像度再生が堪能でき、明らかにダイナミックレンジが拡張されたように感じます。

また、MUTEC「REF10 NANO」の効果により、さらに高解像度化され、ステージの広さや奥行きをよく再現します。私のリファレンス音源でもある2Lの「Quiet Winter Night」では、弱音に深みを感じ、音質にアナログ的な滑らかさが加わります。例えば、女性ヴォーカルの声質がウェットになり、声質に厚みを加えます。これは、近傍位相ノイズが低い、高精度OCXO(恒温槽付水晶発振器)の効果と言えます。

ボルダーのアンプの性能をいかんなく発揮できるシステム

オーディオ再生でエッセンシャルなことは、音の透明度の高い空間描写、解像度の高さ、ダイナミックレンジの広さ、豊かな倍音ではないかと思います。また、アナログ信号もデジタル信号もデリケートかつピュアであるべきと考え、私自身も、なかなか到達してはいませんが、努力しています。

この組み合わせでは、ボルダーのアンプの性能が発揮され、これらを満足させている印象も受けました。すべては音楽のリアル。ボルダーのプリアンプ「1110」とステレオパワーアンプ「1161」には、創始者、ジェフ・ネルソンの長年培ってきた技術が反映されています。まさにそのポリシーとなる「SOUND that transcends TIME」を実現している印象を受けます。高品位なデザインと内部回路、そして音質には、長く愛用できる佇まいを感じます。

輸入元のアクシスでは、今後500シリーズのフォノアンプや800シリーズのインテグレーテッドアンプ「866」、ステレオパワーアンプ「861」などの新製品も展開するそうです。歴史あるボルダーの今後の躍進が楽しみです。ぜひ、一度、オーディオショウや専門店で、そのデザインと音質に触れてみたいものです。

最後にいまお気に入りの新譜のCDを紹介して、終わりにしましょう。イザベル・ファウストがブリテンのヴァイオリン協奏曲&室内楽を録音しました。ハルモニア・ムンディレーベルから発売されています。臨場感に溢れた、素晴らしい演奏です。