NHKは、6月の環境月間にあわせ、環境に配慮したコンテンツ制作について紹介するメディア向けの説明会を開催。来月開催するパリオリンピック・パラリンピックにおける現地での取り組みや、大河ドラマ『どうする家康』における、スタジオ電力使用量の変化について説明してくれた。

■紅白歌合戦セットに見る「3R」化。環境に配慮したコンテンツ制作とは

本日6月5日は、国連の定める「世界環境デー」であることから、日本では1991年より6月の1ヶ月間を環境月間としている。この期間は例年、国や全国の自治体、企業などが環境の保全に関する各種イベントを行う。

本説明会の進行は、水戸放送局の小松宏司アナウンサーが担当。小松アナはNHKの潜水取材班に所属しており、サンゴ礁の白化や、伊豆大島で、熱帯地域にいるはずの魚がそのまま越冬して住み着くといった減少を目の当たりにしたことで、環境保全について興味関心を抱いたとのこと。

環境保全活動の一環として、小松アナはNHK内で環境に関する取り組みをしているグループ「環境経営タスクフォース」に参画。所属する水戸放送局でも環境に配慮したワークスタイルを推し進めているという。

NHKにおける「環境に配慮したコンテンツ制作」とは、セットなどの素材から使用後までを考えた資源循環や、廃棄物の削減を意識するなど様々な角度から二酸化炭素の排出量削減に取り組むことだと説明。NHKの2024-2026までの中期経営計画の定める6つの柱においても、『「SDGs」「脱炭素」など世界的課題の解決』を掲げ、持続可能な社会の実現に向けて、人々の行動変容につながるような放送サービスを届けることを命題としている。

具体的な取り組みとして、セットの構築やデザインを担当するNHKデザインセンター、副部長の内藤敦子氏が美術周りの事例を紹介してくれた。

まずはNHK毎年の目玉番組、紅白歌合戦のセットについて。今から28年前の1996年の第47回分セットではすべて造形物を使用したリアルなセットを構築していたが、1999年開催の第50回ではセット内で初めてLEDウォールを導入。2007年の第58回においてはLEDウォールでの多彩な映像演出を行うなど、1年1年進化していた。

その一方で2010年半ばまでは、LEDウォール以外のセットは都度独自で制作しており、放送終了後には全て廃棄していたことが長年の課題になっていた。そのため現在ではリデュース・リユース・リサイクルの3Rを第一とした取り組みを行っているという。

例えば昨年2023年の第76回紅白歌合戦では、LEDウォールの映像演出を念頭に、リアルセットの制作を抑制(リデュース)、再利用(リユース) する観点では、ベーシックなデザインのパーツセットを他の番組と日常的に共有することでクリア。例として紅白のセットは、2024年度NHKグループ合同入局・入社式や、「のどじまんフェス」でも使用されている。

リサイクルについては、独自制作セットも他番組でのリユースを終えたのち、素材ごとに細かく分別して、可能な限り資源としてリサイクルに回しているという。

これまでのセット制作は、デザインに基づき素材を選定、設計、制作、収録を終えた後は廃棄といった一方向の流れだったと内藤氏。これからは、収録後に資材回収とリサイクルの過程を徹底する、資源循環を念頭に置いた番組作りを行うよう、全スタッフの意識改革を推し進めているとのことだ。

■NHKパリオリンピック現地スタジオは“ダンボール製”

オリンピックに関する取り組みについては、新たな素材を用いたCO2削減や、環境負荷削減について紹介。オリンピックを報道するにあたり、NHKは東京のスタジオに加えて 現地にスタジオを設置。現地セットは日本で制作し、船便で輸送のうえ、現地で組み立てられる。

これまでのセットはベニヤ材を使用していたとのことだが、今年開催のパリオリンピックについては軽量でリサイクルが可能なダンボール素材をチョイス。スウェーデンの企業が開発した素材とのことで、樹齢80年以上のCO2吸収が緩やかになった古木をメインに、その端材を使ってダンボールにしたものだと説明する。

素材として厚みはあるものの、ダンボールならではの中空構造でベニヤ材よりも軽量化を実現したという。また、これまでのベニヤ材は合成紙でプリントしたものを貼り付けていたが、ダンボール素材では表面にそのままプリントが可能。現地での組み立てやすさと共に、輸送時に発生するCO2削減も達成できるとアピールしてくれた。

■映像革新だけじゃない。『どうする家康』に見る大河ドラマのサステナブル化

続けて、ドラマ制作を担当する第三制作センター所属の村山峻平チーフ・プロデューサーがバーチャルプロダクションによる環境保全効果をプレゼンした。

近年の映像作品で多用されるバーチャルプロダクションとは、スタジオの背景として巨大なLEDウォールを設置し、そこに映し出すCG映像と、その手前にリアルな美術セットを照明・ライティングの技術を組み合わせて物語の世界観を作り出す制作手法だ。

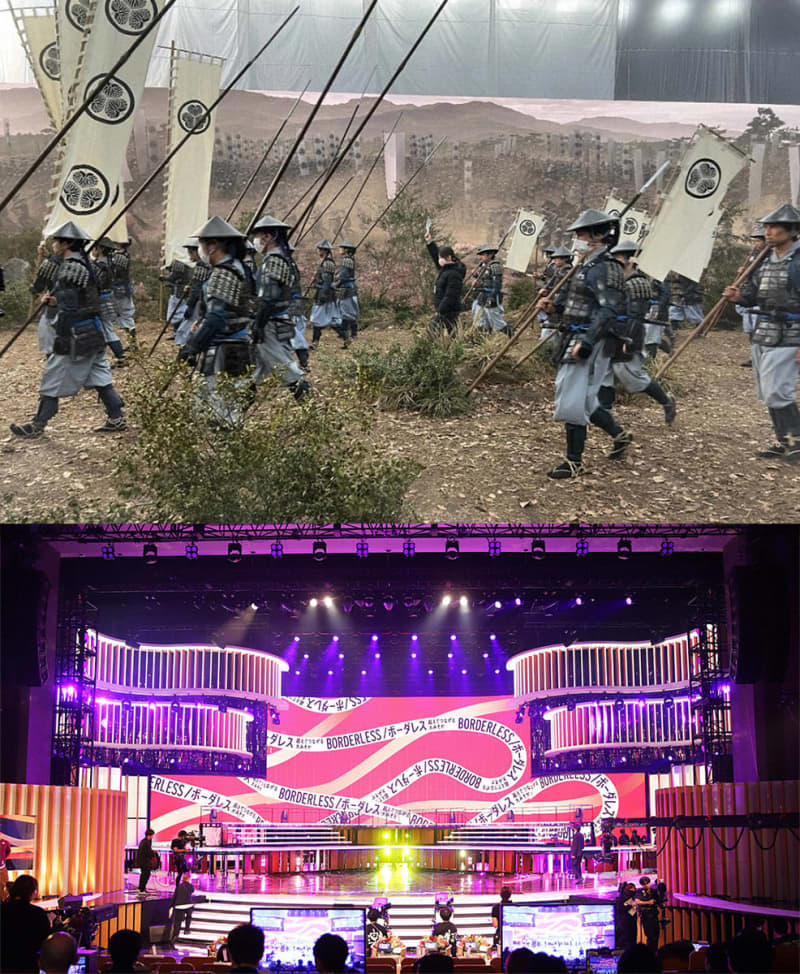

NHKでは2022年放送の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』において、風景利用で試験的に運用。翌2023年の『どうする家康』において本格的に活用を開始した。なお、現在放送されている『光る君へ』では、前番組『どうする家康』との撮影スケジュールとの兼ね合いにより、バーチャルプロダクションは使用されていないとのことだ。

そのバーチャルプロダクションの最大の利点は、ロケーションだけでは再現しきれない世界観の創出にあるが、大河ドラマへの導入でこれまでにない合戦映像の再現ができたほか、「効率的でサステナブルな制作手法であることが実感できた」と、村山氏は振り返る。

これまで大河ドラマのような時代劇は、オープンセットやロケ撮影をメインとして制作を行ってきたが、ロケ撮影は土木工事といった事前準備から、その支度場所の確保や移動、 さらに当日の天気や熱中症リスク、そして撮影後も映り込んだ現代物を消すといったポスプロ作業などもあり、「一筋縄ではいかない」という。

その中で登場したバーチャルプロダクションを用いたセット撮影では、日照時間を気にせずに スタジオの中で撮影できることが非常に大きいとしており、実際に本格導入を行った『どうする家康』では、8割以上のカットがバーチャルプロダクションを使用したものだったと説明してくれた。

バーチャルプロダクションの環境配慮の観点については、総務局環境経営事務局の林恵里佳氏が説明を行った。スタジオの背景をLEDウォール覆うバーチャルプロダクションは電力消費量も多いのでは、という疑問から、電力調査を実施。従来方法による時代劇撮影と、『どうする家康』撮影時のスタジオフロアの1週間の平均電力使用量を比較したところ、前者比較で約20%削減できたと語った。

電力使用量削減の背景について林氏は、従来手法では電力使用量の大きい白熱灯やハロゲンランプを照明として使用していた部分を、『どうする家康』では、照明のトーンを合わせる都合、メインにLED照明を使ったことを理由として挙げた。白熱灯と比較してLEDの消費電力は極めて少なく、そこにLEDウォールや、サーバーも含めた総使用量で比べても、白熱灯の使用電力の方が大きいとのことだ。

NHKでは2030年度末までにCO2排出量50%削減(2018年度比)を掲げ、今後全国の拠点において、照明のLED化といった省エネ設備、電気自動車の導入などを実施。番組などのコンテンツ制作では、引き続き資源循環や廃棄物の削減を推進していくという。