子どもが1歳になるまでの間、子育てを「やめたい」「大変だ」などと感じたことのある父親は7割超に上ることが、東京都豊島区の「男性の育児環境に関する調査」で分かった。

「神経過敏に感じる」などと、実際に精神的な不調を感じたことがある父親も4割に達したほか、子どもの誕生後は特に厚生労働省が推奨する睡眠時間を取れていないことも判明した。

一方で、4割を超える父親が仕事と通勤に毎日「10時間以上」を割いており、同区は「家事育児時間や睡眠時間を確保する際の阻害要因となっている可能性がある」と指摘。

担当者は、ハフポスト日本版の取材に「夫婦2人だけで頑張って精神的に辛くなることもあるため、行政のサービスや支援を十分受けられるような環境整備や意識の醸成を図っていきたい」と語った。

配偶者は夫より長い育休

調査は豊島区が5月31日に発表。委託先の一般社団法人「Daddy Support 協会」(東京)が2月1日〜3月31日、ネット上などで調査した。

2023年12月末時点で、同区で2歳未満の子どもと同居し、養育している父親1557人から回答があった。

調査はまず、子どもの妊娠届や出生届を自ら提出したかどうかについて尋ねた。

まず、母子手帳が交付される「妊娠届」を自ら出した人は424人(27.2%)、「出生届」を自ら出した人は1426人(91.6%)だった。「妊婦健診・出産・産後健診時のいずれかに付き添った」人は1214人(78.0%)だった。

また、「育休(もしくは育児目的の休暇)の取得期間(予定も含む)」については、「取ってない」が558人(35.8%)と最も多く、「1カ月から3カ月未満」が239人(15.4%)、「2週間〜1カ月未満」が216人(13.9%)と続いた。

一方、配偶者は「12カ月〜24カ月未満」が566人(36.4%)で最多だった。続いて、「6カ月〜12カ月未満」が372人(23.9%)などと、夫より長く育休を取得する人が多いことが分かった。

豊島区子育て支援課の安達絵美子課長は、「育休取得の流れから育児をしっかりやる男性が増えていることは事実。ただその分、男性に対する支援が追いついていないという声もあったので、育児・家事に関する情報やサービスが男性に行き届いているかどうかを確認し、既存の事業も見直すなどしていきたい」と話した。

イメージ写真

夫婦間の「話し合い」が重要

次に、父親の「1週間あたりの家事・育児時間」を妊娠前、育休中、育休後(生まれた後)に分けて聞いた。

妊娠前は「1〜3時間未満」が336人(21.6%)と最も多く、「5〜10時間未満」が294人(18.9%)、「10〜20時間未満」が286人(18.4%)と続いた。

育休中(育休を取得していない人を除く)は「20時間以上」が494人(31.7%)、「10〜20時間未満」が189人(12.1%)、「5〜10時間未満」が158人(10.1%)の順。

育休後は「20時間以上」が393人(25.2%)、「10〜20時間未満」が339人(21.8%)、「5〜10時間未満」が223人(14.3%)の順だった。

なお、国は第4次男女共同参画基本計画で、男性の家事・育児関連時間を平均1日あたり150分とする数値目標を立てている。

週に17.5時間となるが、豊島区の調査から、育休中と育休後は「20時間以上」の家事・育児をしている男性が一定数いることがわかる。

一方、父親が配偶者と「生後の家事・育児に向けた準備」を行っていたかどうかについては、課題が残る結果となった。

「家事・育児分担の話し合い」を「妊娠前から」していたと回答した父親は555人(35.6%)だったが、「していない」も443人(28.5%)いた。

「母子手帳や資料を一緒に読んで情報を収集」していた父親についても、「妊娠中」の825人(53.0%)の次に、「していない」の322人(20.7%)が多かった。

「育休の取り方」については、729人(46.8%)が「妊娠中」から話し合っていたと回答し、続いて「妊娠前から」が400人(25.7%)だった。「していない」は332人(21.3%)と3番目に多かった。

ハフポストが以前取材した東京都の調査では、「夫婦間における家事・育児分担の満足度を上げるために重要だと思うこと」は「夫婦でよく話し合い、協力する」「お互いが感謝の気持ちを伝える」が、男性・女性ともに6割超となった。

一方、話し合いや感謝の気持ちを伝えることが「十分にできている」と答えた人は、男性17.0%、女性14.1%にとどまり、夫婦間のコミュニケーションの大切さを指摘していた。

安達課長は、「比較的時間に余裕がある妊娠中に話し合うことが重要。夫婦がこのタイミングで互いに理解を深められるように、今後『父子手帳』のようなものを準備する予定」と語った。

精神的な不調も

豊島区の調査では、父親に「子育て開始後から1歳までに精神的な負担を感じたことがあるか」とも尋ねた。

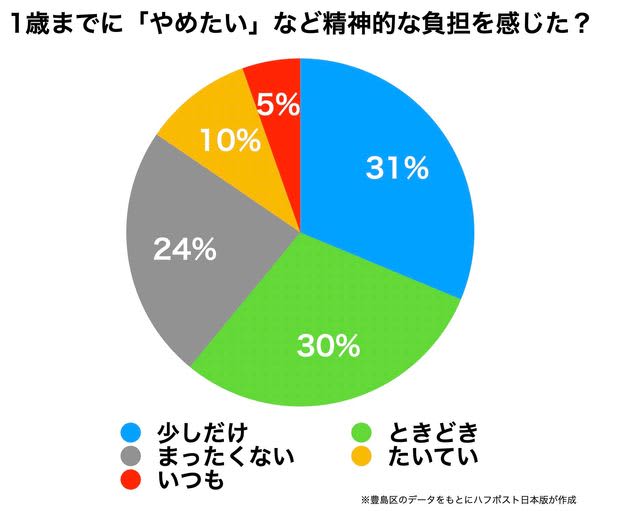

精神的な負担は、「大変だ」「つらい」「やめたい」といったネガティブな気持ちを指すが、「少しだけ」と答えた人が487人(31.3%)で最多だった。

続いて、「ときどき」が462人(29.7%)、「まったくない」が367人(23.6%)だった。一方、「たいてい」(10.1%)や「いつも」(5.4%)と答えた人も計241人(15.5%)いた。

つまり、1歳までの育児を少しでも「つらい」「やめたい」などと感じた父親は、1190人(76.5%)に上るということだ。

「寝たいのに眠れない」などといった精神的な不調を子どもが何歳の時に感じたのかについても、「感じたことはない」が830人(53.3%)で最多だった一方、「生後2~3カ月」が358人(23.0%)、「生後1カ月まで」が349人(22.4%)などと続いた。

子どもが1歳までに育児を「やめたい」など精神的な負担を感じたかどうか(※小数点四捨五入)

生まれた後の睡眠時間は5〜6時間未満が最多

子どもが生まれた後は、十分に睡眠時間が確保できていない実態も明らかになった。

子どもが生まれた前後の睡眠時間について、「生まれる前」は平均で「6~7 時間未満」が585人(37.6%)と最も多く、「5~6 時間未満」が413人(26.5%)、「7~8 時間未満」が361人(23.2%)などと続いた。

しかし、「生まれた後」で最も睡眠時間が少なかった時期の平均では、「5〜6時間未満」が555人(35.6%)だった。「5時間未満」も549人(35.3%)に上り、「生まれる前」で最多だった「6~7時間未満」は306人(19.7%)、「7~8 時間未満」は124人(8.0%)しかいなかった。

厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド 2023 」には、成人においてはおよそ「6〜8時間」が適正な睡眠時間と考えられ、「1日の睡眠時間が少なくとも6時間以上確保できるように努めることが推奨される」とある。

子どもが生まれてからも、仕事と通勤時間の合計が平均「10〜12時間未満」の人は381人(24.5%)おり、「12時間以上」も281人(18.0%)いることから、家事育児時間や睡眠時間を確保できない要因となっている可能性がある。

その一方で、子どもが生まれた後に自分と配偶者の健康を維持するため、「睡眠時間を確保する」取り組みをしていたかと尋ねると、「していない」が439人(28.2%)となった。

このほか、「意識して食事の時間を取る」「1人だけで過ごす時間を確保する」といった取り組みを「していない」と答えた人は、それぞれ552人(35.5%)、689人(44.3%)いた。

また、「親族から育児に関して支援を受けたか」については、「時々うけた」が660人(42.4%)と最も多く、「頻繁に受けた」が538人(34.6%)、「あまり受けなかった」が219人(14.1%)、「まったく受けなかった」が140人(9.0%)という結果になった。

安達課長は、「例えば、24時間のうち仕事と通勤を12時間以上していると物理的に家事や育児、睡眠の時間を取れない。それでもきちんと家事や育児をやっている男性ほど、不調につながっている可能性があるのではないか」と指摘。

その上で、「行政としては休息目的で取れるベビーシッターの一時預かりサービスなども強化していく。4月から『パパ’ズ・カフェ」も開催しているが、子育て中の男性同士の交流の場も注目して見ていきたい」と述べた。