By @Living

かごさえあればなんとかなる! おしゃれで汎用性の高い“かご収納”アイデア10

生鮮食品から、レトルト、乾物、調味料まで、さまざまな食料品で溢れるキッチン。そのうえ、毎日の事のために出たり入ったりと流動的で管理が難しいのが食料品のストックです。気づいたら賞味期限切れになり廃棄となってしまうことも……。実は、そういった廃棄を含む家庭から出るフードロスが、日本全体のフードロスの約半分量を占めていると言われています。

暮らしをもっと楽しむために「家事がラクになるかどうか」を大切にする整理収納アドバイザーのhanaさんに、日常的な管理を楽にしフードロスの回避にも役立つ、食料品の整理収納術を教えていただきました。

管理しやすさのポイントは、

全体を見渡せること

「賞味期限切れの食料品が発生してしまう原因の多くは、『どこに何があるか把握できていないこと』です。なんとなく購入し、いつのまにか引き出しの奥や冷蔵庫の隅に追いやられ、買ったことすら忘れてしまう、というのはよくあることです。

ストックの基本は、『買う→使う→不足分を買い足す』を循環させること、つまり“ローリングストック”です。この流れを作るポイントは、何がどこにあるかすぐに分かる一目瞭然の状態で管理すること。そのための3つのステップを紹介します」(整理収納アドバイザー・hanaさん、以下同)

ストックを一目瞭然にする基本のステップとは?

ステップ1.収納スペースを決める

「収納できるスペースにも量にも限度があります。今ある収納を活用して、できるだけ増やさないことが大切です。物に合わせて収納を増やせば、管理しきれず使い切れない食料品が発生します。まずは、自宅の収納スペースをチェックし、納める場所を決めましょう。我が家の収納スペースは、全部で7ヶ所。管理が苦手な人や忙しい人ほど、あまり分散させず、収納スペースの数を絞るとよいでしょう」

hanaさん宅の食料品ストックスペース

・冷蔵庫

・コンロ下の小引き出し

・コンロ下の中引き出し

・コンロ下の大引き出し

・シンク下の引き出し

・キッチン背後、壁面収納の上から2番目の棚

・冷蔵庫脇の細長い棚

ステップ2.使いやすさを意識して、1ヶ所にまとめる

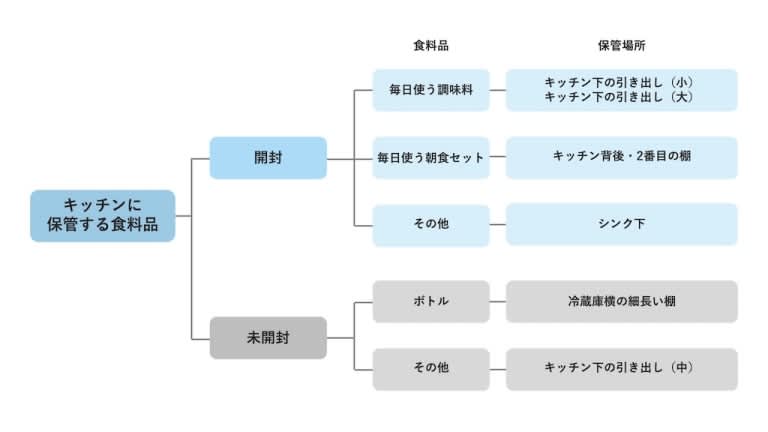

「納める場所が決まったら、食料品を使いやすいよう分類し、1カ所にまとめます。分類の基準は、まずは冷蔵庫保管かキッチン保管か。さらに開封済みか未開封か。

次に、開封済み食品の中から“毎日使う食品“を選びましょう。例えば、我が家の場合は、毎日使う調味料や毎朝使う朝食セットです。調味料の保管は使う場所であるコンロ回りに、朝食セットは背面の棚にまとめています。調味料は、さらに“サイズ”によって引き出しを分けています」

サイズによって分ける理由は?

「立てて保管するためです。コンロのすぐ下の小引き出しには砂糖や塩などの背の低い調味料を、その下の大引き出しに、しょうゆやみりんなどの背の高い液体調味料を入れています」

ステップ3.引き出しを開ければ一目瞭然な“立てる収納”

「納める場所が決まったら、何がどこにあるかすぐに見つけられるよう“立てて収納”しましょう。食料品を重ねて収納すると、忘れ去られる原因に。食料品の大きさに合わせたカゴを用意したり、ブックスタンドなどを利用して仕切れば、立てるのが難しい形状のものでも倒れることはありません」

家族も一目で分かる! 冷蔵庫収納のステップ5

「冷蔵庫は食料品の収納スペースのなかでも、もっともブラックボックスになりがちです。ファミリータイプであれば容量も400リットルと多く、奥行きもあり、区切られたスペースも多数あります。定位置を決めずに、次々と放り込んでしまえば、たちまち食料品は迷子に。また、家族が出し入れすることも多いので、家族が一目見て分かることも大切です。それぞれの食料品の定位置を決め、ラベリングをしましょう」

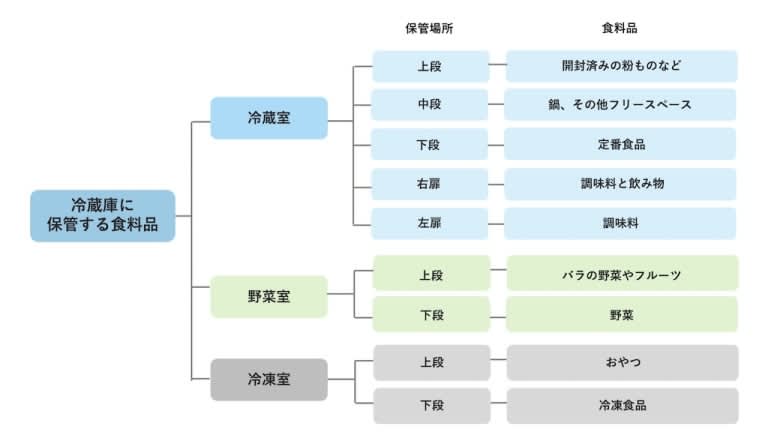

ステップ1.何をどこに置くか大まかに位置を決める

「冷蔵庫内の収納は配置が決まっているので、上段、中段、下段など、収納する位置によっておおまかにグループ分けをし、何を保存するかを考えます。また保存する位置ですが、よく使うものや重い鍋は、取り出しやすい目線から腰高の位置に配置すると使い勝手のよい冷蔵庫になります。例えば、中段は味噌汁やおかずが入った鍋ごと保存するスペース、下段は定番食品、右と左の扉には、調味料などとざっくりグループ分けをします」

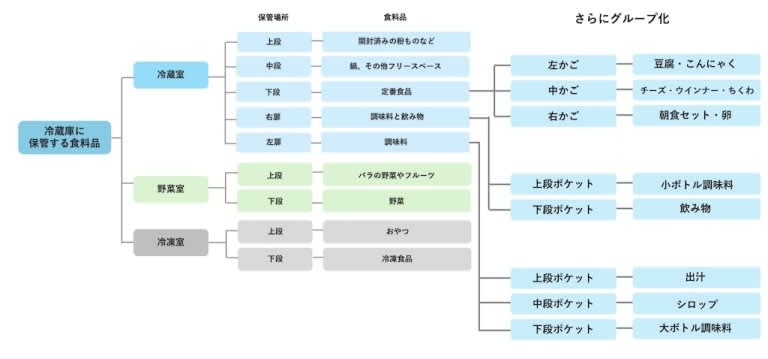

ステップ2.おおまかに分けた大グループをさらに、使いやすいグループに分ける

「おおまかに分けたグループをさらに使いやすいグループに分けます。例えば、冷蔵庫の下段を定番食品としていますが、定番食品の種類は家庭によってさまざま。姿、形が違うものが混在すると、一目で判断しにくくなってしまいます。ここでもグループ化のポイントは、“使うタイミング“と“サイズ”。例えば、朝食に使うジャムやヨーグルトは同じタイミングで使うので、同じカゴに。豆腐やこんにゃくは、パッケージが似ているので同じカゴに入れるなどを意識しまとめます」

■ 同じタイミングで使う食料品をグループ化

例)朝食セット(ヨーグルトとジャムを一緒にする)

■ パッケージの種類ごとにグループ化

例)豆腐・こんにゃくグループ……パッケージが四角い

よく使う、かつ大ボトルの調味料グループ……めんつゆ、ケチャップ、マヨネーズ

小ボトルの調味料グループ……焼肉のタレ、焼き鳥のタレ、レモン汁、にんにくのチューブなど

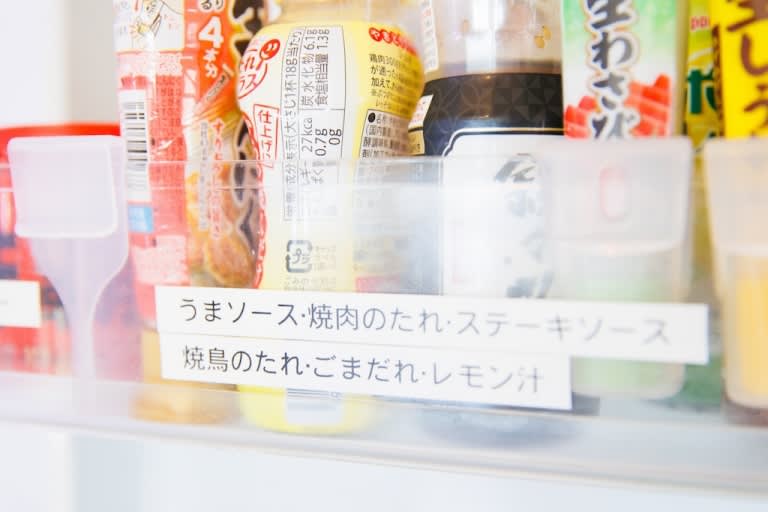

ステップ3.誰が見ても分かるようにラベリングをする

「2で作ったグループは本人しか分かりません。本人以外の家族が適当な場所に置いてしまえば散らばり、管理は難しくなります。家族が定位置に戻せるようにする。そのためには、ぱっと見て分かるよう具体名をラベリングしましょう。例えば、右扉のポケットは小ボトルの調味料グループですが、うまソース・焼肉のたれ・ステーキソース・焼鳥のたれ・ごまだれ・レモン汁と具体名をラベリングします」

ステップ4.賞味期限がよく見えるよう立てる

「冷蔵庫内も基本は立て収納。不要な外袋は外し、賞味期限がすぐ確認できるよう目につく方向に立てて収納します。スーパーの収納のように、古いものは手前、新しいものを後ろに置きます」

ステップ5.冷凍室・野菜室も立てて収納

「ステップ1〜4と同様にグループ化し、立てて収納します」

【冷凍室】…上段には家族がよく食べる食品を優先する

【野菜室】…早めに使い切りたい野菜は専用のカゴを作る

「冷凍室、野菜室は、引き出しタイプで上段、下段に分かれていることが多いです。引き出しを区分けせずにいると、あっという間にごちゃごちゃに。ここでも同様に分類しましょう。例えば冷凍室の場合、大半は食事のストックが多いと思いますが、家族が頻繁に食べるおやつなどは取りだしやすい上段に入れましょう。野菜室の上段には“バラの野菜やフルーツ”とし、さらにそこへ、早めに使いきる必要のある“使いかけの食材専用のカゴ”を作ると、使い忘れを防げます。下段は深いため、根菜、未開封の野菜などと紙袋で仕切り、立てて収納します」

食料品の収納ルール 4

見やすく、取り出しやすい収納は、管理を楽にする第一歩です。グループ化の際に使う仕切りカゴや、食料品の保存ケースなど、収納する際に決めておくべきルールを紹介していただきました。

1.定番調味料を決める

「安いから、新商品だからという理由で無目的に買ってしまった食料品は、なかなか使い切れないものです。私の冷蔵庫の約8割は定番品。定番品で在庫を回せるようになると、管理がグッと楽になります。買い物の時間も短縮できます。まずは、調味料だけでも定番品を決め、増やさずに定位置を決めるとよいでしょう。新しいジャンルの料理に挑戦したいときは、使い切れる小サイズを選びましょう」

2.保存ケースは中味が見える透明のものを選ぶ

「このお皿に何を入れてたっけ? そう思って、開けてみると余った夕飯が入っていて、腐っていたということはありませんか? 中味が見えないと存在を忘れてしまいます。保存するときは、中味が見える透明なケースを選びましょう」

3.収納カゴは、納める場所を決めて用途を明確に

「収納カゴは、“収納するスペース”と“物”が決まってから購入しましょう。例えば、キッチン背後の2段目の棚には朝食用の食料品を収納しています。収納カゴは棚の高さの半分以下の大きさにして、上部に余白を取っています。そうすることでカゴを引き出さずに、上からポイっとしまうことができます。また、冷蔵室の収納カゴは、奥行きのあるものがおすすめ。冷蔵庫は奥行きがあるため、仕切らないと食材が追いやられ見えなくなってしまいます。奥行きのあるカゴを選べば、奥のスペースも無駄なく活用できます。また、野菜の収納には、カゴではなく紙袋を使っています。葉物や根菜など、野菜はかさばる物が多く、大きさもさまざま。紙袋であれば臨機応変に形を変えられます。このように、場所と物によって収納かごが異なるのです」

4.“家事がラクになる”ものだけ、詰め替える

「私の整理収納のコンセプトは、“暮らしをもっと楽しみたい!”ということ。食料品を詰め替える基準は“家事がラクになるかどうか”。基本的には詰め替えません。揃えたケースは美しいですが、詰め替える度にケースを洗洗わなければならず手間がかかります。砂糖・塩など詰め替えないと計量しにくいものだけを詰めかえています。使いかけの粉は、密閉できる容器に袋ごと収納。さらにこれらの収納グッズは、洗うときの手間も考えて食器洗浄機で洗えるタイプのものを選んでいます」

管理が簡単になれば、“暮らしを楽しむ”ための時間が増えます。食料品は量が多いためグループ化するまでが大変ですが、一度決まってしまえば、管理そのものをルーティン化することで、取り出しやすくロスのない食料品ストックが叶います。まずは毎日使う調味料から実践し、使い切ることから始めてみましょう。

Profile

整理収納アドバイザー・整理収納教育士 / hana

神奈川県川崎市在住。自宅のリノベーションを機に、片付けに目覚め、整理収納アドバイザー、整理収納教育士、クリンネスト1級を取得する。Instagramやブログ、Webメディアや雑誌の記事執筆などを通して、整理収納を中心とした暮らしを楽しむアイデアを発信しながら、整理収納訪問サポート、整理収納オンライン相談、講座・セミナーを行う。

HP