タイヤというと、自動車やバイク、自転車などで使われるのゴムタイヤがなじみ深いと思いますが、公共交通系の輸送、東京の「ゆりかもめ」や「神戸ポートライナー」などの新交通システムや、「東京モノレール」「大阪モノレール」といったモノレールの駆動にもタイヤが関わっています。

今回はそんなタイヤを開発している日本のメーカー「ブリヂストン」が、人類の未来につながる月面有人走行のためのタイヤ走行試験を鳥取砂丘で行う様子を報道公開するということで、取材をしてきました。

今回の走行試験ですが、鳥取砂丘にある「ルナテラス」という場所で、鳥取県とブリヂストンとの共同説明会と一緒に行われました。

ブリヂストンが挑戦する宇宙調査ミッション!「地球」とは異なる「月」という環境

ブリヂストンは、ご存じのように世界屈指の売り上げを誇る日本のタイヤメーカーです。2019年4月に、JAXA、トヨタと共に”国際宇宙調査ミッション”に挑戦することを発表しました。このミッションの一つに有人与圧ローバー(通称:ルナクルーザー)での「月面での有人探査活動」があり、その「月面探査車用タイヤ」を現在ブリヂストンが開発しています。

ここで、説明会での話を元に、地球とは異なる月の環境と、月で使用できるタイヤの開発に関して簡単に説明をしておきます。

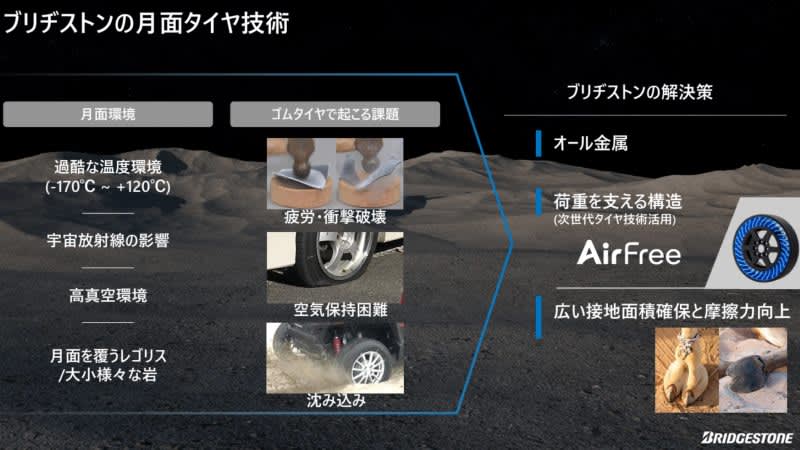

まず、月面にはほとんど空気が存在しませんので、常に高真空の状況下にあります。

地上での一般的なタイヤは、中に空気を入れて車などの重さを支える構造ととなっていますが、月面の空気のない状況では、中に空気を入れる事や、充填をしたとしても空気を漏れなくすることが非常に難しいという事になります。そのため、まずは「空気を使用しなくても荷重を支えられるような構造」のタイヤを考えたそうです。

2点目としては、月には大気(空気)の層がありませんので、太陽からの熱や放射線がそのまま月面まで降りそそぐという環境になっています。

陽が当たる昼間は非常に熱く、夜は非常に寒くなります。そのため、-170℃~+120℃になるという非常に激しい温度変化があり、かつ太陽からの放射線が降り注ぐという状況下に置かれるそうです。ゴムや合成樹脂(プラスチックなど)素材では、このような大量の放射線や、急激な温度変化には耐えられないため、タイヤを構成する素材としてはゴムや合成樹脂は使用できないという選択になったそうで、今回のプロジェクトでは「全て金属製」ということを選択しています。

3点目としては、月の表面全体が非常に細かい「レゴリス」とよばれる特殊な砂に覆われているという特徴があります。そのような細かい砂地では、タイヤがすぐに埋もれてしまい、推進力が生み出せないという課題があるため、「細かな砂地でも沈み込まずに走行できる」という特徴を持ったタイヤ、すなわち地面に接地する面積を出来るだけ広くし、摩擦力が大きいタイヤの開発が必要とされています。

また月の重力が地球の6分の1になるという環境も、月と地球の大きな相違点としてあげられます。

これらの月に特徴に加え、ロケットを打ち上げて資材を月に運ぶためには膨大なエネルギーを必要とするため、月に持って行くものは「可能な限り小型化・軽量化」するということが、必須の条件となっているそうです。

通常のタイヤ開発とは大きく異なる、走行試験の環境整備

タイヤ開発は、大きくいうと、様々な条件などを入力したシミュレーションと、実際の走行試験とを繰り返しながら製品開発を行うそうなのですが、今回は「月面」でのタイヤということなので、実際の走行試験はできません。

タイヤ開発当初は、月に似た走行試験の環境を求めるために、東京都小平市にあるブリヂストンの敷地中に小さな試験環境を作ったり、近隣の河原や砂地などで走行試験を行っていたようですが、規模が小さかったり、近隣との関係もあり思うように試験を進めるのが困難だったようです。

そんな時に出会ったのが、今回取材を行った鳥取県の砂丘を利用した、大規模な月面環境の実証フィールド「ルナテラス」という試験施設です。

鳥取砂丘の月面実証フィールド「ルナテラス」

鳥取砂丘 月面実証フィールド「ルナテラス」は、日本最大の広大な砂地である鳥取砂丘を利用して、月面に近い広い試験環境を整備するという、鳥取県が行っている「鳥取砂丘月面化プロジェクト」により整備された、面積約0.5haの実証試験のための場所で、2023年7月にオープンしました。

鳥取砂丘は、中国山地の花崗岩などが長年かけて川から日本海へと砂となって流れ出た後、海底に堆積した砂が波や沿岸流で岸へ打ち上げられ、その砂が強い北西の風によって内陸側へ運ばれるという流れが非常に長い年月繰り返されることでできました。そのため鳥取砂丘の砂は、非常にきめ細かい砂粒であるという特徴があります。

この細かい砂は、月面の一部の環境と類似性があるということから、鳥取県では鳥取砂丘の一部を整備して月面を疑似した実証フィールドとして「ルナテラス」を造り上げました。

この鳥取砂丘月面実証フィールド「ルナテラス」は、鳥取砂丘の西側の場所に整備されました。多くの人たちが観光で訪れる鳥取砂丘の西側、鳥取大学の砂丘研究施設の近くに位置しています。

「ルナテラス」は、NASAなどの試験施設なども参考して整備されました。平地・斜面・自由設計ゾーンという3つのフィールドが設けられ、斜面の角度も5度~20度までのものがあり、岩などを外部から持ちこんでラフな地面を作った試験なども可能になっています。

現在は利用料無料で貸し出しをしており、砂浜の整備費・原状回復費は利用者が実費負担する形となっています。2023年の開業以来、月面や宇宙を目指す様々な企業や学校、団体などが利用をしています。

鳥取県としては、地域の将来を支える産業のひとつとして「鳥取県から宇宙産業を創出する」というチャレンジとしてこの事業を進めています。

月面探査車用タイヤは「第2世代」へ進化

ブリヂストンが2019年に開始した月面探査車用タイヤプロジェクトですが、2024年6月時点では第2世代の試験へとシフトをしています。

前述の月特有の理由から、「空気を使わずに車体を支えられるもの」「激しい気温差や放射線に耐えられる金属で製造されるもの」「非常に細かい砂地でも沈み込まず走行できるもの」という3点と、「宇宙へ持って行けるよう軽量でサイズが大きくならないもの」ということを前提に開発を進めているこのタイヤですが、開発当初(第1世代)には「コイルスプリング構造」といわれる形状のタイヤが選択されました。

第1世代のタイヤの骨組みを見ると、ステンレス鋼をコイル状にしたものをいくつも使用し、それをスプリングのようにした骨組みにより荷重を支えているのが分かります。

この骨組みの上、タイヤのトレッド部にあたる接地面には、ラクダの足裏から着想を得て開発された、金属製の柔らかいフエルトが配置されています。

ラクダは、非常に細い足をしているのに、重い荷物を背負っても砂漠の砂に埋まらずにスムーズに移動をすることができますが、実はラクダの足裏には歩行時に地面に対する圧力を分散させて、脚が砂にめり込まないようにするための構造になっています。(やわらかい新雪の上で使用される、雪上靴やかんじきと同じ役割をするものです。)

この金属製のフェルトにより、レゴリス(月のきめ細かい砂)との間の摩擦力を高めより優れた走破性を実現したそうで、この金属フェルトに関しては第2世代以降にも引き続き使用される予定とのことです。

「第2世代」では金属製スポークを採用

第1世代での様々なシミュレーションや走行試験を経て、更なる進化を目指して開発されたのが、今回試験の様子が公開された第2世代のタイヤになります。

第2世代の骨格構造には、金属製スポークが採用されました。実はこれ、一市販車向けにブリヂストンが公道実証実験を進めている、空気充填が要らない次世代タイヤ「AirFree」の技術が生かされたものとなっています。

「AirFree」のタイヤは、今までの空気の入ったゴムで支えていた構造ではなく、空気の代わりに合成樹脂でできた青色のスポークで荷重を支えるという構造になっており、パンクなどの空気圧に起因する故障が発生しないという特徴を持った、新しいタイヤです。

今回の第2世代の月面探査車用タイヤでは、「AirFree」のスポーク部分を金属製に変更した、金属スポークという構造を採用しています。タイヤの接地面とホイールの間にある金属スポークによって、車両の荷重が支えられて衝撃も吸収されることになります。

このタイヤに使用される金属としては、耐熱性、強度、加工性などにおいて優れた特徴をもつステンレスが採用されています。

タイヤのトレッド部分に関しては、細かい砂であるレゴリスとの摩擦力を高めるために、接地面が複数のパーツに分かれ、接地面積を極大化するためのデザインになっています。

このタイヤに重みがかかることで、タイヤが上下方向につぶれる形で変形し、より多くの面積で地面に接地できるような形状になっています。

タイヤの設置表面には、第1世代での開発試験で既に効果が分かっている、金属製のフェルトが引き続き使用されるそうです。

いよいよ行われる 第2世代タイヤの走行試験

今回公開される走行試験は2種類。まずは月面探査車用タイヤの走行性能試験です。

このタイヤは、まだ開発段階のため、大きさや幅、スポークの硬さなど、色々なところに変更を加えながらの、試験が続けられているようです。

EVバギーの後ろに、様々な計測機械が付いた月面探査車用タイヤを装着し、走りながらデータを収集していきます。月面探査車用タイヤ自体にも走行するための駆動力がかかるようになっている他、タイヤにかかる上下の力(荷重)も変更しながら計測ができます。今回の試験では、表面の金属フェルトが装着されない状況での試験となっています。

非常に細かな砂の上を走るために、砂に沈みこまずに、スムーズに砂の上を進むという特性のタイヤ開発が目標になります。

もう一つの走行試験は、耐久性の試験になります。

こちらは、ジムニーで月面探査車用タイヤをけん引して、タイヤの耐久性を計測するというものです。

「ルナテラス」という大きな規模の試験専用施設を使用することで、砂上での長距離耐久走行や、傾斜面での走行試験、大きな岩などを設置しての砂面走行など、様々な環境を作り試験を行う事ができるようです。人が乗るための車両ということで故障が許容されないレベルが求められますので、実際に月へ行くまでには1万kmを越えるタイヤ耐久性能を目指して、試験が続けられるようです。

今回の試験用タイヤは、荷重をかけると少したわんで、設置面積が大きくなるのが感じられるものでした。

実際には、このような走行性能と耐久性を、より高いレベルで実現ができるようなタイヤの開発を目指しているということでした。

今回ブリヂストンが開発しているのは、2019年に発表されてたJAXAとトヨタが検討をしている月面探査車(有人与圧ローバ)用のタイヤになりますので、現段階では6輪の車両を想定しているようです。

ブリヂストンの月面ミッションへの挑戦は、人類が地球外に行く際に広く役に立つ知見となるでしょう。

鳥取砂丘「ルナテラス」での試験の意義

この「ルナテラス」での走行試験によって、ブリヂストンとしては、「砂上走行時特有の接地メカニズムの確認」や「推定メカニズムで設計した試作品の性能検証」、そして「シミュレーションの妥当性の検証」などが可能になるとしており、かなり重要な開発試験の場となりそうです。

鳥取砂丘が持つ特有の環境を活かして月面環境を大規模に疑似再現した「ルナテラス」は、他にはあまり代替えが難しいような大規模な施設ですので、鳥取県という自治体が主体になって取り組むことで、ブリヂストン以外にもたくさんの企業の利用が予想されます。

これによって、日本の宇宙開発が、今後順調に進歩すること期待しましょう。

記事・写真:鎌田啓吾

(鉄道チャンネル)