朝ドラ『虎に翼』では、寅子が「裁判官にしてください」と司法省に押しかけていましたが、寅子のモデル・三淵嘉子さんも同じように人事課長と直談判しています。

一度法曹の世界から身を引いた彼女は、なぜ裁判官を目指したのでしょうか?

戦後、三淵嘉子さんが法律家として再出発するに至った経緯を解説します。

同時期に家族を4人亡くした三淵嘉子

画像 : 焦土と化した東京. public domain

昭和21年5月、嘉子は夫の芳夫を戦病死で失った後、翌昭和22年1月には母・ノブを脳溢血で亡くしています。

さらに不幸は続き、同じ年の10月、今度は父の貞雄が肝硬変で帰らぬ人となりました。

三淵嘉子は、3年の間に弟の一郎と夫、母と父の4人の家族を失ったのでした。

嘉子は5人兄弟の長女で、彼女の下に4人の弟がいました。

長男の一郎は戦死し、次男・輝彦は戦地から復員したばかり、三男・晟造(せいぞう)は北大に、四男の泰夫は東大に通う学生でした。

残された弟たちと息子の芳武、自分も含めた家族5人の生活が、嘉子の肩に重くのしかかります。

食べていくためには稼がなければならず、嘉子は「自分が働いて家族を養っていく」という覚悟を決めたのでした。

裁判官の道を選ぶ

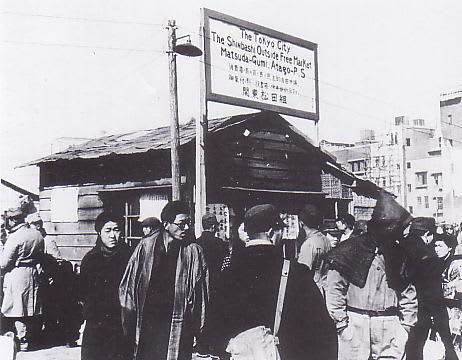

画像.新橋にあった闇市. public domain

夫を亡くしてすぐ、嘉子は明治女子専門学校の教授として働いていました。

しかし、給料は安く、すさまじいインフレで教師の仕事だけでは家族を養うことができません。

嘉子は生活費と学費の捻出に悩み、以前のような教師と弁護士の二足のわらじも考えましたが、なかなか踏ん切りがつきません。

そんな彼女の頭に浮かんだのは、司法科試験の時に見た「司法官試補採用」の「日本帝国男子に限る」という一文でした。

口頭試験の待合室の壁に貼られた「司法官試補採用」の告示に、黒々と書かれたこの一文を目にしたときの怒りを嘉子はこう記しています。

同じ試験に合格しながら、なぜ女性が除外されるのかという怒りが猛然と湧き上がって来た。(中略)そのときの怒りがおそらく男女差別に対する怒りの開眼であったろう。『追想のひと三淵嘉子』より引用

「司法官試補」は裁判官と検察官の修習生のことで、戦前は女性に司法官試補の道は与えられていませんでした。

しかし、昭和21年11月3日、日本国憲法が公布され「男女平等」が宣言されたのです。

「男女平等が宣言された以上、女性が裁判官になれないはずはない」

そう考えた嘉子は、弁護士ではなく裁判官の道を選んだのでした。

司法省に出向き「裁判官採用願」を提出する

画像.明治期の司法省. public domain

昭和22年3月、嘉子は司法省を訪れ、石田和外(いしだ かずと)人事課長に「裁判官採用願」を提出しました。

ちなみに石田氏は、『虎に翼』で松山ケンイチさん演じる桂場等一郎の実在モデルです。「帝人事件」では「水中に月影を掬するが如し」という名文句を残し、昭和44年に第5代最高裁判所長官に就任しています。

「裁判官採用願」は、石田課長から東京控訴院院長の坂野千里へと移されましたが、結果は不採用。

「女性初の裁判官の任命は、新しい最高裁判所発足後がふさわしいだろう」

という坂野院長の判断によるものでした。

しかし、門前払いされたわけではなく「しばらくの間、司法省の民事部で勉強していなさい」という坂野院長の配慮のもと、嘉子は「司法省嘱託」の辞令を受けたのでした。

心が震えた新民法草案

画像.明治期の司法省内部. public domain

嘉子は、司法省民事部民法調査室に配属されました。

昭和22年5月3日の日本国憲法施行に合わせ、旧民法も新憲法の基本原理に基づいた改正が必要とされました。早急な見直しに対応するため、民法調査室が設置されたのです。

民法改正は急務であり、改正作業を手伝うことになった嘉子は、徹夜で働いている調査室の職員に面食らったそうです。

彼女が配属された頃には、すでに新民法の草案が完成しつつありました。

そこには戸主や家制度、妻を無能力者とする条文はなく、かわりに「婚姻の自由」や、兄弟での均等な分割をする「諸子均分相続制」などが新たに盛り込まれていました。

女性が家の鎖から解き放たれ、ひとりの自由な人間としてすっくと立ち上がったような思いがして、息をのみました。

『三淵嘉子と家庭裁判所』より引用

嘉子は、新民法の草案を読んだ時の感激を生涯忘れなかったそうです。

その後、新民法の草案は完成したものの、なかなか法案の成立には至りませんでした。

当時、占領下にあった日本では、法律の作成にGHQの承認が必要でした。

しかし、GHQの法務局はあらゆる法律の改正作業に追われていて、民法に着手する余裕がなかったのです。

このまま新憲法が施行されると、旧民法の「家」を基盤とした相続制度が、新憲法の規定に反することになってしまいます。

あわてた民法調査室は、応急的な措置として「民法応急措置法」を制定しました。新民法が施行されるまでの間、家督相続に関する効力を停止するための措置です。嘉子はこの作業に関わりました。

結局、新民法が成立し施行されたのは、日本国憲法が施行された翌年の昭和23年1月になってからでした。

さいごに

三淵嘉子を再び法曹の世界へ戻らせたものは、戦前、本来なりたかった裁判官のスタートラインにすら立たせてもらえなかったという男女差別への怒りでした。

「戦争や挫折でいろいろと変わってしまったけれど、でも私は好きでここに来たんです!それが私なんです!」と言い放ち、覚醒した寅子。

彼女の今後の活躍が楽しみです。

参考文献

三淵嘉子さんの追想文集刊行会編『追想のひと三淵嘉子』.三淵嘉子さん追想文集刊行会

三淵嘉子ほか『女性法律家 : 拡大する新時代の活動分野』.有斐閣

清永聡『三淵嘉子と家庭裁判所』.日本評論社