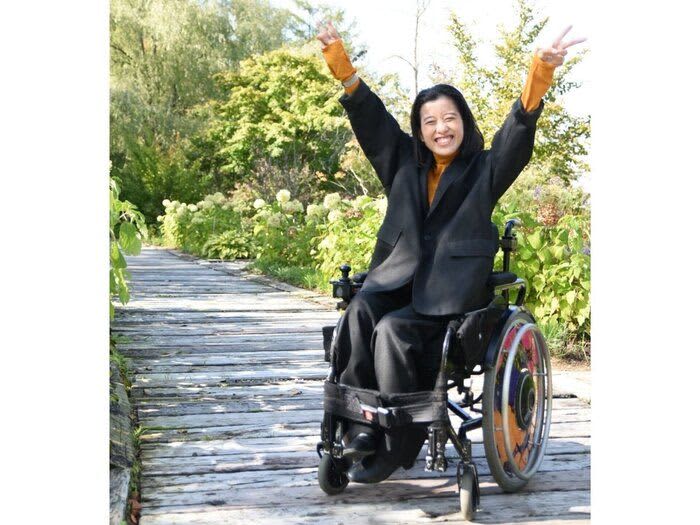

21年に開催された東京パラリンピックのNHK障害者キャスター・リポーターを務めた千葉絵里菜さんは、脳性まひによる症状のため車いすで生活しています。2024年2月に女の子を出産してママになった絵里菜さんに、自身のこれまでを振り返り、話を聞きました。

全3回のインタビューの1回目です。

出生体重4980g。出生時のトラブルで右腕が動かない体に。18歳で結婚し、今は6人の子どもの母に【体験談】

生後すぐに命にかかわる難病、そして脳性まひで車いすの生活に

北海道帯広市出身の絵里菜さん。1994年11月に、父・母・10歳上の姉と8歳上の兄との5人家族の末っ子として生まれました。ところが、絵里菜さんは生後すぐに胆道閉鎖症と診断され、その後に脳性まひがあるとわかったそうです。

「両親から聞いた話ですが、生後1カ月のときにグレーのうんちが出て、地元の帯広の病院で胆道閉鎖症と診断されたそうです。胆道閉鎖症は約1万人に1人に起こる病気で、胆汁が正常に出ないために命にかかわる難病です。胆汁が肝臓から排出されるようにするための手術を2回ほどしましたがよくならず、生体肝移植を受けるために京都の病院へ転院。1歳になってすぐに、母が肝臓を提供してくれ、肝移植手術を受けました。手術は成功したものの、その後に脳性まひがあることがわかりました。

脳性まひは、出産前後に何らかの原因で脳の一部に傷がついたための後遺症です。私の脳性まひの原因はわかりませんでした。私の場合は、脳性まひによって足と右手に不随意運動があり、左手に硬直があります。不随意運動とは、思うように手や足が動かなかったり、緊張すると足がバタバタ動いてしまう症状です。そのため、私は3歳から車いすで過ごしています」(絵里菜さん)

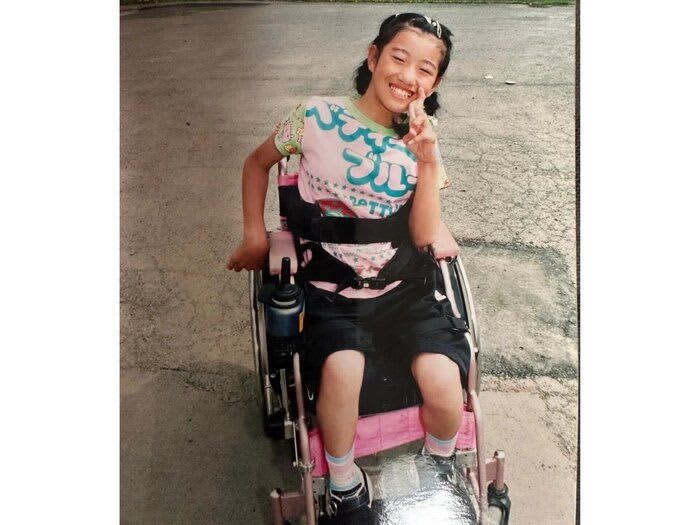

物心つく前から車いすに乗っていることが当たり前の生活だった絵里菜さんは、保育園のころまでは何の違和感もなく過ごしていたそうです。

「保育園のときは、『みんなと違うな〜』と気づき始めたものの、とくに不思議には思いませんでした。ほかのお友だちとの違いがわかり始めたのは、小学生になり、はっきりと自我が芽生えてからです」(絵里菜さん)

絵里菜さんは小さなころから週2日ほどリハビリに通い、1日に理学療法(PT)40分、作業療法(OT)40分を行っていました。このリハビリが「当時はとても嫌だった」と絵里菜さんは言います。

「リハビリでは、筋肉をほぐしたり、金属の装具をつけて平行棒につかまりながら歩く練習をしたりしました。体幹や脚の筋肉のためのリハビリなんですが、このコルセットが金属製ですごく重いし痛いんです。装着して動くのが大変で、子どものころはリハビリが嫌で嫌でしかたなかったです。ただ、小児期からこういったリハビリをすることで、体の使い方や動かし方を獲得できるので、とても重要だと今ではよくわかります。

そのころの私は、脊柱側弯症(せきちゅうそくわんしょう)のコルセットもつけないといけなかったんですが、それも痛くて蒸れて暑いので、途中でつけなくなってしまいました。そのため今も背骨が少し曲がっています。だからこそ、小児期のリハビリがどれだけ必要かを今は身を持って実感しています」(絵里菜さん)

車いすで地域の学校へ通学。小学校では苦しい思いをしたことも

障害があっても、きょうだいたちと同じように地域の学校へ通わせたい、という両親の応援もあって、絵里菜さんは地域の小学校・中学校・高校に通いました。

「私はだれかの付き添いがないと学ぶことができなかったので、小学校3年生くらいまでは、母が毎日学校に付き添ってくれました。しかし、親子が1日中一緒にいることは、お互いにとって負担がないとは言えない状況でした。私も、学校で先生やお友だちとどんなことを話し、どんなふうに過ごしているかまで、すべてを母に知られていることはきゅうくつに感じていたと思います。

毎日私の授業に付き添う生活は母にとってもストレスだったようで、あるとき母に顔面まひの症状が出てしまいました。そこで社会福祉協議会に相談をして、ボランティアをつけてもらえることに。それ以降は母だけではなく、介助員の人も付き添ってくれることになりました」(絵里菜さん)

小学校生活では、クラスの同級生たちとの違いを感じ、自分に障害があることを苦しく思うことも少なくありませんでした。

「クラスの中で私1人だけが車いすだったので、ほかのお友だちは鬼ごっこなどいろんな遊びを楽しんでいる中、私だけ1人、体育館の端っこでそれを見ているような日々でした。

小学校の先生方も、私にどのように対応するかをいろいろと考えてくれていたのかもしれませんが、『車いすだから』と特別扱いのような対応があったことで、クラスの中では『なんで絵里菜ちゃんだけ・・・』と受け取られてしまい、いじめられてしまった経験もあります。『どうして私だけこんな障害があるんだろう』『どうしてこんなことを言われなければいけないんだろう』と、自分の障害を受け入れるのが難しく、苦しい時期でした」(絵里菜さん)

中学校の先生との出会いをきっかけに“自分らしく”いられるように

自分に人と違う障害があることをなかなか受け入れられずにいた絵里菜さん。その殻を破ることができたきっかけは、中学校の数学の先生との出会いでした。

「私は中学校でも介助員さんに授業のサポートをしてもらって、当たり前のように介助員さんにノートをとってもらっていたんです。ところがその先生は『地域の高校に行きたいなら、自分で字を書けるようにならないとダメだよ』と言って、ひらがなや漢字の書き方を拡大プリントしたものを用意してくれ、私に自分で字を書く練習をするように言ったんです。

先生のその言葉で、私は自分でできることさえせずに介助員さんに甘えていたのだと気づきました。すごく厳しい先生だったんですが(笑)、初めて、私のことをほかの生徒と同じように扱ってくれる人でした。その先生に出会って、障害があっても自分でできる範囲で努力する必要がある、と改めて気づいた気がします。

しかられたこともあるけれど、それもいい思い出です。ほかの生徒と同じように私に接してくれたからこそ、私も自分らしくいられるようになりました。中学生のときには、友だちと放課後におしゃべりをしたり、カラオケに行ったりして遊ぶようにも。 今でも家に遊びに来てくれるくらい仲よしの友だちもできました」(絵里菜さん)

一人暮らしや東京パラリポーターなど挑戦を続けてきた

その後絵里菜さんは札幌の大学に進学し、実家を離れて初めて一人暮らしを経験します。

「札幌にある大学で福祉を学びました。一人暮らしをした大学時代はすごく自由で楽しかったです。居宅介護サービスを利用して、朝2時間、昼2時間、夜2時間の短い時間にヘルパーさんをお願いし、生活のサポートをしてもらっていました。

小学校低学年のころは、いつも母が学校に付き添ってくれていたから、学校から帰宅しても『今日こんなことがあったよ!』と報告した記憶がなかったんです。でも大学時代に家族と離れて暮らし、やっと電話で親に大学でのできごとを報告できるような、自分だけの時間が持てたこともうれしかったです」(絵里菜さん)

大学卒業後には介護老人福祉施設で事務職として勤務していた絵里菜さんですが、そのころ大きな転機が訪れます。

「私は高校生のときに車いすカーリングに出会い、重度障害がある私にもスポーツができる楽しさに魅了され、カーリングのクラブチームで活動していたんです。その活動のなかで知り合った人に、『東京パラリンピックのためにNHKで障害者キャスター・リポーターを募集しているから応募してみれば』とすすめられました。

まさか受かるはずはないと思いながらも、ダメ元で応募してみました。すると、なんと159人の応募者の中から選んでいただき、リポーターを務めることになったんです。正直、内心は『どうしよう!』とドキドキしていました。 2017年8月中旬にリポーターの内定が出て、10月からの活動開始まで1カ月半。その間に、東京で車いすで住める部屋を探して、ヘルパーさんを探して、病院を探して、など本当にバタバタで準備しました」(絵里菜さん)

パラリンピックの障害者キャスター・リポーターとしての活動は、2017年10月から2021年9月の任期までの約4年間。その経験が「大きな自信にもなった」と絵里菜さん。

「活動の中でさまざまな選手と出会いました。選手たちは競技に取り組む中で、いろいろな経験や工夫をしていることを知り、だれでも可能性は無限大だと感じました。リポーターの仕事の際に付き添って介助してくれたヘルパーさんたちとの出会いも財産です。

車いすで行けないところはない、と思えるくらいのサポートをしていただきました。車いすで生活する私が4年間リポーターとして取り組んだことは、これまでだれもしてきていないことだ、という自信にもなりました。

今は、帯広のラジオ「FM JAGA」の『ちばえりなのみんなの色』という番組パーソナリティとして、いろんな色を持っている人をゲストに迎えてトークしたり、自分自身の体験を発信したりしています。また、「NPO法人ポラリス」の理事をつとめ、障害の有無に関係なくだれもが楽しく暮らせる「まぜこぜの社会」を実現するために、スポーツやカルチャーイベントなどを開催する活動をしています。

2024年2月に女の子を出産し、今は子育てでなかなか活動が難しい部分もありますが、車いすママとして、私だからこそできることを講演会などを通して発信していきたいとも思っています」(絵里菜さん)

お話・写真提供/千葉絵里菜さん 取材・文/早川奈緒子、たまひよONLINE編集部

<続きを読む>「脳性まひで車いす生活の私に子育てができるの?」自分を嫌いになって、泣いてばかりの辛い日々を乗り越え、ママになった【体験談】

自分の障害と向き合いながら、できることにチャレンジし続けてきた絵里菜さん。

次回はそんな絵里菜さんがパートナーと出会い、子どもを持とうと決意するまでのことについてです。

「たまひよ 家族を考える」では、すべての赤ちゃんや家族にとって、よりよい社会・環境となることを目指してさまざまな課題を取材し、発信していきます。

●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。

●記事の内容は2024年5月当時の情報であり、現在と異なる場合があります。