国宝《唐獅子図屏風》をはじめ、よりすぐりの名品を堪能

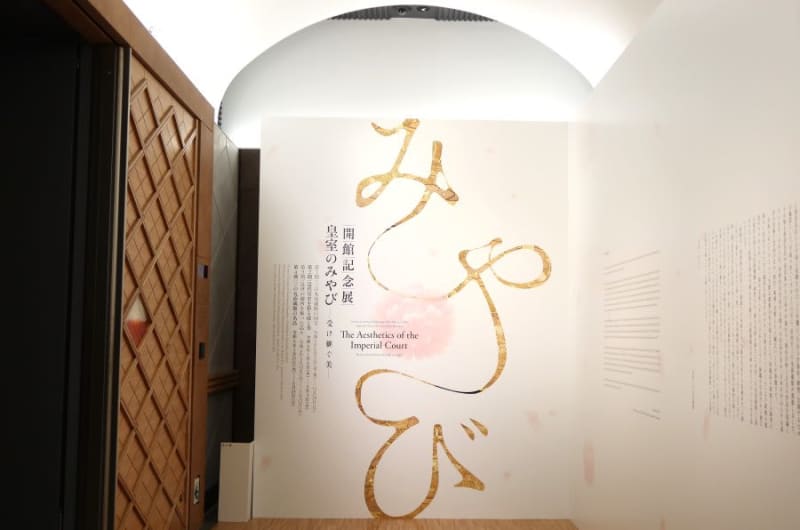

皇居三の丸尚蔵館で開催中の皇居三の丸尚蔵館 開館記念展「皇室のみやび-受け継ぐ美-」[2023年11月3日(金・祝)~2024年6月23日(日)]を見て来ました。

第4期:三の丸尚蔵館の名品[2024年5月21日(火)~6月23日(日)]では、献上された品を中心に、国宝《唐獅子図屏風》(右隻)狩野永徳などが展示され、よりすぐりの名品が堪能できる展覧会でした。

※展示室内は原則撮影禁止です。「撮影OK」マークのついている作品は、個人利用にかぎって撮影可能です。撮影には注意事項をご確認の上、展示室内の指示に従い撮影してください。

皇居三の丸尚蔵館(こうきょさんのまるしょうぞうかん)とは

上皇陛下と香淳皇后(こうじゅんこうごう)により、皇室に代々受け継がれ、平成元年(1989)に国に寄贈された美術品の保存と研究、公開を目的として平静5年(1993)に設立された三の丸尚蔵館。

「三の丸尚蔵館」として皇居東御苑(こうきょひがしぎょえん)に開館したのは、平成5年(1993)11月のことです。

令和5年(2023)10月、宮内庁から独立行政法人国立文化財機構へ管理・運営が移管され、同年(2023)11月3日に「皇居三の丸尚蔵館」の名称で一部開館しました。

全館開館は、令和8年(2026)の予定です。

皇室へ献上された日本美術の最高峰

鎌倉時代、縁起絵巻の最高傑作の一つ 国宝《春日権現験記絵(かすがごんげんげんきえ)》

藤原氏の氏社である奈良・春日大社(かすがたいしゃ)の創建と霊験を描いた国宝《春日権現験記絵》。延慶2年(1309)藤原氏に連なる西園寺公衡(さいおんじきんひら)により春日明神(かすがみょうじん)への感謝と一門の繁栄を願い制作されました。

宮中の絵所預(えどころあずかり)を統括した高階隆兼(たかしなたかかね)筆の絵は、豊かな色彩と細緻な描写で、春日大社創建の神秘的な霊験と、中世日本の日常風景を描いています。

詞書(ことばがき)の漢字と仮名(かな)のバランスもよく、しっかりした運筆です。読みやすく流麗な字形と、絵が調和した絵巻物の名品です。明治時代に、鷹司(たかつかさ)家より皇室へ献上されました。

国宝《動植綵絵(どうしょくさいえ)》「老松孔雀図」「諸魚図」「蓮池遊魚図」「芙蓉双鶏図」

伊藤若冲(いとうじゃくちゅう)の超絶技巧とも言える筆が冴える国宝《動植綵絵》「老松孔雀図(ろうしょうくじゃくず)」「諸魚図(しょぎょず)」「蓮池遊魚図(れんちゆうぎょず)」「芙蓉双鶏図(ふようそうけいず)」。

若冲の代表作で、30幅からなる大規模な花鳥画は、仏を荘厳するために描かれ、もとは京都・相国寺(しょうこくじ)に寄進された作品でした。

明治22年(1889)に相国寺から明治天皇に献上されました。

博物図譜(はくぶつずふ)と比べても遜色のない正確で細密な描写でありながら、絵画として見応えのある構図と鮮やかな彩色で描かれています。

「老松孔雀図」の白く輝く姿は、細い線で緻密に描かれた孔雀の羽は軽く、発光しているかのように画面から浮き上がって見えます。

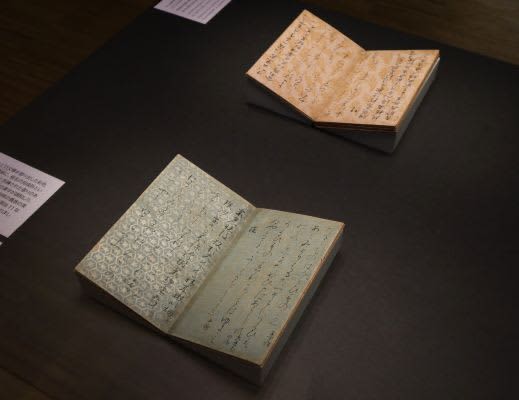

平安の光る能書、伝 藤原行成《粘葉本和漢朗詠集(でっちょうぼんわかんろうえいしゅう)》

伝 藤原行成《粘葉本和漢朗詠集》。

舶載(はくさい)の唐紙(からかみ)に摺り出された鶴や、亀甲文様などが上品に反射し、その上に流麗な筆線で書き連ねられた端正な文字。

藤原行成(ふじわらのゆきなり)は、能書(のうしょ)として知られた平安時代中期の貴族です。

中国から伝わった書は、平安時代中期、行成の活躍した時代に和様(わよう)(日本風)の書として完成しました。

行成の書は、仮名の完成形と言われ、小野道風、藤原佐理とともに平安の「三跡(さんせき)」と称され、後の世まで手本とされたそうです。

本作は、明治11年(1878)に近衛忠煕(このえただひろ)から皇室に献上されました。

豪壮華麗、国宝《唐獅子図屏風(からじしずびょうぶ)》

旧萩藩主・毛利元徳(もうりもとのり)の献上品、国宝《唐獅子図屏風》。

金地の大画面の右隻に2頭の唐獅子、左隻にもう1頭、唐獅子が描かれています。

右隻は、桃山(ももやま)時代の狩野永徳(かのうえいとく)の作。左隻は、永徳のひ孫・狩野常信(かのうつねのぶ)が江戸(えど)時代に補作したものだそうです。

永徳の獅子は、眼光鋭く、たくましくのし歩く王者の風格です。渦を巻くたてがみが金地を背景に2頭の獅子に動きを与えています。

豪壮華麗な桃山絵画の代表作です。

左隻の常信の獅子は、右隻の2頭の獅子に遊んでほしくてじゃれついているようにも見えます。曾祖父・永徳への敬意と純粋な思慕を感じます。

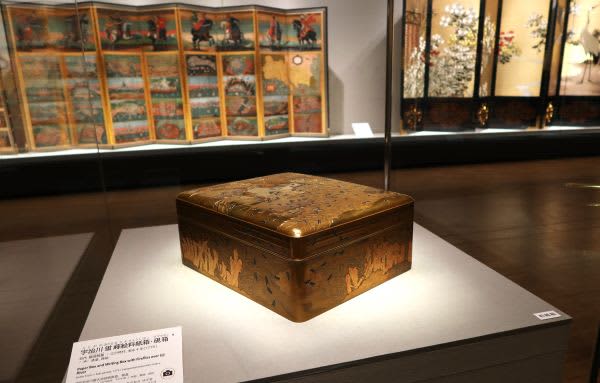

『源氏物語(げんじものがたり)』ゆかりの地《宇治川蛍蒔絵料紙箱・硯箱(うじがわほたるまきえりょうしばこ・すずりばこ)》のうち料紙箱

平安時代、宇治川とその周辺は、平安貴族の別荘地でした。「橋姫」で始まり「夢浮橋」で終わる『源氏物語』宇治十帖の舞台にもなっています。

金地に金銀の板で大きく月と橋を配し、蛍が飛び交う夏の宵の景色。

352匹の蛍は、1匹ずつ盛り上げ、頭は朱漆、内羽は銀蒔絵、光る部分は螺鈿で仕上げているそうです。

明治初期に、旧徳島藩主・蜂須賀茂韶(はちすかもちあき)から献上された品だそうです。

皇室に献上された名品、国宝、重要文化財との極上の時間

日本の長い歴史と伝統の中で、培われて来た皇室と文化の深い関わりが感じられる名品と出会える展覧会です。

日時指定でゆったりとした環境で、三の丸尚蔵館の名品との極上の時間を過ごしてみてはいかがでしょう。

皇居三の丸尚蔵館、開館記念展「皇室のみやび-受け継ぐ美-」 第4期:三の丸尚蔵館の名品は、6月23日(日)まで。是非お出かけください。

〇皇居三の丸尚蔵館

URL:https://shozokan.nich.go.jp/

住所:〒100-0001 東京都千代田区千代田1-8 皇居東御苑内

TEL:050-5541-8600(ハローダイヤル)

開館時間:9:30 ~ 17:00 ※最終入館は16:30まで

休館日:月曜日(ただし月曜が祝日または休日の場合は開館し、その翌平日休館)

※年末年始および展示替え期間・その他諸事情により臨時に休館する場合があります

〇交通アクセス:

大手門(入門してから約100メートル)地下鉄各線の大手町駅(C13a出口)から徒歩約5分、JR東京駅(丸の内北口)から徒歩約15分

大手門以外からの入門※月曜日・金曜日閉門。その他皇居東御苑の公開日時に準ずる。

平川門 地下鉄東西線竹橋駅(1a出口)から徒歩約10分

北桔橋門 地下鉄東西線竹橋駅(1a出口)から徒歩約15分

〇開館記念展「皇室のみやび-受け継ぐ美-」 第4期:三の丸尚蔵館の名品

会場:皇居三の丸尚蔵館

会期:2023年11月3日(金・祝)~2024年6月23日(日)

第1期:「三の丸尚蔵館の国宝」 2023年11月3日(金・祝)~12月24日(日)※終了

第2期:「近代皇室を彩る技と美」2024年1月4日(木)~3月3日(日)※終了

第3期:「近世の御所を飾った品々」2024年3月12日(火)~5月12日(日)※終了

第4期:「三の丸尚蔵館の名品」2024年5月21日(火)~6月23日(日)

※前期:2024年5月21日(火)~6月2日(日)、後期:2024年6月4日(火)~6月23日(日)※会期中、一部展示替えあり

※日時指定制です。

入場料:一般 1,000 円、大学生 500 円

※高校生以下および満18歳未満、満70歳以上の方は、無料*要日時指定*入館の際に年齢が確認できる証明書(生徒手帳、運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。

※障がい者手帳をお持ちの方、およびその介護者各1名無料*入館の際に障がい者手帳等の提示が必要です。

※「図録(みやび展)付きチケット」 2,500円

・一般料金のみの設定となります。高校生、無料入館対象のお客様は、当日会場で図録をお買い求めください。

※展示室内は原則撮影禁止です。

・「撮影OK」マークのついている作品は、個人利用にかぎって撮影ができます。

(フラッシュ禁止、また、撮影の際は他のお客様にもご配慮いただき、長時間場所を占有しないようにご注意ください)

※動画、パノラマ撮影はご遠慮ください

*詳しくはホームページでご確認ください。