親が80代、90代ともなれば、「最近もの忘れがひどい」と感じることがあっても、通常の老化なのか認知症なのか判断がつかないことは多いものです。しかし、気になり始めたときが動きだすベストタイミング。親のためにも自分のためにも、最初の一歩を踏み出しましょう。

↓↓こちらもあわせてどうぞ

お話を伺ったのは

杉山孝博さん

すぎやま・たかひろ●医師。川崎幸クリニック(神奈川県)院長。

1981年より「認知症の人と家族の会」の活動に参加。認知症グループホームや小規模多機能型居宅介護の制度化、グループホームなどの質を評価する委員や委員長を歴任。患者や家族とともに、50年近く地域医療に取り組んでいる。

『認知症の9大法則 50症例と対策』(法研)など著書多数。

黒田尚子さん

くろだ・なおこ●ファイナンシャルプランナー。CFP®認定者。1級FP技能士。患者家計サポート協会顧問。城西国際大学非常勤講師。

病気に対する経済的な備えの重要性を伝える活動の他、老後・介護・消費者問題にも注力する。

近著は『終活1年目の教科書 後悔のない人生を送るための新しい終活法』(アスコム)。

「まだ大丈夫」ではなく勇気を出して向き合って

もしかして、ウチの親もついに認知症? そう感じても、子どもはどうしても「いや、まだ大丈夫」と自分に言い聞かせたり、「親に病院に行こうとは言いだしにくい」と、つい先延ばしにしたりしがちだ。しかし、認知症の人やその家族と50年以上向き合ってきた杉山孝博さんは、「なるべく早く専門家とつながることをおすすめします」と言う。

「親が認知症かもしれないと考えるのは怖いことです。不安になればなるほど、親に『おかしな行動はやめてほしい』と望んでしまい、間違いを指摘したり、何度も言い聞かせたりするように。でも効果はありませんよね。家族はどんどんつらくなり、腹も立ちます。しかし、一番不安なのは本人。一番否定したいのも本人です。それなのに家族にあれこれ言われると悔しいし、悲しい。そういう当たり前の感情は残っているので、家族への暴言や暴力、妄想などの症状が出やすくなるのです。トラブルが起きる前に、まず子どもが認知症について知ることが大切です」

介護とお金の問題に詳しいファイナンシャルプランナーの黒田尚子さんも、早い段階から親と向き合うことをすすめる。

「認知機能の低下によって、お金の管理ができなくなったり、詐欺や盗難、不要な買い物が増えたりと、金銭トラブルが起こりがちです。認知症で判断能力が低下すると契約も結べなくなるので、早めに親の資産を守るため動いたほうがいいでしょう」

早めに動くためには何をすべきか、順を追って2人の専門家にアドバイスしてもらおう。

STEP1 まずは相談

親が認知症かもと気になっても、いきなり親に「病院で検査しよう」とは言いにくいもの。最初のステップとしてすべきことは?

【相談相手は?】

かかりつけ医

地域包括支援センター

家族・きょうだい

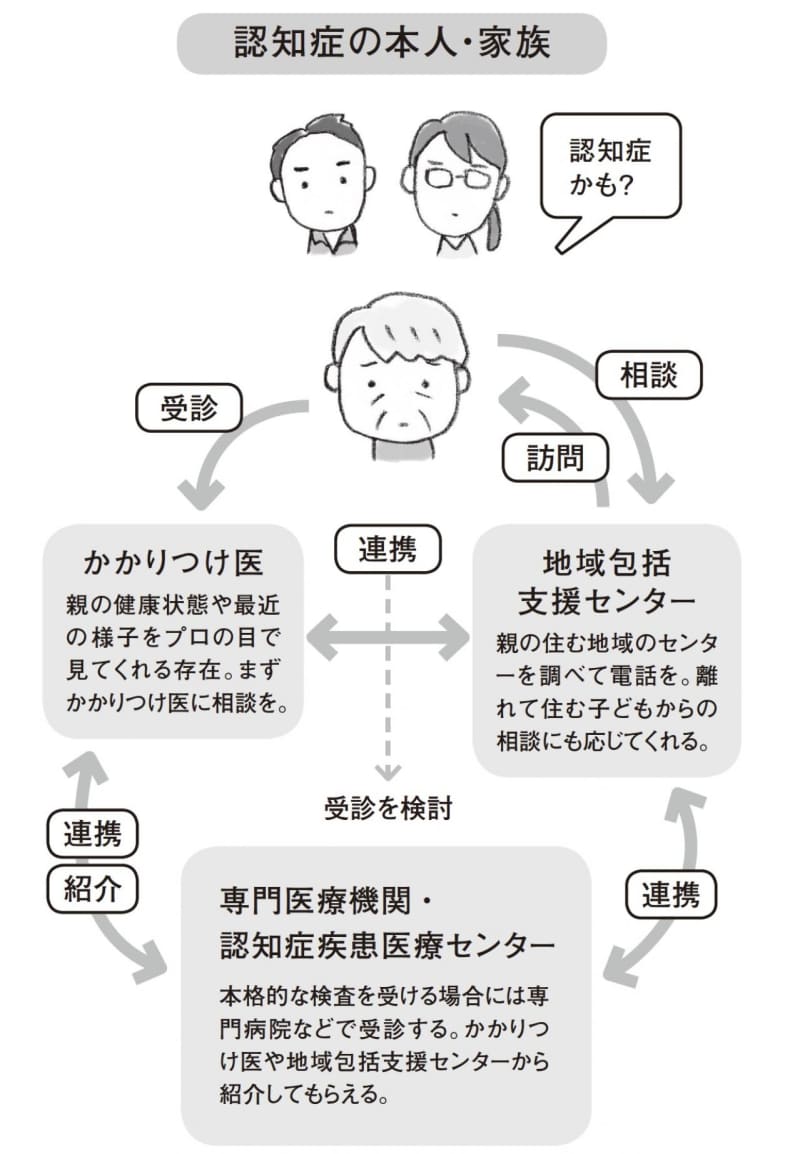

親の住む地域で適切なサポートを受けよう

まず頼るべきは、親のかかりつけ医です。高齢であれば、血圧が高いとか足が痛いとか、何かしらの症状があり病院に通っているもの。一度親の受診につき添って医師に挨拶し、自分の連絡先を伝えておきましょう。

親の認知機能に関する相談をしたい場合、事前に希望を伝えておき、診察のあと時間をとってもらうようにします。かかりつけ医が認知機能検査をしてくれる場合もありますが、そうでない場合でも専門病院を紹介してもらえます。

また、親の住む地域の地域包括支援センターを頼ることもできます。ここは高齢者の悩みや困りごとの相談を受けて、専門家につないでくれる場所。家族の相談にも応じてくれます。予約したうえで訪ねましょう。親がどんな病院で受診したらいいか、今後どんなサポートが受けられるかなど、不安や疑問に対応してもらえます。

また、下の図にあるような「認知症初期集中支援チーム」を設けている自治体も多いので、詳しく聞いてみるといいでしょう。ひとりで抱え込まず、自分の家族やきょうだいにも相談して、分担して動くのがおすすめです。?(杉山さん)

地域の認知症サポートシステム

厚生労働省は、「認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために」、認知症の人やその家族と早い段階から関わる「認知症初期集中支援チーム」を配置。軽度認知症の人や、認知症の診断を受けていない人が主な対象となる。

次のページへ▼▼

※この記事は「ゆうゆう」2024年7月号(主婦の友社)の内容をWEB掲載のために再編集しています。

イラスト/上大岡トメ 取材・文/神 素子