人が嫌がる言葉を使ったり、暴言を吐いたりする

一般的に相手が嫌がる、あるいは気分を害するような言葉を口に出すと、相手を傷つけてしまいます。おともだちとの関係にもマイナスの影響が出るかもしれません。

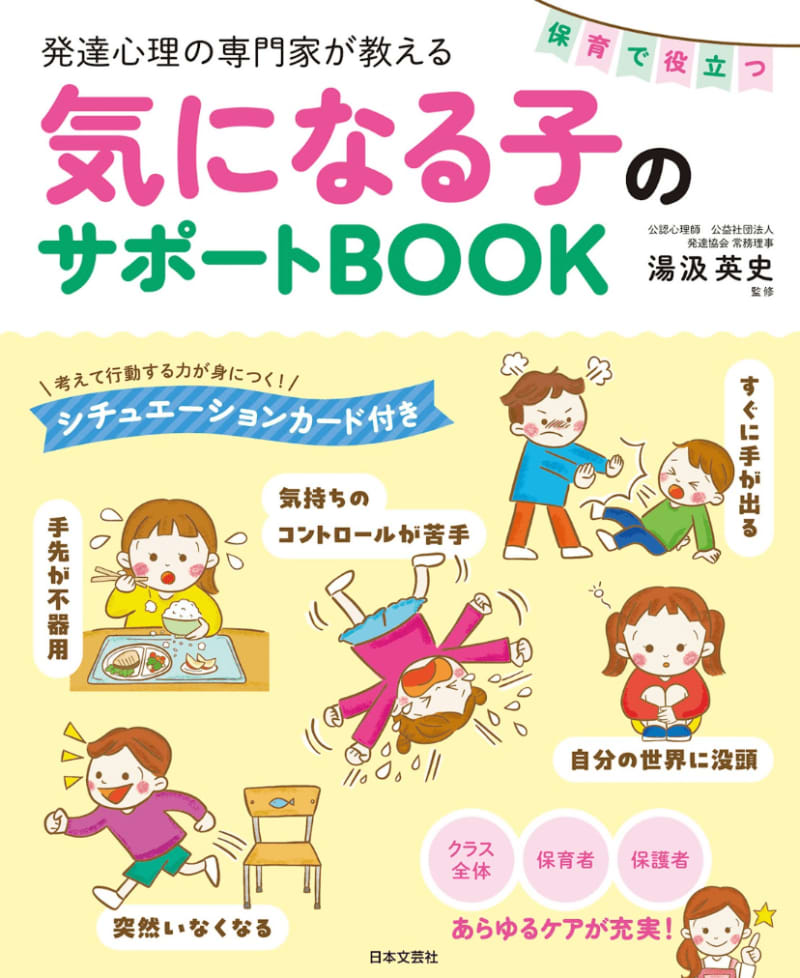

例えば、こんな状況

クラス担任のあなたが作った、新しい壁飾りを目にしたCくんが、大きな声で笑いながら「ばかじゃん!こんなの気持ち悪い」と発言。乱暴な言葉に、クラスは騒然としてしまいました。

あなたならどうする?

1.「先生、悲しいな。そういうことは言わないで」と伝える

2.子どもの言うことだからと気にせず、スルーする

【解説】おすすめは1!

一般的に、人の内心が気になり出すのは4歳頃、分かろうとするのは5 ~ 6歳頃だといわれています。子どもが不適切な言葉で相手を傷つけてしまったとき、受け流すばかりでは、その子の成長を適切に支援できないかもしれません。相手が傷つく言葉であることを、しっかりと説明するのが基本だと考えましょう。

考えられる背景

「どうして、思ったことを言っちゃいけないの?」

まだ相手の気持ちを意識していないので、「言ってはいけないこと」が理解できず、感じたことを素直に口に出しすぎているのかもしれません。

こんな声かけ&サポートをしてみよう!

気持ちを言葉に置き換える習慣が重要

「相手の気持ち」を想像・理解するには、まず「自分の気持ち」を意識するところから始める必要があります。

日頃から、その子が感じているであろうことを保育者が「楽しいね」「悲しいね」「嫌だったね」というように声に出し、言語化することをサポートしてみましょう。感情と言葉が適切に結び付くことで、初めて「そんなこと言われたら悲しいな」というメッセージの意味が伝わります。

考えられる背景

「仲良くなりたいけど、どうしたらいいか分からない」

相手に興味があっても、適切な関わり方が分からないため、乱暴な言葉を使うことで感情や反応を引き出そうとしている可能性もあります。

こんな声かけ&サポートをしてみよう!

「認める言葉」を意識的にかけてあげよう

よくない発言には、その場で「そういうことは言ってはいけないよ」と注意を。

ただ、乱暴な言葉を使う子は、周囲から認められる経験が少ないのかもしれません。その場合、「頑張っているね」「すごいね」というように、その子を認める言葉や優しい言葉を日常生活の中でかけることも大切。気持ちいいコミュニケーションの方法が分かり、他者へのプラスの言葉が出てくるかもしれません。

ほかにもたくさん!サポート声かけ例

・「うれしいね」

・「嫌だったね」

・「くやしいね」

・「上手だね」

・「よくできたね」

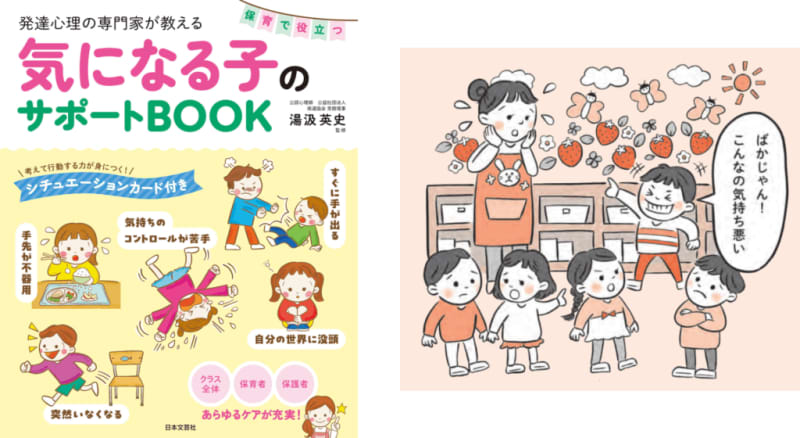

【出典】『発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK』著:湯汲英史

【書籍情報】

『発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK』

著:湯汲英史

幼稚園や保育園で言葉や行動や少し「気になる子」はいませんか?落ち着きがない、ずっとボーっとしている、「わからない」が多く、会話が成り立たない、すぐウソをつく、他の子や保育者をベタベタ触る……など。そのような気になる行動や言葉を発する子どもたちのサポート法を多数の声かけ例とともに丁寧に解説。また、「気になる子」の周りの子どもたちにも焦点をあて、周りの子どもたちや親御さんへのフォローや対応策のほかにクラス全体が過ごしやすくなる環境づくりのアイデアを提案します。そのほか、園でのスムーズな連携の仕方や有効的な記録の取り方など、今すぐ実践したい保育で役立つ情報を豊富に収録。保育学生さんや新米保育士さんだけでなく、改めて「気になる子」のサポートについて考えたいベテラン保育士さんなど多くの方にぜひ手に取っていただきたい一冊です。