落ち着きがなく、勝手に行動する

おとなしく座っていてほしいときに立ち上がってフラフラしたり、先生の話を聞く時間に勝手におしゃべりしたり……。指示通りにじっとしていることが、なかなかできません。

例えば、こんな状況

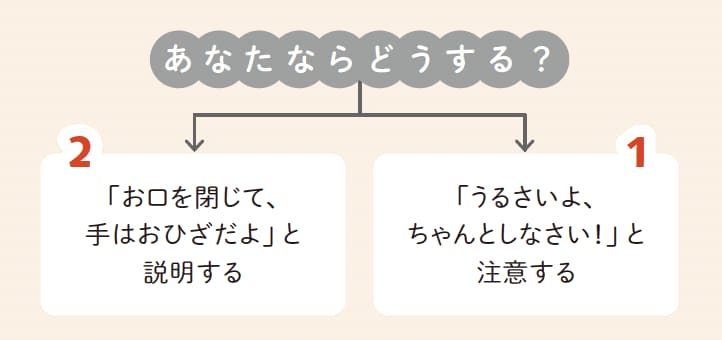

工作の時間、保育者がちぎり絵の説明をしているとき、自分の席を立ってしまったAくん。配られた折り紙を手にしながら、「ねーね、どれで作る?」と隣の子に話しかけ始めました。

あなたならどうする?

1.「うるさいよ、ちゃんとしなさい!」と注意する

2.「お口を閉じて、手はおひざだよ」と説明する

【解説】おすすめは2!

「うるさい」と指摘されても、「ならばどうすればいいか」が分からないと意味がありません。また、「ちゃんとしなさい」という指示はあいまいであり、適切な振る舞いをイメージして実行に移すのは子どもにとって容易ではなく、叱られたという印象だけ残ってしまう可能性もあります。

考えられる背景

「気になることがたくさんあって、つい体が動いちゃうんだ」

わざと迷惑をかけようとしているわけでなくても、今注目すべきことでない「別の何か」に気を取られやすいため、言動の抑制が難しいことがあります。

こんな声かけ&サポートをしてみよう!

具体的な言葉で言動をコントロール

まずは折り紙を配ったタイミングで、「お口を閉じてね」「手はおひざに置くよ」というように具体的な言葉で表現することが大切。

言動を抑制する力を育むためには、日頃から「してほしいこと」を言葉で伝えるように意識し、できたら思い切り褒めましょう。いずれは子ども自身が頭の中で「手はおひざ」と意識し、振る舞いをコントロールできるようになっていきます。

考えられる背景

「先生のお話、よく分からないから飽きちゃったなぁ」

説明を理解する力や集中力は、一人ひとり異なります。ほかの子には伝わる内容や話し方であっても、まだAくんには難しく感じられるのかもしれません。

こんな声かけ&サポートをしてみよう!

一気に説明せず、短く区切りながら伝える

一度に多くの要素を説明したり、長い文章を用いたりすると、子どもが把握できる情報量を超えてしまいがち。理解できず飽きてしまう様子が見られたら、伝えたい内容を短く区切り、それができてから次の指示を行うといいでしょう。

その際、行動のお手本になるような子に意識を向けさせる(例:「〇〇くんを見てごらん!」)ことで、何をすべきか正しく認識できることもあります。

ほかにもたくさん!サポート声かけ例

・「おしゃべりはストップ!」

・「お口にチャックしよう」

・「いすとお尻がくっ付いているかな?」

・「今は見る/聞く時間だよ」

【出典】『発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK』著:湯汲英史

【書籍情報】

『発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK』

著:湯汲英史

幼稚園や保育園で言葉や行動や少し「気になる子」はいませんか?落ち着きがない、ずっとボーっとしている、「わからない」が多く、会話が成り立たない、すぐウソをつく、他の子や保育者をベタベタ触る……など。そのような気になる行動や言葉を発する子どもたちのサポート法を多数の声かけ例とともに丁寧に解説。また、「気になる子」の周りの子どもたちにも焦点をあて、周りの子どもたちや親御さんへのフォローや対応策のほかにクラス全体が過ごしやすくなる環境づくりのアイデアを提案します。そのほか、園でのスムーズな連携の仕方や有効的な記録の取り方など、今すぐ実践したい保育で役立つ情報を豊富に収録。保育学生さんや新米保育士さんだけでなく、改めて「気になる子」のサポートについて考えたいベテラン保育士さんなど多くの方にぜひ手に取っていただきたい一冊です。