「アーティストの魂が目の前に降りてくる」エアータイトアンプの魅力

2024年冬のある日、僕は取材用に準備したライカのカメラを手に、西に行く新幹線の乗り場に向かった。大阪府高槻市に拠点を置く日本が誇る真空管アンプブランド、AIR TIGHT(エアータイト)のオフィスを訪問するためだ。

「ハイレゾ」や「ストリーミング」といったデジタルオーディオの評論からキャリアをスタートした僕だが、本当のところ、長年のオーディオマニアとしてコンポーネントオーディオやアナログドメインでの音質も追求してきた。だからこそ、日本だけではなく世界で評価される真空管アンプのエアータイトがどのような「音作り」を追求しているのか、以前から非常に興味を持っていた。

そして、もうひとつの興味は、エアータイトの生産体制を確認すること。熟練のスタッフがすべて手作りでアンプを製造するという現場を、一度この目で見てみたかったのだ。

結論から言うと、エアータイトの音は、まさに「アーティストの魂が目の前に降りてくる」ものだった。そこには「趣味としてのオーディオ世界」を探求するアンプビルダーの魂が隅々まで込められていた。

洗練されたおしゃれなビルに試聴室と工房を備える

早速エアータイトの製造工場の紹介と、同じ試聴室での音質体験をお届けしよう。同社のビルは3階建てで、1Fが試聴室と事務エリア、2Fが工房、3Fが倉庫となっている。真空管アンプの世界は小規模なガレージメーカーが多いため、雑然した仕事場をイメージしていた僕は、洗練されたビルの外観に驚いた。そしてその先には、さらに気を引き締める出来事が待ち受けていたのだ……。

出迎えてくれたのは現社長の三浦 裕氏と、いつもイベントで見かける国内営業担当の須田幸男氏、そして見慣れない二人のスタッフが、ギッと僕を注視していた。目が合うとニコッと笑ってくれるのだが、正直に話せば、その鋭い視線で僕が何者かを見極めているような気がして気が引き締まった。

それでも、オレンジ色の温かい電球色の照明で照らされたオフィスに特別なこだわりが感じられた。まずは1Fの応接スペースに案内され、改めてブランドの歴史について三浦さんの口から教えてもらった。

同社の設立は1986年。熱心なオーディオ愛好家であった三浦 篤氏と石黒正美氏の2人によって創業された。初号機は「ATM-1」というEL34の真空管アンプ。80年代のオーディオシーンはCDプレーヤーやDATなど、デジタルオーディオが注目を浴びつつある中だったが、同社はあえてアナログの音作りを探求してきた。エアータイトというブランドの名前は「気密性の高さ」=TIGHTに由来しており、文字通り真空管をイメージして付けられたものだ。

2015年には林口佳弘氏、濱田 潔氏が参画し新デザインチームが発足。このふたりが、最初に僕を注視していた開発の主力スタッフだ。そして2022年より篤氏の息子である三浦 裕氏が社長に就任し、現在のスタッフは全部で12人。壁にはアメリカの権威あるオーディオマガジン「The Absolute Sound」からの表彰や過去の試作モデルのイラストに加えて、社員に囲まれた三浦さんの写真も置かれている。「三浦さんは歴史と社員を大切にしているんだな」と、緊張していた気持ちが少しほぐれた。

熟練のスタッフによって手作業で組み上げられる

続いてエレベーターに乗り、2Fの工房に向かった。ここが今回の訪問でどうしても確認したかったところ。2Fの1フロアを丸々と使い、専門のアンプビルダーがアンプを製造している。

エアータイトのアンプの製造方式は少し独特だ。一般的なオーディオ製品は、たとえば大メーカーであれば1人が1つの工程を担当するライン方式を採用するケースが多く、これにより生産工程を単純化・合理化している。逆に小規模なガレージメーカーでは、会社の代表者が生産も兼務しているケースも多い。

それらに対し、エアータイトでは、合計6人の製造担当者がおり、各々が1度に5台ずつ(モノラルアンプの場合は6台)、1台1台の製品につきっきりになって、パーツの組み上げからテストまで行う独自の生産方式を採用している。

エアータイトは会社の規模のわりにラインナップが豊富である。現時点では、「ATC-7」などプリアンプ3機種、「ATM-3211」などのパワーアンプ4機種、フォノイコライザー「ATM-3011」、2種類のMC昇圧トランスなど、カンパニーサイズを考えると製品数が多い。

この豊富なラインナップはエアータイトというブランドの1つのアドバンテージにもなっているが、それに加え、世界各国のディストリビューターから随時要求される異なる電圧やオーダーに対応させる必要もある。そのため、多品種・少量生産に対応させた独自の生産方式が必要とされるのである。

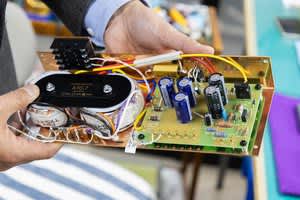

組み立て現場は非常に整理されている。トランス、コンデンサー、ワイヤー、抵抗などすべてこだわりぬいて選定されたパーツについて、すべての配線を手作業でひとつひとつ組み上げていく。エアータイトの製品はプリント基板を極力使わず、すべて職人の手作業でアンプが作られる。これは創業以来のこだわりとのこと。

このように言葉で説明すれば理路整然としているが、実のところこの生産方式は大きな難しさもある、その最たる理由は、職人一人一人に組み立てからハンダ付け、最終的な検査まで「オーディオを作る全工程のスキル」が要求されるからだ。そして僕が感心したのは、製造現場からその難しさに対応すべく、自主的にアイデアを出し合っていること。

「どのように組み立てるか」(製造工程)は、製造担当者が開発者と一緒に考え共有しているし、工場の目立つ位置に置かれたノートには、作業中に発生したトラブルへの対処方法や、組み立てのコツが細かく書かれており、ひとりの技に頼るのではなく情報をシェアしているのだ。また新製品ができたときは、最初に皆で作れるように研修を行なって、作り方をマスターする体制がとられている。

アンプの製作は職人技であるが、一代限りではなく新しく育成もしてスタッフを育てていくことも重要。人材の育成の大切さと困難さについては三浦氏もかなり気を使っているようだった。ちなみに、新人が入社した際に、組み付けや半田付けを実際に教えてみると、個々人の持つセンスの良し悪しが分かるそうだ。

もう少し具体的に話すと、僕が見学した日は「ATC-7」「ATM-2211J」など複数のモデルが同時進行で作られていた。また「ATM-300R」はモノコックのシャーシ(協力工場に作ってもらってる)に装着される基板にピンを立ててひとつずつ組み立てていく作業が行われていた。

製品にもよるが、製造には1機種1〜2ヶ月はかかるという。さらに、組み立ててちゃんと音が鳴るかどうかのチェックまで製造した本人が行っている。振動試験も行い、妙な音がしたら再度筐体を開けておかしなところがないかチェック。また修理品が戻ってきたときは、製造した人が中身をチェックして不具合がないか確認している。

製造工程を見て、エアータイトというブランドの根幹を支えているのが熟練の職人たちであること、そして随所にプロフェッショナルな厳しさと誇りを感じた。

ちなみに、みんな5時になったらピタッと帰る。残業して遅くまでやったりとかしない、「残業して遅くまでやったからと言っていいものができるわけではない、時間内にきちんと仕上げることが大事なんです!」と断言する。それにしても、僕の知る限りここまで「オープンに」に見せてくれるオーディオメーカーはほとんど存在しない。

EL34搭載の最新アンプはストレートでグルーヴ感ある音が魅力

最後に、今後予定されている新製品「ATM-1 2024edition」を聴かせてもらった。スピーカーはBowers & Wilkinsの「802 D3」、試聴室というより音楽好きのオーディオルームのような、アナログレコードがたくさん飾ってある部屋であった。

1986年4月に発売されたEL34pp真空管搭載の、エアータイトブランドの初号機であるパワーアンプ 「ATM-1」の名前を冠したモデルで、東京インターナショナルオーディオショウや大阪セッションでお披露目されたもの。電源トランスなどはまだ練り上げている途中だがほぼほぼ完成に近く、比較的安価な製品としてリリースされるとのこと。

これが素晴らしい音で感銘を受けた。音がストレートだ。重心が低く、アートブレーキーのドラムのアタック感が強く、ダイナミックなホーン・アンサンブルをグルーヴ高く聴かせてくれる。

試聴をして音の良さにテンションの上がった僕は、積極的に林口氏と濱田氏に、オーディオのこと、真空管アンプのこと、良い音の秘密をたくさん聞かせてもらった。すると最初に感じたお互いの緊張が和らぎ、二人との距離感が少し近くなったような気がした。

今原稿を書きながら思い返すと、彼ら二人はまるで野武士のようだ。それを束ねる三浦さんが戦国時代の大将のように思えてくる。でも三浦さんが誇らしそうに紹介しているのを見ていると、本当に社員を大切にしているのだなと感じた。それに応える開発チーム、そして製造担当スタッフのプロ意識も並大抵のものではない。

「音楽を聴くことを楽しんで欲しい」という願いを込めて

最後に、工房の隅にある受注ボードには世界各国からの注文が記載されていたことが印象に残った。地域的にはドイツやアメリカが中心で、近年は中国からの伸びが大きいという。現在の納期は11ヶ月程度。「それでも待ってくれる人が世界中にいる」と裕氏を筆頭にスタッフは作業の手を緩めない。

また全部のパーツや組み立て方法を社内のスタッフがすべて把握しているからこそ、エアータイトの製品は最初期のモデルからすべて修理が可能だという。まさに同社の製品は一生使い続けることができるのだ。

裕氏によると、海外ではエアータイトのアンプが熱心なファンの手により新旧様々なスピーカーと組み合わせて使われているという。「うちのような企業規模だと、超高額のアンプを作って売ったほうがビジネスとしては効率的なんです。でも、エアータイトの目指すところはそうではありません。ふつうのひとが少し手を伸ばせば届く製品を作りたい、そして音楽を聴くことを楽しんでほしい。それが(創業した)父の望んだことでもあるのではないか、と考えています」

プロフェッショナル集団を束ねる裕氏の言葉に、一人のオーディオファイルとして心打たれた。僕は今後も同社の動きに鋭くアンテナを張っていく所存だ。

(提供:エイ・アンド・エム)