広く認知され始めた「気象病」。雨や曇りだと頭が痛い、台風が近づいてくると倦怠感があるなど、天候や気圧によって不調になる病気のことです。梅雨に向けて大気が不安定になりやすい季節。そこで、耳鼻咽喉科・鈴木香奈医師に、気圧の変化で体調不良になる理由や予防法などを伺いました。

◇ ◇ ◇

気象病は一年中起こり得る

気象病は、梅雨や晩秋など、季節の変わり目に発症しやすいといわれています。そのため、不調を感じながらも、気温の変化などで体調を崩したなどと見過ごしがちです。気象病は気圧の変化によって起きるため、季節とは関係ありません。

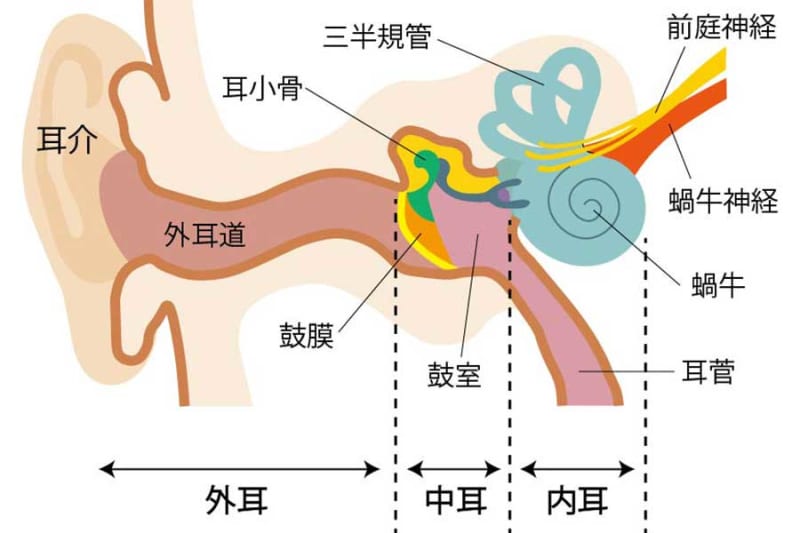

主な症状には、めまい、頭痛、だるさ、関節痛などがあります。気圧の変化が体調不良を引き起こす原因は、完全には解明されていません。耳の奥にある内耳には、気圧変化を感じるセンサーのような役割をする器官があり、気圧の低下を察知。気圧の変動は体の負担となってストレスがかかるため、自律神経が正常に機能しなくなることが原因のひとつとして考えられます。

自律神経には、興奮モードになる交感神経と、鎮静モードになる副交感神経があります。このふたつがバランス良く切り替わることで、私たちは元気良く過ごすことができます。ところが、このバランスが崩れることで血流障害や筋肉の緊張が起こり、頭痛や肩こりなどの不調を感じるのです。

生活習慣の見直しが大切

頭痛などの痛みがつらい場合は、鎮痛剤を使うといいでしょう。また、めまいがひどい場合は、症状が現れる前に、抗めまい薬や酔い止めのような薬など、内耳の感受性を和らげる薬を使用します。

薬の飲みすぎは危険なため、気象病ではないかと感じている場合は病院を受診し、医師の指導のもと服薬してください。

また、気象病を予防するには生活習慣を見直してみましょう。

○気象病を予防する生活習慣

・運動や入浴で体を温める

・睡眠をよく取る

・耳のマッサージをする

・漢方薬の服用(五苓散)

気象病は、いつ誰が発症するかわかりません。体質にもよりますが、まずは規則正しい生活を心がけ、日頃から自分の体調をよく観察しましょう。

鈴木 香奈(すずき・かな)

金沢駅前ぐっすりクリニック院長。日本耳鼻咽喉科学会専門医。1996年、金沢医科大学卒業。睡眠時無呼吸症候群を核に一般耳鼻咽喉科診療を行う。