夏至とは

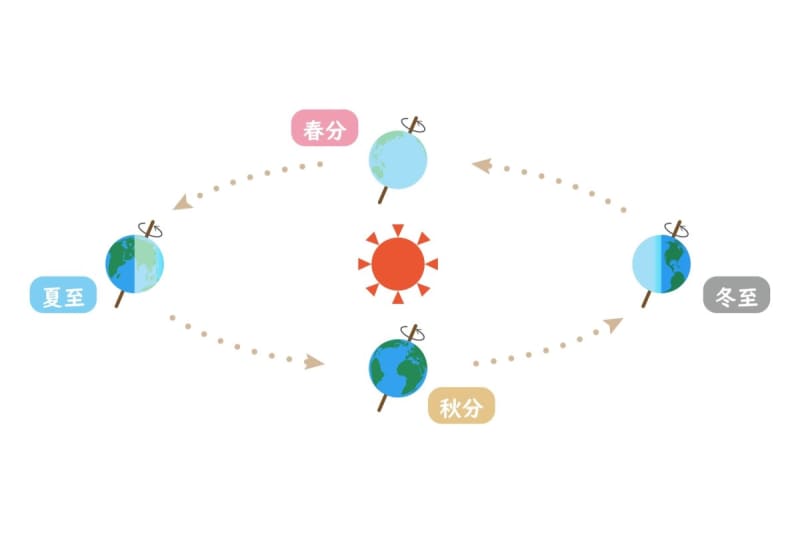

「夏至(げし)」とは、古代中国の時代に季節の変化とその時の気候条件などを観察して導き出された24個の季節変化の内の1つです。この24個の季節変化を「二十四節気(にじゅうしせっき)」といい、春分、秋分、立春、立冬などもその中に入ります。

夏至は、一年の中でもっとも昼の時間(日の出から日の入までの時間)が長い日を指し、反対に夜の時間がもっとも長い日を「冬至(とうじ)」といいます。北半球で夏至を迎えると、季節が逆の南半球では冬至を迎えます。夏至は本格的な夏の始まりを意味し、気温の上昇を知らせてくれる季節として位置付けられています。また、この日を境に昼の時間が徐々に短くなり、秋分、冬至へと季節が変化していきます。

2024年の夏至は6月21日(金)

2024年の夏至は、6月21日(金)です。

「国立天文台」公式サイトの情報によると、緯度34度の大阪府の日の出は4時45分、日の入は19時15分で、日中の長さが14時間30分です。昼の長さは、日本国内でも緯度によって微妙に変わります。

例えば、緯度43度の北海道札幌市の21日の日の出は3時55分、日の入が19時18分で、日中の長さが15時間23分。緯度が26度の沖縄県那覇市では、日の出が5時38分、日の入が19時25分で、日中の長さが13時間47分。この結果から、北に行くほど昼間の時間が長くなり、南に行くほど短くなるのがわかりますね。

2024年6月21日(金)各地の昼の長さ(日の出から日の入まで)

・札幌(北海道):15時間23分

・東京(東京都):14時間34分

・大阪(大阪府):14時間30分

・那覇(沖縄県):13時間47分

日本各地における夏至の風習

この章では、日本各地における夏至の風習を紹介します。

夏至の時期は梅雨真っ只中ということもあり、盛大にお祭りをする地域は少ないようですが、一部の地域では夏至の到来を祭る風習が残っています。

【三重県】二見興玉神社の「夏至祭」

寄り添うように浜に位置する「夫婦岩」が有名な三重県の「二見興玉神社」(三重県伊勢市二見町江)では、夏至の日の出の時間に海に入り、「夫婦岩」の間に昇る太陽を浴びながら、幸せや健康を願って海の水で身を洗い清める禊(みそぎ)を行います。

天気に恵まれると富士山も一緒に眺めることができ、力強い太陽のエネルギーのもと、上下白い服をまとった参加者が禊を行う様子はとても神秘的な光景です。

【香川県】小豆島霊場一番札所 洞雲山の「夏至観音」

小豆島の「洞雲山」(香川県小豆郡小豆島町坂手灘上甲)では、夏至の日を挟んだ前後50日間、晴天の日の15時頃にだけ岩肌に現れる、観音様の形をした光「夏至観音」を見ることができます。光が差し込み始めると、観音様の足元から形取られていき、最終的には約3メートルほどの「夏至観音」の姿が現れます。

晴天の日の限られた時間にしか見れない、希少性が高く不思議な現象です。

夏至の時期の食べ物

本章では、全国各地で夏至の時期に食べられている食べ物を紹介します。地域によって特徴が違うので、旅行でその土地の風習を楽しむのも面白そうですね。

【全国共通】冬瓜

冬瓜(とうがん)には「冬」の文字がつきますが、水分をたっぷり含み、ビタミンCやカリウムを多く含んでいることから、夏バテ防止として重宝されている野菜です。冬瓜そのものは淡白な味なので、出汁であっさり煮込んだり、とろみを付けて中華風のスープにしたりと、味付け次第で好みの味を出しやすい食材です。

【関東地方】新小麦を使ったお餅

関東では、夏至から半夏生(夏至から数えて11日目)までに田植えを終わらせないと豊作にならないという言い伝えがあり、稲の豊作を願ってその頃に収穫した新小麦ともち米を混ぜて焼いたお餅を食べる風習があります。小麦が入ることで粘り気が強すぎず、歯切れのいい食感が特徴です。

【関西地方】タコ

夏至の時期は、日が出ている時間が一年の中でも長く、田植えに適している時期とされてきました。この時期に関西でタコを食べる風習は、植えた稲の根がタコの8本の足のようによく伸びて大地に根付くのを願うためだといわれています。食べ方に決まりはなく、調理方法はお刺身や唐揚げなど家庭によってさまざまです。

【京都府】水無月

平安時代の宮中の人々は、氷を食べて暑さをしのいでいたといわれています。氷は当時高級品として扱われていたため、庶民には手が届かないものでした。水無月は氷を模して作られ、白いういろう部分は氷をイメージして三角の形にし、上に乗っている小豆の赤色には、邪気払いの意味が込められています。京都では、夏至の時期から7月上旬にかけてスーパーや和菓子屋さんの店頭に並びます。

【愛知県】無花果田楽

無花果は豊富なビタミンや食物繊維を含み「不老長寿の果物」として昔から親しまれてきました。愛知県の尾張地方では、夏至の時期に、切った無花果に甘辛い田楽味噌をかけた「無花果田楽」が食べられています。田楽という言葉は、稲の豊作を願う踊りを意味しており、健康と豊作を願って食べられるようになったといわれています。

夏至と冬至の風習の違い

日中の長さが一年の中でもっとも長い「夏至」に対して、もっとも短い日を「冬至」といいます。2024年の冬至は12月21日(土)とされており、大阪府の日の出は7時1分、日の入は16時51分で、日照時間は9時間50分です。夏至の大阪の日照時間は14時間30分なので、夏至と冬至の日照時間の差は4時間40分にもなります。

夏至は、稲の豊作や夏バテ防止などの健康を願う食べ物が多く食べられますが、冬至は日照時間が短くて気温が低く、病気になりやすいことから、無病息災の願いが込められた食べ物が好まれてきました。冬至にかぼちゃを食べる風習は今も残っており、野菜の保存が難しかった江戸時代から、かぼちゃは冬まで安定して栄養補給ができる野菜として親しまれてきたそうです。

夏至の風習にならって季節感を楽しもう!

夏至は一年で日の出から日の入までの時間がもっとも長く、気温が上昇し始める日です。

昔から夏至の時期は、健康や稲の豊作の願いが込められた風習が生活に取り入れられてきました。先人の知恵を借りて、暑くなり始める夏至の時期にはからだを労わり、健康維持の願いが込められた食べ物や風習を楽しんでみてはいかがでしょうか。