VR撮影を可能とするキヤノンEOS VR SYSTEMのラインナップに、新しい製品が加わる。

APS-Cカメラ用のVRレンズのキヤノン「RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE」が、2024年6月28日に発売され、キヤノン「EOS R7」がファームウェアのアップデートにより対応カメラとなる予定。本製品の投入により、実写VR映像の撮影、編集のハードルがますます下がり、新規ユーザーの参入が期待される。本連載記事では、RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYEとEOS R7とのコンビネーションで試用をおこない、本製品の詳しい解説を、いち早くお届けする。

概要

EOS VR SYSTEMは、2021年12月に登場したキヤノン初の実写のVR撮影システムである。専用レンズのRF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYEを、対応カメラのEOS R5に装着することにより、最大8Kの180°3D VR撮影が可能になるシステムとしてリリースされた。その後、EOS RシリーズカメラのEOS R5 CやEOS R6 Mark IIなど、対応カメラの機種が拡大され、専用ソフトウェアも度々アップデートがおこなわれて、機能の拡張が図られてきた。

RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYEは、筐体の前面に2つのレンズが左右並列にレイアウトされており、カメラ内の1つのイメージセンサーにより、2つの映像や画像が一緒のファイルに記録される仕組みとなっている。撮影した映像や画像は、専用アプリのEOS VR UtilityやEOS VR Plugin for Adobe Premiere Proを利用して、VR形式(正距円筒図法/エクイレクタングラー)への変換をおこなう。変換されたファイルは、VR対応のプラットフォームにアップして共有したり、VRヘッドセットで再生して、没入感と立体視を楽しむことができる。

今回、新たに登場するVR用レンズのRF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYEは、今年初頭に米国で開催されたCES 2024や国内のカメラショーCP+2024等のキヤノンブースで、コンセプトモデルとして展示されたVR 3D系の3機種のうちの一つである。高画質な4K映像と、扱いやすいVRシステムの実現を目指して、キヤノンによって開発されたものだ。

本システムの主なターゲットユーザーとしては、新しい映像表現としてVRに興味がある動画クリエイターや、コスト面や運用面のハードルが高いために、RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE+対応カメラの導入を見送っていたコンテンツクリエイター等が対象と考えられている。

主な特徴

RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYEとEOS R7との組み合わせでは、最大解像度は4Kまでとなるが、撮影画角を144°に狭めることにより、画素密度(視野角1°あたりの画素数)を高めて、EOS R7の4K Fineを使用した際にも高い解像感の実現に成功している。

また、撮影画角が144°であるが故に、三脚等の撮影機材の映り込みに配慮する手間を軽減できる。さらに、AFによるピント合わせが可能になったことも朗報だ。

従来のRF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYEとEOS R5やEOS R5 C等との組み合わせと比較した場合、RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYEが、およそ290g、EOS R7が約612gであるから、機材もかなりコンパクトかつ軽量となるため、取り回しも向上する。最大4K撮影であるから、8Kに比べてデータ容量が抑えられ、編集もハンドリングが楽になるので、作業の時短も図れるというメリットもある。

リモートにおけるカメラコントロールとしては、スマートフォンアプリのCanon Camera Connectを使用することになり、そこでは正距円筒図法(エクイレクタングラー)に変換した映像を、アプリ上でライブビュー表示して、モニターとして確認することができる。撮影後のクリップの左右のレンズから得られた映像/画像を入れ替え、魚眼からVR形式(正距円筒図法/エクイレクタングラー)へ変換し、視差補正や水平補正等は施す一連の作業も、従来のEOS VR SYSTEM同様スタンドアロンのPCアプリEOS VR Utility、もしくは、Adobe Premiere Pro用のプラグインであるEOS VR Plugin for Adobe Premiere Proを使用する。変換後は、VR180のフォーマット内で、視野角140°の3Dの動画や静止画として生成される仕組みだ。

RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYEとEOS R7との組み合わせによるEOS VR SYSTEMの特徴を整理すると、以下の通りである。

- 小型軽量で、持ち運びがしやすい。

- 撮影画角が144°なので、三脚の足や撮影者の脚元などの映り込みを気にせずに撮影ができる。

- 140°の視野角により、メインの被写体にポイントを置き、それ以外の余分な背景を除外することができる。

- AF対応により、ピント合わせが簡便になった。

RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYEについて

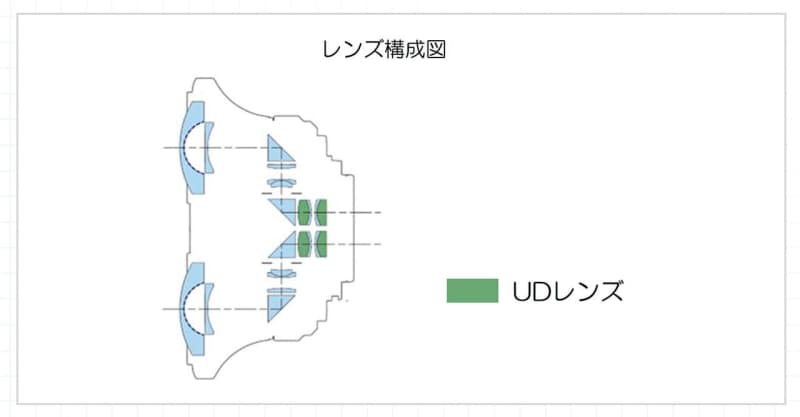

RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYEは、EOS RシリーズのAPS-Cカメラ用のRF-Sレンズで、RFマウントに対応しているVR用のレンズである。RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE同様、2眼のレンズが、レンズの筐体の前面に、基線長(左右のレンズ間の距離)60mmの間隔で配置されている。光学系の特徴としては、2眼のレンズによる視差のついた映像を、APS-Cのイメージセンサーで記録するために、レンズ内でプリズムを用いた光路の屈曲がおこなわれていることが挙げられる。EOS Rシリーズのようなミラーレスカメラのショートバックフォーカス構造では、イメージセンサーの直前まで光学系を配置できるので、レンズ設計の自由度が向上し、高画質化が図りやすくなる。このレンズにおいても、光路の屈曲に最適となるレンズ構成を鑑みて設計がなされており、UDレンズ2枚を効果的に配置することにより、画面全体における高画質を実現している。

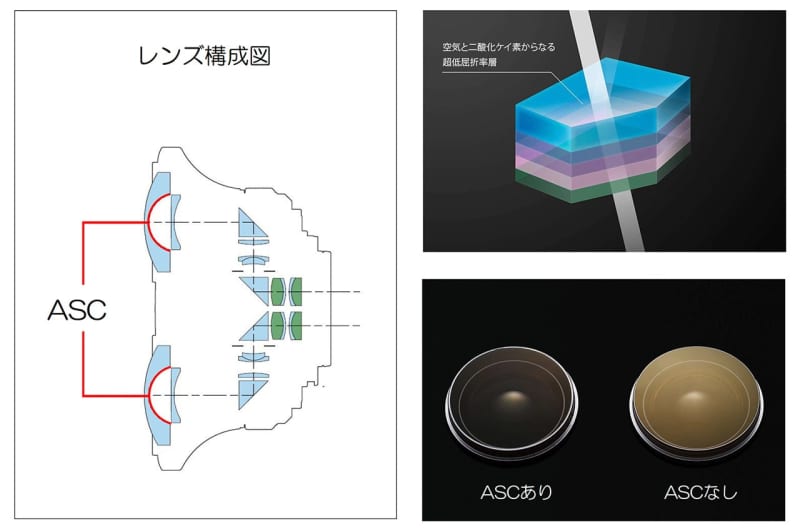

また、レンズ表面のコーティングについては、非Lレンズの中で、初めてASCの技術を採用して、大曲率(大開角)レンズのフレアやゴーストを低減している。ASCとは、Air Sphere Coatingの略で、従来の蒸着膜コーティングに比べて、高い反射防止効果を持つ特殊なコーティング技術であり、二酸化ケイ素と空気を含む膜を形成することにより、レンズのガラス面の光の反射を抑制するというものだ。太陽光や照明の映り込む可能性が高い屋外でのVR撮影において有用である。

EOS R7との組み合わせでは、4Kの動画性能となるが、APS-Cのイメージセンサーのカメラに最適化した光学設計により、視野角1°あたりの画素数(画素密度)は、フルサイズのEOS R5とRF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYEとのセットで撮影した場合の4K動画と、ほぼ同等の画素密度を達成している。

■画角1°あたりの画素数の比較

- EOS R7 約3250万画素画角144° 21.05画素

- EOS R5 約4500万画素画角190° 20.45画素

(静止画撮影時)

そして、RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE同様、左右の各レンズに電動虹彩絞り(EMD)が搭載されており、これを同時に電子制御することで、それぞれのレンズを同じ露出に設定することが可能となっている。

さらに、RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYEのもう一つ見逃せない特徴として、2眼のオートフォーカス機能を実装していることが挙げられる。VR撮影では、明るい屋外での魚眼レンズのピント合わせに苦労することがあるが、このAF対応により、利便性が格段に向上するだろう。

具体的には、ギアタイプSTMにより、左右のレンズを一体駆動させ、高性能マイクロプロセッサーによるアクチュエーター制御及びカメラ側のAFアルゴリズムとのコンビネーションで、高速かつ高精度なAF品質を実現している。

動画撮影を始める際には、ワンショットAF、あるいは、マニュアルフォーカスにより、ピント合わせをおこなう。サーボAFは使用できない。

AFの可能範囲は、左レンズのイメージサークル内に限定される。

DUAL FISHEYEレンズを初めて使用する場合や、長時間の輸送後に使用する際には、左右のピントにズレが生じていないかを確認して、必要に応じて、調整を施すことになるのだが、RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYレンズにおいては、ピント左右差調整モードスイッチとフォーカス/コントロールリングの操作により、左右のレンズのピント差の調整も容易になった。

最初に左レンズの拡大映像で、ピント合わせをおこない、右レンズの拡大映像に切り替えて、そちらの焦点が合っていない場合、右レンズにピント調整を施す。

右レンズのみ、独立駆動するアクチュエーターを搭載しているので、左右レンズ間のピントのズレを、任意に調整することが可能になっているのだ。

レンズの背面には、リアフィルターホルダーが用意されており、市販のゼラチンフィルターを切り出して使用するか、または、∅30.5mmのスクリュータイプフィルターが装着可能となっている。

RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYEでは、ゼラチンフィルターのみが使用できたが、RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYEでは、スクリュータイプフィルターが利用できるようになった。Canon Logの撮影時等で、日中にシャッタースピードをコントロールするため、NDフィルターが必要となる場合にも、非常に便利である。

■RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYEの仕様

- マウント:RF

- センサーサイズ:APS-C

- 焦点距離:3.9mm

- 開放F値:F3.5

- レンズ構成:8群11枚

- 絞り羽根枚数:7枚

- 最少絞り数値:F16

- 画角:144°

- 射影方式:等距離射影

- 基線長:60mm

- 最短撮影距離:0.2m

- 最大撮影倍率:0.03倍

- フィルター:ゼラチンフィルター/∅30.5mmスクリュータイプフィルター

- 最大径:約112mm(幅)

- 長さ:約54.6mm

- 質量:約290g(リアフィルターホルダーを含まず)

- 非球面レンズ:なし

- スーパーUD/UDレンズ:0/2

アプリについて

キヤノンのVR用のアプリケーションであるEOS VR UtilityとEOS VR Plugin for Adobe Premiere Proについても、Ver.1.4へのアップデートによって、様々な機能の向上が図られている。

主な進化のポイントは、以下の通りである。

- ファームウェアをアップデートしたEOS R7(+RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYEレンズ)で撮影されたVR映像/画像に対応。

撮影画角144°の映像から、180°VRのメタデータを付加した140°の視野角への変換が可能になった(EOS VRUtility/EOS VR Plugin for Adobe Premiere Pro)。 - RAW静止画(CR3)そのものには対応していないが、カメラ内現像することで、VRのメタタグを残したJPEGへの変換が可能になった。このJPEGファイルを、VR画像形式(正距円筒図法/エクイレクタングラー)として変換することができる(EOS VR Utility)。

- DPP/Lightroom等の写真現像ソフトから、書き出したVRメタタグのついていないJPEG画像でも、対象機種のファイルであれば、VR編集アプリにおいて、180°VR画像への変換が可能になった(ただし、アプリによる自動の水平補正機能は使用できない)(EOS VR Utility)。

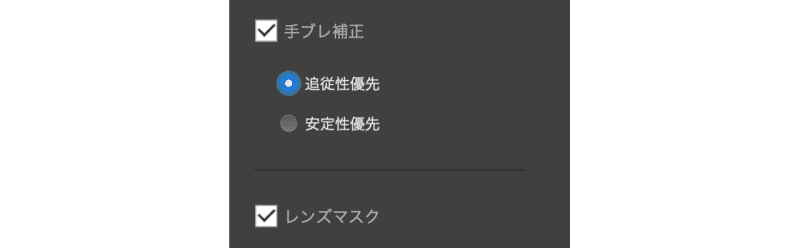

- Ver1.3では電子防振時に、レンズマスクの選択が不可であったが、Ver.1.4では「手ブレ補正」使用時に、レンズマスク機能が利用できるようになった(EOS VR Utility)。

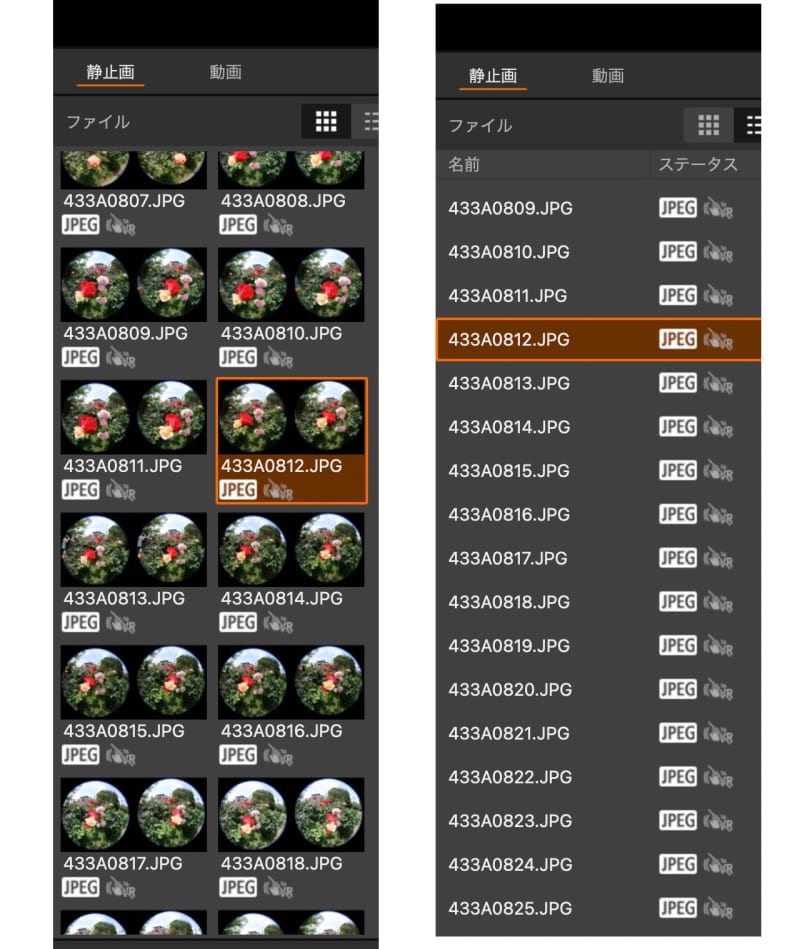

- 読み込んだファイルについて、従来のリスト表示に加えて、サムネイル表示が選択できるようになった(EOS VR Utility)。

- エクスポート時間の表示が見やすく改善された(EOS VR Utility)。

- Canon Camera Connect Ver.3.2.0におけるリモートでの撮影時に、AFへの対応と、タッチによるAF枠の位置指定が可能になった(Canon Camera Connect)。

尚、EOS R7同様、APS-C機のEOS R10/R50は、動作保証外ではあるが、実質、RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYEを装着したVR撮影が可能になっている模様だ。メタデータなしで、VR変換が可能である。ただし、一部、機能に制限がある。

まとめ

RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYEとEOS R7の組み合わせによるVR撮影では、小型・軽量化を図れるという機材面のメリットがあり、コスト面においても、カメラ+レンズと組み合わせたシステム全体として、およそ40万円程度とコスパが良いので、新たにVR映像制作に取り組むユーザーにとっては、導入のハードルが下がるだろう。

クリエイティブ面としては、140°の視野角は、余分な背景を整理・排除できるので、メインの被写体に視聴者の視線を注目させやすくなるメリットがある。

撮影面では、三脚の足や撮影者の脚元などの映り込みを気にせずに、撮影ができる点が良い。AFの導入により、ピント合わせも容易になった。最大4Kの動画データは、容量が抑えられるので、作業のハンドリングも比較的楽である。立体視については、VRヘッドセットで再生・確認した際の筆者の印象では、50cm~2mあたり、特に50cm~1mの近点の立体感が良いので、人物や動物等のモチーフが適していると思われた。

一方、従来からあるVR用のレンズのRF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYEは、対応カメラが、フルサイズのイメージセンサーを搭載しているため、画素ピッチが広く、高感度性能も高い。また、開放絞り値が小さいため、シャッタースピードの選択肢が広くなる。180°の広い画角を使用できるので、VRならではの没入感を味わえるとともに、最大8Kで撮影することが可能だから、高精細なVR映像を得ることができる。

それぞれの組み合わせによるメリットは、トレードオフの関係とも云える訳で、悩ましくも思えるが、ユーザーの目的や環境によって、2つのVRレンズを使い分ける選択肢が得られたことは、歓迎したい。アプリにおいても、アップデートにより、機能の追加とUIの改善が図られ、撮影や編集作業の負担軽減と成果物の品質の向上が期待できる。

検証した作例も、近々、公開していく予定である。筆者も引き続き、EOS VR SYSTEMでの作品づくりに邁進していきたいと、気持ちを新たにしている。