開発者イベント WWDC24 のキーノートで、Appleが空間コンピュータ Vision Pro の次期ソフトウェアアップデート visionOS 2 を公開しました。

ソフトバンク、楽天対抗のLINEMO新料金「ベストプラン・ベストプランV」発表。利点と選び方 (石野純也)

新機能はAIを使った平面写真の空間化(立体化)、トラベルモード拡張で電車でも利用可能に、最大4K x 2枚相当の広いMac仮想ディスプレイ、マウス対応、周囲の声やアプリ音声のライブキャプション(字幕)表示、新しいハンドジェスチャなど。

大きな方向性としては「空間」と「プロダクティビティ」の二つ。および、荒削りすぎた基本機能の改良と拡充。

■ 普通の写真を空間写真化。 ペルソナでその場にいるように体験

まず「空間 (Spatial)」方面では、アプリのコンテンツをその場にあるように溶け込ませたり、写真や映像をその場にいるかのように体験できる、Vision Proの本領といえる部分。

ステレオ立体視の空間ビデオや空間写真はVision Proで驚くほど臨場感のある体験ができますが、撮影できるのは空間ビデオ(ステレオ立体動画)が iPhone 15 Pro または Vision Pro 、静止画の空間写真は Vision Pro のみと、手段が限られていました。

(サードパーティーのアプリでアップルの空間ビデオ・写真フォーマットにあわせて撮影・保存して視聴等は現在もできます)

visionOS 2では、新たに2D写真の空間写真化機能を搭載。ポートレートモードや背景ぼかしと同じ機械学習処理で被写体と背景を切り分け、奥行きがあるかのように見せることで、これまで撮り溜めた普通の写真でも Vision Pro では再体験するかのような視聴体験に近づきます。

同じ「空間」分野では、3Dキャプチャで作る立体アバターの「ペルソナ」を立体的に表示して、遠隔地にいるVision Pro ユーザーどうしが同じ部屋にいるかのように同じコンテンツを体験する機能も強化。

このほかサードパーティーでも、キヤノンがEOS R7向けに空間撮影用レンズ、VimeoのVision Proアプリでは空間ビデオの公開に対応など、空間ビデオ・空間写真の環境を強化します。

■プロダクティビティ強化。Mac仮想ディスプレイは広くマウスも対応

Vision Proを早期に購入したユーザーのあいだでポピュラーな使いかたとしては、空間ビデオや3D映画といったコンテンツの没入感ある視聴体験と並んで、空間にアプリのウィンドウを広げて作業するどこでもプロダクティビティ用途があります。

ブラウザやiPadアプリのウィンドウを複数並べて、仮想のマルチディスプレイ環境をどこでも作れるのは、現実のマルチディスプレイには劣るとはいえ、文字が読みやすいVision Proの高精細が活きる使いかたです。

とはいえ本格的に使おうとすると、Vision Proが非常に粗削りで、足りなかった部分があまりに多かったのも事実。

というわけで、visionOS 2ではこのプロダクティビティ用途を強化する機能が多数加わります。

・Mac仮想ディスプレイが高解像度・大画面化Vision Proを着けた状態でMacBookを注視すると、仮想リモートディスプレイが空間に現れる機能。一枚のみ、かつ本体側の画面は使えないため、便利になっているのか微妙な体験でしたが、visionOS 2ではウルトラワイド表示も選択でき、「4Kディスプレイ2枚相当」の高精細でも表示できるようになります。

Vision Proの視野角はさほど広くないため、画像のようにぐるっと囲むように配置しても視界の隅でチラ見確認はできず頭を動かして見回すことになりますが、小さな画面でウィンドウを頻繁に切り替えるよりは無限に良い体験です。

・マウス対応

そのまま。現状ではペアリングしても対応していないので削除するようポップアップが出ます。

Vision Proは非常に高精度なアイトラッキングが操作の基本になっており、多くの操作ではポインタ移動より直感的ですが、注視点と操作ターゲットが常に一致しているとなかなか難しくなる操作もあり、従来的な作業にはマウスが欲しかったところです。

(現状でもMacのトラックパッドや、Magic TrackPadならばポインタを出して使えます)

・Magic Keyboardの仮想表示

物理Magic Keyboardを、仮想環境やアプリ表示の状態でも表示して扱いやすくする新機能。

Vision Proはカメラ撮影した周囲の環境をそのまま見せるパススルーの精度が非常に優れており、高解像度もあいまって、現実のキーボードをパススルーごしに操作するのは苦ではありません。

しかし仮想環境や、視界を置き換えるアプリ内では当然ながら見えなくなってしまい、手探りになっていました。

visionOS 2では、Environment やアプリに完全に没入した状態でも、Magic Keyboardの位置が正しく表示されます。

■ゲストの較正データ30日保持、ホームのアプリ並び替えなど改良多数

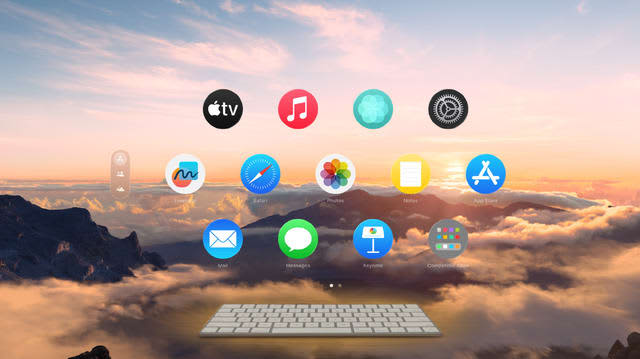

・ホームビューのアプリ並び替え

Vision Proはかなり荒削りの状態で、Apple製デバイスのお作法として当然あることが期待される機能まで多数欠けたまま発売された製品でした。

象徴的なのは、ホームビューのアプリを並び替える方法がないこと。アプリを追加する順番のまま埋まってゆき、ページが増えるため、頻用するアプリがすぐアクセスできないなど、笑ってしまうほど基本的な機能がありません。

visionOS 2ではさすがに改善し、互換iPad / iPhone アプリも含めて自由にホームビューのアイコンを並べられるようになります。

・新ハンドジェスチャ追加

Meta Questのように、手のひらを手前に向けて親指と人差指をあわせるジェスチャを追加。従来は目線を上に向けると現れるドットを注視して指をタップ、でコントロールセンターを呼び出すか、本体のデジタルクラウンを押す、Siriに話しかけるなどの方法がありましたが、ハンドジェスチャのほうが手軽ではあります。

新たなジェスチャでは、時刻やバッテリーを素早く確認するポップアップ表示も。

・ゲストユーザーのキャリブレーションを30日保持

Appleは「一家に一台」ではなく一人で一台(以上)を求めるためか、マルチユーザー対応やアカウント切り替えにあまり積極的ではありません。

Vision Proの場合、アイトラッキングやハンドトラッキングを利用者ごとに調整する必要があること、Apple自身が店舗で客に体験させたり販売する都合上からも「ゲストモード」を用意しており、オンにして手渡すとキャリブレーションから始まり体験させやすくなっています。

しかし、あくまでデモ向けの機能としての位置づけからか、このゲストのキャリブレーションデータは本来のユーザーに戻った途端に消えてしまい、もう一度使うときはまたやり直す必要があります。

visionOS 2では、このゲストのキャリブレーションデータを30日まで保持することが可能に。やはりマルチアカウント・マルチユーザーではないものの、家族や同僚に繰り返し体験してもらうときなどは便利になります。

そのほか、

・Apple TVアプリでマルチビュー。スポーツ観戦で複数カメラの映像を並べるなど。

・ライブキャプション。システム全体で音声をライブ字幕化。アプリ音声も、対面の会話も

・AirPlayレシーバー。iPhoneやMacからAirPlayでVision Proにコンテンツを飛ばして視聴。

・Safariの強化。ウェブコンテンツの読み上げ、パノラマ写真のイマーシブビュー、 動画再生の改善など。

・マインドフルネス(瞑想アプリ)改善、ユーザーの呼吸にあわせたアニメにーションとサウンドを提供する新機能。

このほか、開発者向けにはこれまで触れなかった機能へのアクセスを含む、空間アプリ向けAPIを多数提供します。

Vision Pro はかばんに収まるサイズで、マルチディスプレイ環境を持ち歩けるプロダクティビティ機器として使えますが、加速度計などさまざまなセンサを組み合わせてトラッキングを実現することから、移動する乗り物のなかではウィンドウがすっ飛んでいったり、安定しないなど使いづらいのが弱点でした。

トラベルモードはこの問題に対処する機能で、現状では巡航に入って安定した飛行機の機内に対応しています。それでも微妙に視界との齟齬があったり、窓際の席では視界に窓の外が入り、流れる動きでトラッキングが狂うから窓を覗くなとポップアップが出てアプリや動画を中断するなど、まだ改善の余地がある状態です。

電車は飛行機よりもよほど条件が厳しそうですが、各駅停車でも使えるような仕上がりに期待したいところです。

visionOS 2 は本日より開発者向けにプレビュー提供します。

速報:Apple Vision Pro は日本国内6月28日発売。WWDC24 で8か国へ拡大発表

iPhoneがアプリを隠す・個別ロックに(ようやく)対応。通知や検索でも非表示、iOS 18のプライバシー強化新機能

iPhone SE 4(仮)はiPhone 14ベースでUSB-Cと48MPカメラ搭載、2025年初めに発売?これまでの噂話まとめ