ドラマ『95』(テレビ東京系)最終回は第1話冒頭とリンクする幕開けとなった。それはセイラ(松本穂香)がQ(髙橋海人)との思い出の屋上で口ずさむ小沢健二「愛し愛されて生きるのさ」から、Qが拳銃を手にするカットまで。今となっては乱闘シーンが翔(中川大志)率いるチームと牧野(三浦貴大)傘下にある大黒(勝矢)をヘッドにしたキューティーハニーとの抗争であり、Qが銃口を向けるのは大黒であったことが分かる。

最終回直前に配信されたインスタライブ「キュウゴー同窓会」でも話題になっていたが、Qが中国拳法を本格的に会得し覚醒する第7話からは、アクションシーンが見ものになっていく。それが最高潮に達するのが最終回であり、泥臭さの中に華麗さをも見せるQに対して、常軌を逸した怪力で全てを叩き潰すのが大黒だ。翔のチームが優勢の状況に思われたが、クスリでキマった宝来(鈴木仁)が持ち込んだ銃によって形勢は一変。その銃は大黒の手に渡り、不意に撃った一発が翔の太ももに命中する。

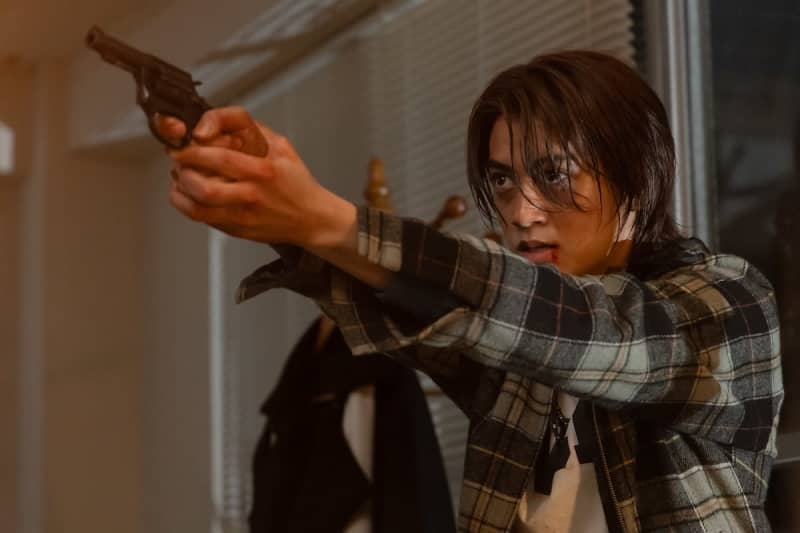

逆上したQは拳銃を奪い、大黒に銃口を向けるが、引き金を引けばきっとQの世界は終わってしまう。「一人でいくな」と翔は必死にQを止める。それにQにはまだやり残したことがある。セイラの解放だ。つまりそれは裏ボスとも言える牧野から援助交際の写真を奪うこと。そこからマルコ(細田佳央太)、レオ(犬飼貴丈)、ドヨン(関口メンディー)を含めた5人が、“これから”を語りながら散り散りになっていく。

牧野の元へと一人辿り着いたQは再び拳銃を向けるが、銃弾は壁時計に命中。大晦日、牧野だけが1995年に取り残されたまま、Qたちは未来へと進んでいく。阪神・淡路大震災を機に上京してきたドヨンは神戸に戻り、レオは芸大へと進学、翔は海外でもう一度人生をリスタートすることを決めた。

渋谷に打ち上げられた花火――彼らの思いが形となって現代に生きるセイラの娘・新村(桜井ユキ)も花火を見上げていた。彼女がQとセイラの思い出の屋上で秋久(安田顕)に言う1995年と令和となった2024年は「地続き」にあるというセリフが印象的だ。新村が秋久の目の前に現れたことによって、あの日のチームが再び動き出す。セイラにもう一度会いに行こうと。

ラストは、1996年に3学期初日から授業をバックれたQたち5人が新城(渡邊圭祐)のバイトするカラオケ店に集まるシーン。先述した「愛し愛されて生きるのさ」を筆頭に、H Jungle with t「WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント」、BOØWY「Marionette ~マリオネット~」、WANDS「世界が終るまでは…」、Mr.Children「CROSS ROAD」など、これまで90年代を代表する楽曲が物語と密接にリンクしてきたが、ラストを飾ったのは、1995年に解散したTHE BLUE HEARTSの「少年の詩」だった。

〈そしてナイフを持って立ってた〉というサビの危うさを孕んだフレーズと、最後の〈そして! いろんな事が思い通りになったらいいのになあ〉という真っ直ぐな願いは、Qや翔たち、引いては『95』という作品を象徴した選曲であったように思える。

改めて『95』は平成初期のヒリヒリとした時代のムードを青春群像劇として映し出すのに成功した、令和のドラマとしてはありそうでなかった作品となった。一線を画していたのは暴力、喫煙、性行為といった現代では表現するのをためらいそうになる描写に真っ向から挑んでいったこと。キラキラとした青春ドラマではなく、泥臭さ、暑苦しさを体現していった髙橋海人をはじめとしたキャスト陣。特に髙橋は自身に劣等感を抱きながらも、翔との出会いによって変わり、強くなっていくQを全身だけでなく目の動きや表情の変化まで繊細に伝えていた。

「キュウゴー同窓会」で髙橋は、『95』を観終えた時にQたちが「愛しい奴らだった」と思えるのではないかとコメントしていたが、すでにもうQや翔たちに会いたくなってしまっている。

(文=渡辺彰浩)