6月11日、弁護士約20名から成る「取調べ拒否権を実現する会」の発足を知らせる記者会見が行われた。

「なにが黙秘じゃコラァ!」被疑者に自白が迫られる実情

会の英名は「Right Against Interrogation Society」、略称は「RAIS」。記者会見には代表の高野隆弁護士、事務局長の宮村啓太弁護士、会員の野村真莉子弁護士ら数名が参加した。

会の最終目的は「人質司法を日本からなくすこと」(高野弁護士)。「人質司法」とは、無実であっても長期間にわたり身柄を拘束して自白を迫るなど、被疑者・被告人の身体を「人質」にして有罪判決を得ようとする行為の横行について、日本の司法制度を批判・揶揄する意味合いを持つ表現である。

1月18日、自身の罪が問われた刑事事件手続きにおいて、取調べの際に検察官から罵倒や侮辱を受けたとして元弁護士の江口大和氏が国に損害賠償を請求している民事訴訟の本人尋問で、実際の取調べを録音・録画した映像が法廷で再生された。同日、弁護団のYouTubeチャンネルに一般公開された映像は注目を浴び、6月時点で合計8.5万回以上再生されている。

会見では、大阪府警に強盗容疑で逮捕され、10年後に誤認逮捕が認められた男性のインタビュー映像も再生された。男性によると、取調べで「黙秘します」と発言したら「なにが黙秘じゃコラァ!」とテーブルを叩かれて脅され、「人としての基礎がなっていない」と罵倒されたという。

RAISの発足は、江口氏の事件などを含めて、メディアを通じて「人質司法」の問題が多くの人に知られるようになった状況を受けてのもの。「いまこそ動くしかない」と高野弁護士は語った。

「取調べ拒否権」を保障する法律の実現を目指す

法律上、被疑者への取調べについては刑事訴訟法198条1項で「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取調べることができる」と定められている。

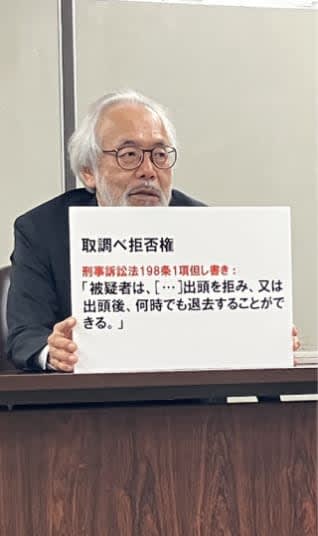

また、この条文には「被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる」との但し書きも付けられている。

「取調べ拒否権を実現する会宣言」によると、この但し書きは「一般の被疑者は取調べを拒否して捜査官の部屋を出て帰宅する権利があるが、逮捕・勾留されている被疑者は家に帰ることはできない」という「当然の例外」を定めたものに過ぎない。

しかし、現状では、警察官・検察官は但し書きを歪曲して「逮捕・勾留されている被疑者には取調べ拒否権がない=取調べを受忍する義務がある」と解釈して捜査を行っているという。

また、本来、被疑者に証拠隠滅の疑いや逃亡の疑いがあることが逮捕の要件とされている。しかし、これらの疑いがない場合にも、警察官・検察官は被疑者を拘束して長時間の取調べを行うことを目的にして逮捕状を請求し、裁判所もそのことを承知でいながら逮捕状を発付する自体が横行しているという。

この状況を是正するため、「黙秘する意思を何らかの方法で示した被疑者に対して捜査官が取調べを継続することを許さない」とする「取調べ拒否権」を保障する法律を3年以内に制定することを、RAISは目標に掲げる。

弁護士向けの「取調べ拒否権実践マニュアル」を公開

目標は「3年以内」であっても、実際にはいつ法律が制定されるかは定かではない。そして、法律が制定されるまでの間は「人質司法」が横行する状況が続いてしまう。

このような問題意識から、RAISは「在宅事件であれ身柄事件であれ、取調べを拒否することを中心とする弁護活動を積極的に展開し、その実務をスタンダードな弁護実務として定着させる」ための活動も展開するという。

会見と同日には、弁護士向けの「取調べ拒否権実践マニュアル」がオンラインで公開された。

当面の目標は、より多くの弁護士を説得してRAISに入会させ、実際の事件で取調べの拒否を実践していくこと(宮村弁護士)。

ただし、取調べを拒否させるために罪状の否認や黙秘を弁護士が被疑者にアドバイスすることには、リスクも伴う。捜査官による脅しや罵言が激化したり、居室から引きずり出されてケガを負ったりする可能性があるためだ。

一方で、依頼人が有罪判決を受けることを避けるために、弁護士は取調べの拒否を助言すべき場合もある。実際に、拒否が功を奏した事例も多々ある。また、マニュアルにはリスクを低減するための実務的なアドバイスも含まれている。

「取調べ拒否権を実現する会宣言」には「被疑者の取調べ拒否権こそが憲法の保障するものであり、その権利が実現されることでこの国の刑事司法が公正なものとして国際社会から信頼されるものとなることをあらゆるメディアを通じて全国民に向けて広報する」と記載されていた。