クマ被害を防ぐためには、生態を知ることも大事です。長野県松本市のNPO法人が、クマの生態などをわかりやすくまとめた子ども向けの学習絵本を制作しました。「正しく恐れてほしい」としています。

(絵本)

「ここは、信州の森の中。私たちが住んでいるすぐ近く、かもしれません。さあ、ツキノワグマの暮らしをのぞいてみましょう!」

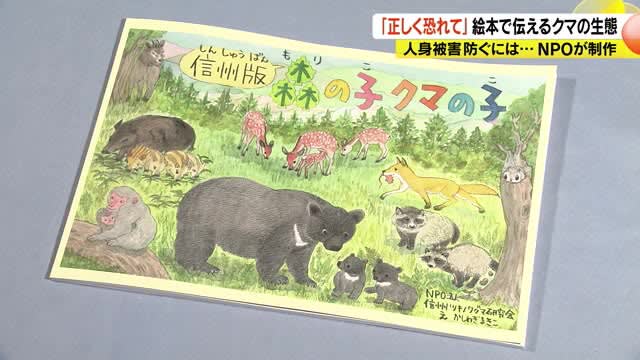

森の動物たちが生き生きと描かれた絵本「信州版・森の子クマの子」。手がけたのは、クマの生態などを研究する松本市のNPO法人「信州ツキノワグマ研究会」です。

信州ツキノワグマ研究会・浜口あかりさん:

「自然の中で穏やかに、静かに暮らしている生き物なんですけど、人と出会ってしまうことでクマもびっくりして事故が起こることもありますし、どういう動物なのか正しく知って、正しく恐れましょうと」

主人公は森に暮らすツキノワグマの母グマと冬眠中に産まれた2匹の子グマ。研究会が実際に追跡調査したクマをモデルにしています。

夏になり、夢中でキイチゴを食べるクマの親子。近くには、人里が…

浜口あかりさん:

「(夏は)食べ物が山の中に少なくなって、人里の周辺も利用しながら暮らしていかなければいけない時期。特に気を付けていただきたい」

県内で目撃が増えるのは山の中でエサが少なくなる夏の時期。柔らかい木の葉などを求めて動き回るようなり、人里に近づいてしまうことも。

(絵本)

「向こうの畑の方から、人間の子どもたちのにぎやかな声が聞こえてきました。お母さんは動きを止めて耳を澄ましました。『動いてはだめ!』」

浜口あかりさん:

「人里近くにいるということをクマたちも理解して、避けながら暮らしているんだよと知っていただけるとうれしいかなと」

クマは臆病な性格で、嗅覚も優れていて、周りを警戒しながら移動しています。それでも、人身被害は起きてしまいます。

浜口あかりさん:

「やはりバッタリ出会ってしまうという状態は、人もクマも驚いてしまう状態になります。(クマは)自分がやられてしまうかもしれない恐怖もありますので、攻撃して、ひるませて逃げる。なので、バッタリ出会わない、クマを興奮させないというのがすごく大事」

被害を防ぐには、鈴やラジオを鳴らし、人がどこにいて、どのくらいの速度で移動しているかをクマに知らせるのが重要です。生ごみの味を覚えると繰り返しやってくるようになるため、ごみの管理も大事です。下草や藪などを刈って人里の近くでクマが身を隠せる場所をなくすのも有効な対策です。

浜口あかりさん:

「ここは人の場所に来てるんだよっていうのをしっかり知らせるような対策、そういうことをやっていただけるとうれしい」

秋になるとドングリを食べー。十分に食べることができると冬眠。

再び春、夏を経て、子グマは独り立ちします。

(絵本)

「これから、きょうだいはそれぞれ『ひとり』でたくましく生きていくのです」

信州の暮らしのすぐそばに、クマの暮らしがあることを伝える絵本。クマに興味を持ち、必要な対策を考えてもらうきっかけになればとしています。

信州ツキノワグマ研究会・浜口あかりさん:

「(出没を)聞いて『怖いね』で終わるのではなく、どこだったんだろうとか、どんなことに気を付けなければいけないかに落とし込んでいただきたい。そういうふうに情報を受け取っていただけるとより良いのかなと」