忙しい毎日でも手軽に作れて、栄養バランスにも気をくばったレシピが人気の料理家「ぐっち夫婦」。2人には、2023年7月に第1子が誕生、息子さんは現在10カ月になりました。赤ちゃんのお世話の大切なことの一つに、「離乳食を作って食べさせる」というものがありますが、料理家夫婦の第1子の離乳食はどのように進んでいるのでしょうか。夫Tatsuyaさん、妻SHINOさんに離乳食生活を中心に日々の育児のことをつづってもらいます。「ぐっち夫婦の“頑張らない”赤ちゃんごはん」連載第1回です。

転職先で出会い、あっという間に意気投合。毎日配信するレシピが人気沸騰、今やSNSフォロワー数は100万人以上!【料理家ぐっち夫婦インタビュー】

料理家でも離乳食についてはわからないことばかり

みなさんはじめまして!

「たまひよONLINE」で連載をスタートすることになりました、ぐっち夫婦です。この連載では、毎日の離乳食のこと、妊娠中や産後の食事のこと、日々のあれやこれやを赤裸々にお伝えできればと思っています。

私たち長男の離乳食は、生後6カ月と4日目からスタートしました。

ちょっと遅い…いや、もう少し早く始めたかったのですが、生後5カ月のころはドラマのフードの仕事もあり、自分たちに余裕がなく…。落ち着いて食べさせてあげられるときにと考えていて、そして6カ月健診が迫っていたので、その前に…!と、スタートしました。

料理家の私たちでも、離乳食は別世界でわからないことばかり。

あれ、10倍がゆってどうやって作るんだっけ?

どのくらいあげればいいの?

食材を大きくすると食べてくれな~い!?

味つけはいつからしていいんだろう・・・

などと、離乳食を始めてから毎日、試行錯誤しながらの日々を送っています。

離乳食スタートに向けてそろえた道具たち

まずは道具から!離乳食スタートをする際に、いろいろな道具をそろえました。ネット通販や100円ショップ、SNSや口コミ、先輩ママのアドバイスを参考にして。

どれがいいんだろう〜と選んでいる時間も楽しくて。

まずはエプロン。かわいいのがたくさんあったけど、しっかりしたエプロンにしたのが大正解!麦茶や、とろとろした食材が口から首をつたって服に流れるんです。日々のストレスが軽減されました。

そして、すりつぶしのできるかわいい食器に、離乳食用にと片手鍋も購入。

とくに買ってよかったと思っているのが、シリコン製のふたです。

シリコン製のふた

このシリコン製のふたは、100円ショップで購入しました。冷凍ストックしておいたペーストもラップを使用することなく、さっとかぶせてレンチンできるので、忙しい毎日にとっても重宝しています。ラップのごみも出ないので環境的にもいいんじゃないかなと思っています。

はじめてのおかゆ作りは、ちょっといいお米を使ってていねいに

初めのひと口は、10倍がゆをあげることにしました。初めてのおかゆ作り。

今まで母乳やミルクしか口にしてこなかった赤ちゃんが、初めて食べるごはんだと思うと、ちょっといいものを食べさせたくなって。少しいいお米を用意して、小鍋でコトコトていねいにじっくりと。こんなにとろとろにするのね〜。

そして、いざ…!

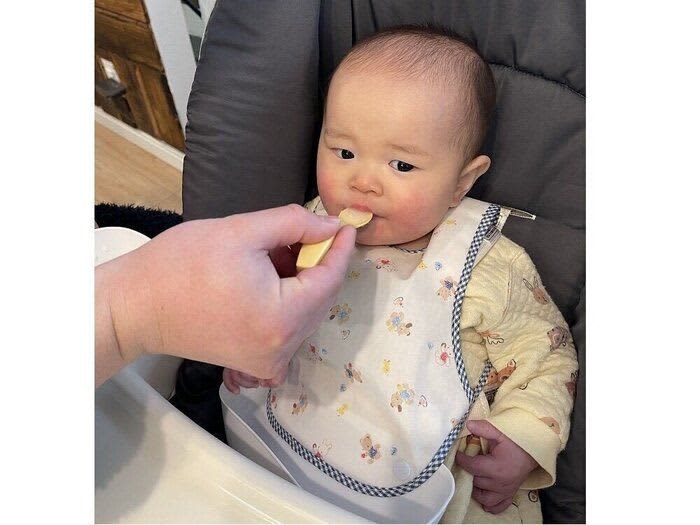

記念すべき最初のひと口は、夫婦2人で一緒に食べさせました。携帯にビデオカメラにとフル装備で構えて(笑)

食べるかなぁ…泣いちゃうかなぁ…ドキドキ、ワクワクな気持ち。

「はい、どうぞ。」

「パクッ」

お、食べたー!(拍手)

これなんだ〜?という顔をしながら

もぐもぐ、ぺろっと、初めての、ひとさじのおかゆを食べきりました。

なんだかめちゃくちゃ感激しちゃって…

おいしそうに食べる姿がうれしかったのを今でも覚えています。

冷凍ストックをレンチンしたら、レンジの中で沸騰してしまう失敗も

初めての離乳食、勝手がわからず失敗もありました。

おかゆを冷凍ストックしたものを、レンチンしたらレンジの中で沸騰してしまい、

レンジがべたべたになってしまったんです。

わーやってしまったーーー。

朝の忙しいときに限ってこんなことが起きます。

最初のころはレンジの加減もわからず、こんなことが何度もありました。そんな苦労もいい思い出です。

離乳食をスタートしてみて、継続することの大変さを実感

離乳食が始まって一番に大変だなぁと感じたことは、「毎日続ける」ということ。

ごはんなので、当たり前のことではあるのですが、日々の育児や家事、仕事でバタバタななか、さらに離乳食がプラスされることで、生活リズムが今まで以上に子ども中心の生活に変化しました。

仕事帰りにごはん食べて帰ろうか〜!どこかでさっと授乳できたら大丈夫だよね。

なんて話しながら外で食べるときもありましたが、まだまだ初期の離乳食だと外食もひと苦労です。

自ずと家ごはんも増え、ぐっちさんの夜飲みも控えめになっていったように思えます。

(ある意味健康的になったのかも。笑)

そんな大変な離乳食だからこそ、楽しむぞーー!という精神で、毎日歌いながら、一緒に食べながら、過ごしています!

最初のころは少量だからまだまだいいけれど、品数や量も増えてきたら、作るのも頑張りどころ!そして、自分で食べ始めたり、いやだー!と意思表示をするようになってきたら、あげるのも頑張りどころ。

まだまだたくさんのハードルはありそうですが、2人で楽しみながら乗り越えていけたらと思っています。おいしく食べてくれたレシピも紹介していけたらと思いますので、楽しみにしていてくださいね。

【今月のおすすめレシピ】とろけるなすのめんつゆ焼き

なすがおいしい季節です。ママ・パパ用に「とろけるなすのめんつゆ焼き」はいかががでしょう。そして、赤ちゃんにもなすを使った離乳食を作ってみましょう。離乳時期別に簡単な作り方をお伝えします。

【材料(大人2人分)】

なす・・・2本

かつお節・・・適量

めんつゆ(2倍濃縮)・・・大さじ3

水・・・大さじ2

ごま油・・・大さじ2〜3

片栗粉・・・大さじ2

【作り方】

①なすはピーラーでしま目に皮をむき、乱切りにする。

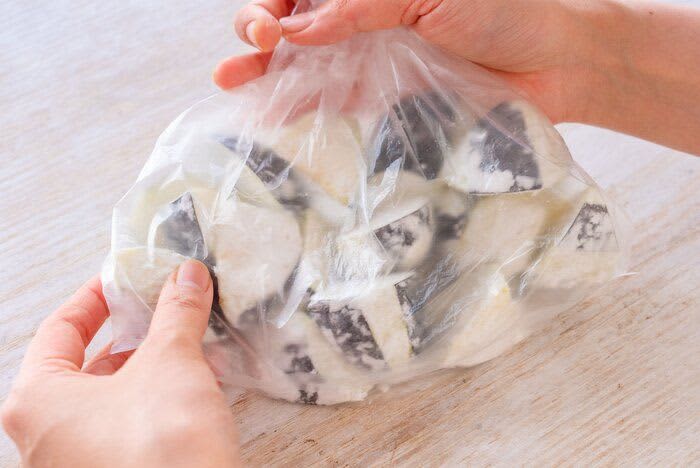

②なすをポリ袋に入れ、片栗粉を加えてまぶす。

③フライパンにごま油を中火で熱し、なすを入れ、全面焼く。なすに焼き色がついたら、めんつゆ、水を入れる。てりが出るまで煮からめる。

④器に盛り、かつお節を振る。

【調理のコツ】なすをとろとろに仕上げるには?

なすを切ったら、炒める前に片栗粉を全体にまぶすのがとろとろになる秘訣。ポリ袋を使うと簡単です。

なすを使った離乳食レシピ

これからの季節おいしくなってくるなす。大人と一緒に赤ちゃんの離乳食にも。

【離乳初期】「なすペースト」

なす(5mm角・皮なし)はしっかりアク抜きをしてやわらかくゆで、すりつぶす。

【離乳中期】「ズッキーニとなすのトマト煮」

①なす(3mmさの輪切り)、ズッキーニ(2.5mm厚さの輪切り)、トマト(7mm幅のくし形切り)は、皮や種を取り除いて、アク抜きなどの下処理をする。

②小鍋に①と水(適量)を入れてやわらかくなるまで煮て、少量の水溶き片栗粉でとろみをつける。

【離乳後期】「なすと鶏肉のあんかけにゅうめん」

①なす(1/4個)は皮をむいて5mmの角切りにする。

②そうめん(20g)はゆでて2cm長さに切る。

③小鍋にだし汁(1/2カップ)、鶏ひき肉(10g)、①を入れて煮て、②を加える。しょうゆ(少々)で味をととのえ、水溶き片栗粉でとろみをつける。

【離乳完了期】「なすとツナのトマトチーズ焼き」

①なす(15g)、トマト(10g)は、皮と種を取り除き1cmの角切りにする。

②耐熱容器になすと浸るぐらいの水を入れ、600Wの電子レンジで1分〜1分半加熱し、水を捨てる。

③②にトマト、ケチャップ(小さじ1)を入れて混ぜ、ツナ(水煮缶・10g)、ピザ用チーズをのせ、オーブントースターで約5分焼く。

文・写真・レシピ/ぐっち夫婦さん 構成/たまひよONLINE編集部

人気料理家・ぐっち夫婦の‟初めて離乳食”を直撃! 食のプロの離乳食おすすめアイテムは…

おっぱい・ミルク以外のものを口にする「最初のひと口」は、とっても緊張するものです。食のプロである、料理家のぐっち夫婦さんたちも、記録をしっかり撮りながらもドキドキだった様子。次回も離乳食の様子と旬のレシピを紹介します。

離乳食調理の前に必ずお読みください〈離乳食のお約束〉

ぐっち夫婦さん(ぐっちふうふ)

PROFILE

料理家。夫Tatsuyaと妻SHINO。忙しい毎日でも気軽に作れて、栄養バランスにも気をつかったレシピが人気で、SNSフォロワー数は100万人以上。離乳食サイト「はらぺこベビー」(https://harapekobaby.com/)を運営し、月齢ごとの離乳食レシピや、専門家の方々のコラムなどをご紹介。

Tatsuya (夫) 料理家。飲食店で独学で料理を学ぶ。料理家活動のほか、企業のマーケティングや新規事業立ち上げ等にも携わる。

SHINO (妻) 料理家、栄養士、フードスタイリスト、乳幼児食指導士。学生時代に栄養学、マーケティングを中心に学び、食の関連企業に多数勤務しながら、現場経験を経て、独立。企業の商品・メニュー開発業務に携わる。また、乳幼児食指導士の資格を持ち、子ども向けレシピの開発も行う。