今回は日本の自動車メーカーの認証不正問題が注目を集めていますが、これについていろいろと分析します。

まず、先週発表された日本の鉱工業生産指数を見てみましょう。これは例えば自動車会社がこれだけ作った、鉄鋼会社がこれだけ作ったといったデータを集めて指数化したもので、非常に伝統があり信頼できる指標です。私もこれを見れば十分だと思っており、月末に発表される1本のデータで年間の動向を判断しています。

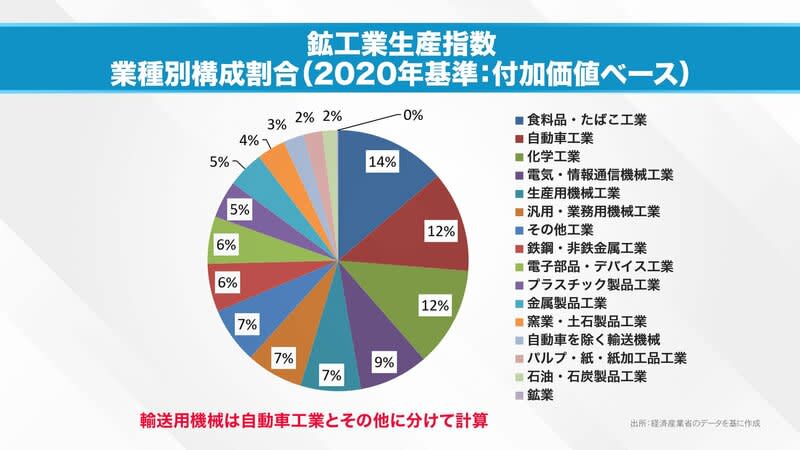

鉱工業生産指数の割合を見てみると、輸送用機械は約15%を占めており、今回のテーマである認証不正が自動車に関わるものであるため、輸送用機械は自動車工業とその他に分けて計算しています。すると、自動車産業は日本の生産全体の約12%を占めていることがわかります。

この割合は直接的な生産比率ですが、産業連関表を見ると、自動車工業は全産業の中で最も重要な位置を占めています。例えば、自動車を1台を作るためには、川上の生産も含めて2.78倍の経済効果があると言われています。

現在、トヨタを含むいくつかの自動車会社に対する立ち入り検査が行われており、その結果として生産が一時的に停止しています。生産が止まるということは、工業生産指数においても影響が出るということです。例えば、6月のデータで見ると、自動車産業が全体の12%を占める中で、その一部がゼロになるということです。

他の産業が正常に稼働している場合でも、自動車産業の停止は波及効果が大きいのです。例えば、ボンネットやガラス、半導体など、自動車に必要なパーツがストップすると、それが他の産業にも影響を及ぼします。

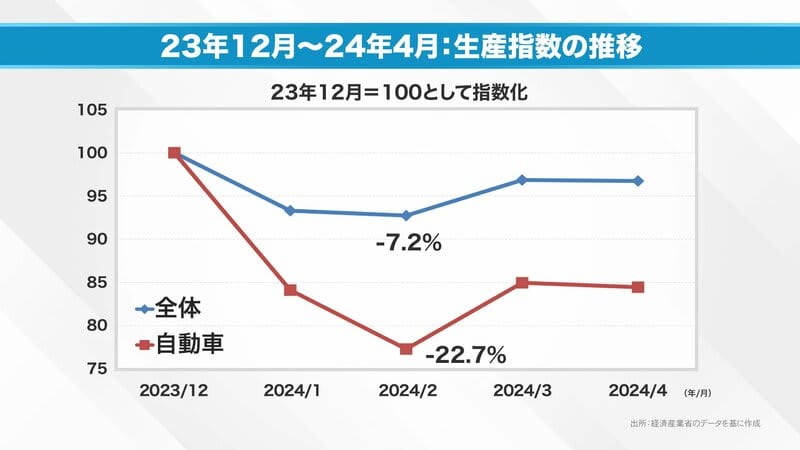

では、この停止がどれほどの影響を与えるのかというと、今年の1月から2月にかけての三菱の不正問題が参考になります。その時の鉱工業生産指数の変化を見ると、自動車産業の生産は約22.7%落ち込みました。全体では約7.2%の減少が見られました。これを基に考えると、今回の不正問題が与える影響も無視できないことがわかります。

また、産業連関表に基づいて輸送用機械が100の増減を示すと、他の業種にも波及効果があり、特に鉄鋼業や対事業所サービス、商業などが影響を受けます。これにより、輸送用機械の増減が全体の経済に大きな影響を及ぼすことが示されています。

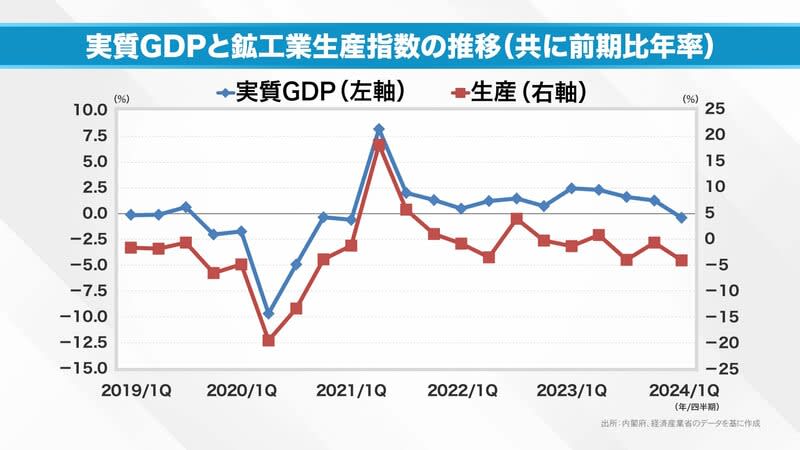

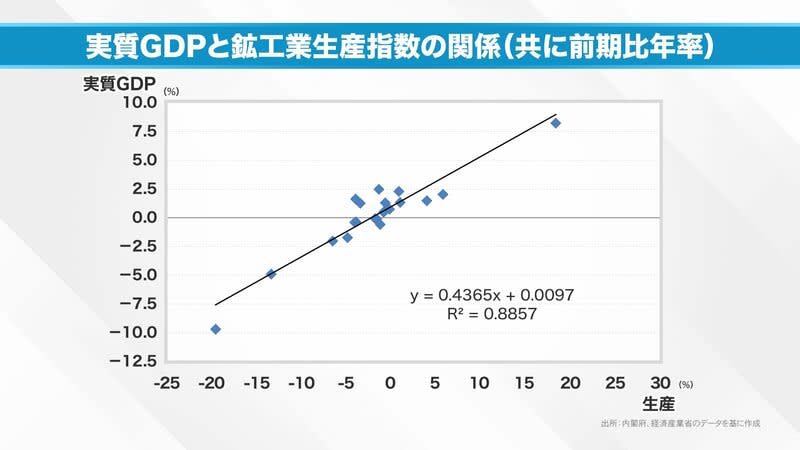

自動車産業が停止すると、日本のGDPも大きな影響を受けることになります。この図からは実質GDPと鉱工業生産指数が連動していることがわかります。

これを散布図にすると、生産が3%低下するとGDPは約1%程度低下するという関係も認められます。

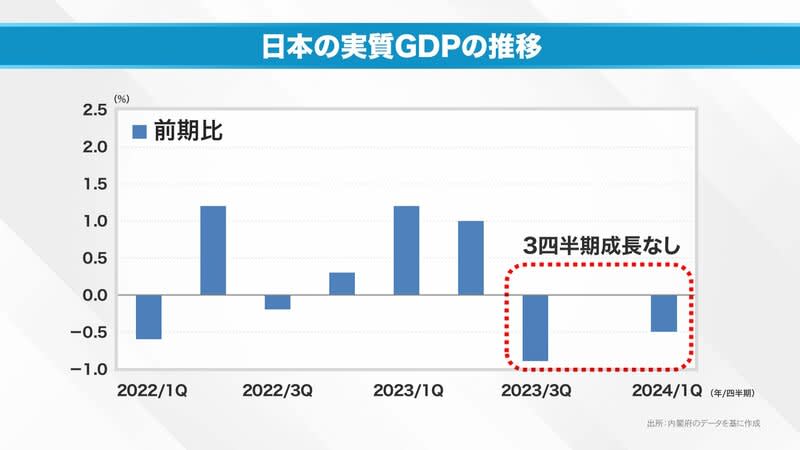

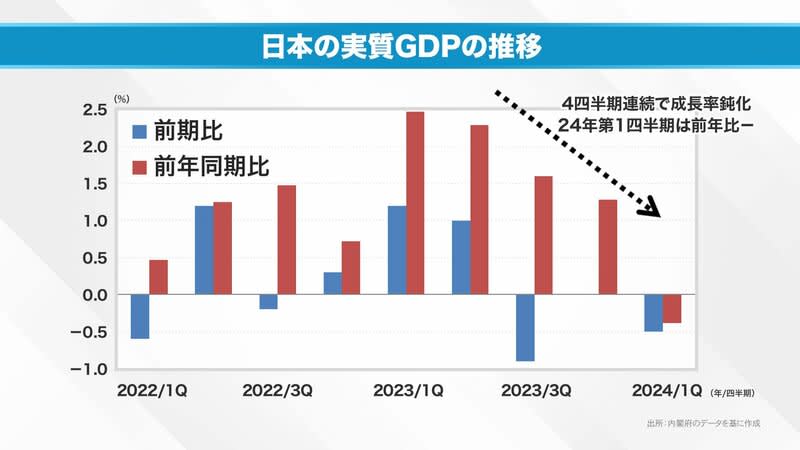

短期的には回復する可能性があるものの、景気に対しても影響してくるでしょう。前期比で見ればGDPは3四半期成長はなく、前年比で見ても今年の1-3月期はマイナスとなっていますから、現在は景気後退期にあるとも考えられます。

つまり、利上げは時期尚早だと言えるのではないでしょうか。景気後退期に利上げを行うことは、過去の失敗を繰り返すことになる可能性があります。

日銀総裁の植田氏は上手く対応している可能性がありますが、認証不正問題の影響がどれほど続くかはまだ不透明です。とは言え、トヨタやスズキ、ホンダ、マツダの価値が失われたわけではなく、一時的な遅れであることを理解することが重要です。新生日本としてデフレ脱却を目指し、産業界が前進することを期待しています。

「マーケット・アナライズ」はYouTubeからもご覧いただけます。

公式チャンネルと6月1日 放送分はこちらから

岡崎良介氏 金融ストラテジスト

1983年慶応義塾大学経済学部卒、伊藤忠商事に入社後、米国勤務を経て87年野村投信(現・野村アセットマネジメント)入社、ファンドマネジャーとなる。93年バンカーストラスト信託銀行(現・ドイチェ・アセット・マネジメント)入社、運用担当常務として年金・投信・ヘッジファンドなどの運用に長く携わる。2004年フィスコ・アセットマネジメント(現・PayPayアセットマネジメント)の設立に運用担当最高責任者(CIO)として参画。2012年、独立。2013年IFA法人GAIAの投資政策委員会メンバー就任、2021年ピクテ投信投資顧問(現・ピクテ・ジャパン)客員フェロー就任。

マーケット・アナライズ編集部

「マーケット・アナライズ Connect」 全国無料放送のBS12 トゥエルビで隔週土曜あさ6時~放送中 金融ストラテジストの岡崎良介と、証券アナリストの鈴木一之が、毎週、株式市場や金融トピックスに精通したゲストを迎えて、投資未経験者から上級者まで、投資情報を必要としたあらゆる人たちを対象にマーケット情報をお送りします。