世界で最も生物多様性が高く、炭素が豊富な森林の一つとされる、カナダの広大な原生林が、日本の木質バイオマス発電向けの木質チップを作るために皆伐されている、と聞けばどのように感じるだろうか。

木質バイオマス発電はカーボンニュートラルな再生可能エネルギーの一つとされ、日本では再エネ固定価格買取制度(FIT)によって推進されてきた。燃料となる木質バイオマスは、樹木の伐採時に発生した枝や葉、製材工場などから発生する樹皮や木くずなどを指し、そうした国内の未利用材から作られるイメージがあるが、実際にはその約8割が輸入された木質ペレットだ。同制度の下でその量はこの10年で約60倍にまで拡大。輸入元の第2位はカナダ(1位はベトナム)で、カナダからすると輸出先の第1位が日本だという。

日本で木質ペレットの輸入が急増する背後で、原材料の生産地、カナダ西部ブリティッシュ・コロンビア州(以下、BC州)の森林では何が起きているのか――。その事実を伝えるために、このほどカナダから来日した研究者2氏の発した警鐘は、ずしりと胸に響くものだった。(廣末智子)

“マザーツリー”が真っ先に伐採され、全ての木が切り尽くされていく

「BC州の森林は、世界で最も生物多様性が高く、炭素が豊富な森林の一つだ」。ブリティッシュコロンビア大学教授で森林生態学者のスザンヌ・シモーヌ氏は、5月下旬、東京都内で行われたメディア向け会見の場でそう切り出した。BC州はカナダの森林の6割を占め、沿岸部の湿潤林と北部の亜寒帯林、内陸部の温帯林といったさまざまな原生林や天然林がある。原生林とは「手つかずの森林」をいう。

シモーヌ氏は、『マザーツリー : 森に隠された「知性」をめぐる冒険』の著者であり、植物のコミュニケーションと知性に関する研究の先駆者だ。米国のニュース誌『タイム』が4月に発表した、2024年の「世界で最も影響力のある100人」にも選出されている。そんな彼女が30年ぶりに来日したのは、輸入ペレットに頼って木質バイオマス発電を進める日本に警鐘を鳴らすためだ。

メディア向け会見でシモーヌ氏は、年間50億トンの炭素が森林によって大気から除去され、蓄えられていること、しかし近年は人為的な排出量が森林の吸収量を上回っていることを解説。その上で、自身の研究領域である「菌根菌」のネットワークが森林の地中深くに広がっていることに触れた。研究を通して確認したのは、「森は一種の社会のように、いろんな命のつながりから形成されるところだ」ということであり、そのハブとなって、「いわゆる森の変電所のような役割」を果たしているのが老齢の大木だという。

そのような大木をシモーヌ氏らは「マザーツリー」と呼び、その保全活動に注力している。なぜならカナダでは「マザーツリーが真っ先に伐採の対象」となり、森林が危機に瀕しているからだ。「大木だけではなく、全ての木が切り尽くされていく。それがカナダの伐採のやり方」。そう言いながら、シモーヌ氏が「典型的なカナダの皆伐の跡地だ」と示した写真には、緑よりも剥き出しの山肌が広がっていた。

材料が残材だったとしても丸太だったとしても、全ては原生林から来ている

今回、シモーヌ氏とともに来日した独立系生態学者のレイチェル・ホルト氏によると、カナダ全体では毎年76万2000ヘクタール、BC州では年間20万ヘクタールの森林が伐採されている。カナダでは本格的な「産業伐採」が始まって100年近くが経つが、特にこの50年間は毎年7000万立方メートルもの木材が伐採され続けてきたという。

BC州では、ほぼすべての森林を州が管理しており、政府や業界は「BC州で作られている木質ペレットの約8割が製材場の残材であり、残り約20〜25%が丸太だ」とする数字以外は公表していない。しかもペレット業界には原材料の産地を追跡するトレーサビリティシステムはなく、実際にペレットがどこから来ているかは十分には分かっていない。

それでも現場は物語る。業者は森林内で樹木を丸ごと粉砕化する大型機械で作業効率を上げ、ペレット工場には大量の丸太とおがくずが積み上げられている。ホルト氏は、それらの画像を見せながら、「ペレットの原料が残材だったとしても丸太だったとしても、それらの材料は全て原生林から来ている。保護の対象とすべき最も樹齢の高い老齢林から原料を切り出してペレットを作っている場合もある」と指摘する。

シモーヌ氏、ホルト氏らは30年近く、BC州の原生林を調査し、国や州政府も容認する産業伐採に反対の声を上げてきた。ホルト氏によると、2020年には自身もメンバーである特別委員会が、「森林は木材の供給場所ではない。多様な価値に着目し、生態系を保つことを重視すべきだ」とする提言を州政府に行い、政策決定の場にそうした意識が生まれてきつつはある。しかし、産業界は未だ、そのような見方に反対し、「今まで通りの森林開発を続けたいという声が根強い」という。

その上でホルト氏は、カナダで最大手のペレット製造会社が、老齢林と、その中でも優先的に伐採を延期すべき「優先的老齢林」をペレットの原材料としていたことを認め、2023年10月に「今後、優先的老齢林からの木材はペレットに使わない」とする方針を発表したことを説明。これは一歩前進のようにも聞こえるが、「彼らは、一般の老齢林を含む原生林からの木材を使わないとは言っていない。そもそも、原料の総量が少なく、心配するほどの話ではないなどと言っている」と付け加えた。

大型トラック2万7000台分の丸太がペレットに 日本は主要な需要国

業者の言う通り、本当に心配するほどの量ではないのか――。

ここで、ホルト氏は、BC州の「典型的な伐採用のトラック」の画像を示した。日本では見かけないほど大きく、長さは約20メートル、1台で40立方メートルの丸太を運ぶという。その上でホルト氏は、「2023年、どれほどの木材がペレットに加工されたかを試算した」として、「BC州は540万立方メートルのペレットを輸出しており、その20%が丸太から来ているという平均値で計算すると、この大きなトラック2万7000台分の丸太が、ペレットを作るために使われたことになる。分かりやすく言えば、(トラックをつなげると)東京から大阪までの距離だ」と説明。「その全てが日本向けということではないが、日本は主要な需要国だ」と強調した。

国内のバイオマス発電の8割は輸入ペレット――FIT制度で急伸

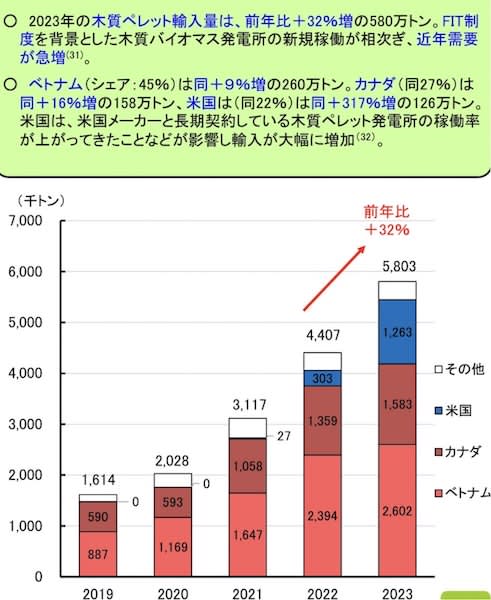

今回、2氏によるメディア向け会見を企画した環境保護団体、「地球・人間環境フォーラム」の飯沼佐代子氏によると、日本の木質バイオマス発電は、2012年に始まった、再エネを市場価格より高く電力会社が購入する「FIT制度」によって急伸している。燃料の約8割は「一般木材、農産物残渣(ざんさ)」に分類されるが、実質的にはこれが輸入木質ペレットに当たる。国内の間伐材を含めた「未利用材」は約1割に過ぎない。ペレットの輸入量は2012年からの10年間で61倍にまで拡大し、輸入相手国の1位はベトナムで、2位がカナダ、3位は米国。2023年にはそれぞれ約260万トン、約158万トン、約126万トンのペレットが日本に送り込まれている。

もっとも、木質バイオマス発電の場合、発電効率は20〜30%と非常に悪く、飯沼氏らは、「ビジネスとして成り立つのは、FITによる高い買取制度があるためだ」と指摘する。

そもそもの前提として、国は、木質バイオマス発電を「光合成によりCO2を吸収して成長するバイオマス資源を燃料とした発電は、京都議定書における取扱上、CO2を排出しないものとされる」(資源エネルギー庁「バイオマス発電」の特長より)などとして、地球温暖化対策に有効だとしている。さらには、「木質バイオマスを燃焼させることで排出されるCO2は、もともと大気中から樹木が吸収していた炭素が大気中に戻るだけなので、大気中のCO2濃度に影響を与えない(林野庁、「木質バイオマスと固定価格買取制度について」より)という理屈で「カーボンニュートラルである」と定義してきた。

しかし現在、国立環境研究所の「日本国温室効果ガスインベントリ報告書(2021年)」や、産業技術総合研究所の試算でも「木質バイオマスの燃焼時のCO2排出量は石炭よりも多い」ことが明らかになっている。実際には、「森林を伐採して、その木材を加工し、輸送し、燃やす。その全ての過程において排出がある」(飯沼氏)のは明白だ。

企業の排出量策定の国際基準であるGHGプロトコルや、1.5度目標に整合した排出量削減を求めるSBT(Science-Based Targets:科学的根拠に基づく目標)も、バイオマス燃焼によるCO2排出の算定と報告を求めている。

今年の春には日本の3大金融機関(三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループ、三菱UFJフィナンシャルグループ)が木質バイオマス発電の課題を認識し、投融資に当たって個別のリスク評価を行う方針を示した。中でも三井住友は、木質バイオマス発電の新設および拡張に当たって、「持続可能な燃料を使わなければならない」とし、その条件に、「原生林由来のものではないもの」を挙げているという。

原生林保護のために カナダが木質ペレットの供給体制をどう変えていくか

「地球・人間環境フォーラム」など国内の環境NGOは、カナダをはじめとする海外の環境団体と連携し、経済産業省などに対し「輸入木質バイオマス発電の持続可能性基準の強化」を求める活動を2019年から実施。昨年11月には「バイオマス発電の運転時のCO2排出も、GHG評価に含めること」や「森林減少・劣化を引き起こす輸入バイオマス燃料をFITの対象事業として認めないこと」などを柱とする経済産業大臣宛ての公開書簡を提出している。

今回の来日で、2氏も、林野庁や経産省を訪れて担当者との対話を行った。その感想も含め、環境団体の要望に対して、経産省資源エネルギー庁の担当者は、「輸入ペレットの急増によって、カナダの原生林への影響が懸念されていることへの理解が深まった。カナダ側にも、合法とはいえ、さまざまな課題があるのだろう。日本のFIT制度としても、海外の動きも踏まえ、今後どのような手立てが打てるのかを考える時にきていると思う」と話す。

メデイア向け会見を通じて、2氏の訴えるカナダBC州での森林伐採の現実に胸を突かれると同時に、当事者であるカナダ側が原生林保護のために木質ペレットの供給体制をどう変えていくかがいちばんに問われていると感じた。カナダ側で考慮すべき点は、ペレット製造会社は原生林から木質ペレットをどの程度作っているのかという現状を詳細に調査して正確な数値を明らかにし、トレーサビリティのシステムを確立することだろう。さらにはBC州が責任を持って、原生林保護を軸とした森林全体を管理運営する仕組みを構築することが急務だ。日本側についても、トレーサビリティを厳格に追求し木質ペレット自体の利用を見直すことが求められる。

世界で最も生物多様性が高く、炭素が豊富な森林を守るために、私たちは日本の木質バイオマス発電の根本にもっと目を向ける必要があるだろう。